この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。

住友林業プレマールの評判を調べているあなたは、きっと「価格は高いのか、それとも妥当なのか」「標準仕様や断熱性能は十分なのか」「坪単価で見て後悔しないのか」と、さまざまな不安を感じているのではないでしょうか。

特に平屋も含めて検討している場合、総額がどこまで膨らむのか分かりにくく、判断に迷う方も多いようです。

プレマールは規格住宅でありながら大手ブランドという立ち位置のため、住友林業 プレマール 評判が分かれやすいのも事実です。ただ、その多くは性能が悪いからではなく、価格の見え方や選び方の前提にズレがあることが原因だと感じます。

ここでは、価格や坪単価の考え方、標準仕様や断熱性能の捉え方を整理しながら、どんな人にプレマールが合うのかを一緒に考えていきます。読み終えた頃には、評判に振り回されず、自分なりの判断軸が見えてくるはずです。

- 住友林業プレマール評判が分かれる理由と不安の正体

- 価格や坪単価から見た高い安いの判断基準

- 標準仕様や断熱性能をどう受け止めれば後悔しにくいか

- 平屋も含めて自分に合う選び方と注意点

- ハウスメーカー選びが不安

- 何から始めればいいか分からない

- 予算オーバーが怖い

こんな不安をありませんか?

タウンライフ家づくりなら、全国1,000社以上のハウスメーカー・工務店があなたの希望条件に合わせて間取りプランと見積もりを無料で提案してくれます。

累計40万人以上が利用している家づくり比較サービスで、予算内で理想を叶えられる会社を自宅にいながら探してみませんか?

※本記事では、メーカー公式情報や公開されている仕様資料、各種レビューや体験談などを参考にしながら、筆者の視点で整理・構成しています。口コミや評価には個人差があるため、一つの判断材料として読み進めていただければと思います。

住友林業プレマールの評判を調べていると、「高いのか安いのか分からない」「本当にこの選択で後悔しないのか」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

規格住宅でありながら大手ブランドという立ち位置のため、評価が分かれやすく、価格や内容をどう受け止めればいいのか迷いやすい商品でもあります。

ここでは、評判の背景にある不安の正体を整理しつつ、なぜ口コミが割れるのか、価格をどう判断すべきか、そして見積もり段階でどこを確認すれば後悔を避けやすいのかを、順を追って分かりやすく解説していきます。

住友林業のプレマールを検討しているあなたが評判を調べるのは、単に人気かどうかを知りたいからではありません。家づくりは金額も意思決定の数も大きく、しかもやり直しが難しい買い物です。

だからこそ自分の選択が正しいのかを、他人の経験から確認したくなります。検索している段階もさまざまで、資料請求の前に相場観を掴みたい人もいれば、プランが固まって契約直前にこのまま進めて後悔しないかを点検したい人もいます。

評判が割れやすい住宅商品は、はじめから明確な特徴を持っています。

プレマールも完全規格型住友林業ブランド延床30坪前後までという条件がはっきりしており、合う人には非常に分かりやすい一方、合わない人には制約が強く感じられます。ただ、この向き・不向きの境目は事前には見えにくく、だからこそ多くの人が口コミや評判を確認したくなります。

思ったより高くならないか標準仕様だけで満足できるのか性能が数値で示されていない点は問題ないのかといった疑問は、検討段階では小さく見えても、契約後に後悔へとつながりやすいポイントです。

評判検索の背景には、こうした判断ミスを避けたいという強い心理があります。

同じプレマールでも評価が分かれる背景には、住宅性能そのものよりどんな期待を持って検討していたかという前提の違いがあります。

たとえば、家づくりの打ち合わせに時間をかけたくない人や、プロが整えたデザインに安心感を求める人は、規格住宅ならではのメリットを素直に受け取りやすい傾向があります。

一方で、間取りや設備を細部まで自分で決めたい人、断熱性能や耐震等級を数値で比較して判断したい人にとっては、仕様の固定や情報開示の考え方が物足りなく感じられることもあります。

評判を読み解く際は、良い・悪いの結論だけを見るのではなく、その評価が生まれた背景や期待値を意識することで、自分に合うかどうかを判断しやすくなります。

プレマールの評判が気になる背景には、本当に今の進め方で合っているのか、という不安が隠れていることも多いです。

実は、家づくりで迷いやすい人ほど、自分がどの段階にいるのかを把握しないまま進めてしまいがちです。こちらの記事で全体像を俯瞰して見れますので、参考にしてみてください。

プレマールの評判が一方向に定まらない背景には、住宅そのものの良し悪しではなく、「選ぶ側の前提条件」と「商品特性」のズレがあります。

プレマールは規格住宅であり、自由設計のように要望を積み上げていく住宅ではなく、住友林業が用意した最適解に沿って選択していく商品です。

この考え方を理解したうえで検討しているかどうかによって、同じ仕様でも満足にも後悔にもつながります。口コミが割れる理由は、この前提の理解度に大きく左右されていると整理できます。

良い評価につながりやすいのは、予算感と期待値の置き方がプレマールの設計思想と噛み合っているケースです。

住友林業らしい木質感や空間のつくりに魅力を感じ、外観や内装は提案されたテイストで十分と考えられる場合、標準仕様を活かした家づくりがしやすくなります。

オプションを最小限に抑え、完成形のイメージを早い段階で受け入れられる人ほど、価格と内容のバランスに納得しやすい傾向があります。

また、比較対象がローコスト住宅ではなく、同価格帯の大手・準大手メーカーである場合、標準仕様の完成度や提案力を価値として受け止めやすく、満足度につながりやすくなります。

一方で、悪い口コミの多くは施工品質そのものよりも、想定していなかった制約に直面した結果として生まれています。代表的なのは、規格住宅であることを十分に理解しないまま、自由設計と同じ感覚で検討を進めてしまうケースです。

窓位置や外観の細かな調整、設備メーカーの指定など、こだわりたい部分が規格の制限に当たったとき、この価格なら自由設計にすればよかったと感じやすくなります。

また、本体価格だけを見て安心し、付帯工事や外構、諸費用の上振れを後から知ることで、想定とのギャップが不満につながることもあります。

こうした声は、商品選択のミスというより、選び方の前提が合っていなかった結果として整理すると理解しやすくなります。評判が割れる理由を見て、「自分はどちら側だろう」と感じた方もいるかもしれません。

実は家づくりで後悔する人ほど、判断の途中である共通点を持っています。それを知っておくだけでも、同じ失敗を避けやすくなります。こちらの記事にまとめていますので、参考にしてみてください。

プレマールは高いという声と住友林業にしては手が届くという声が同時に存在します。どちらも間違いではなく、見ている基準が違うだけです。

坪単価や本体価格の数字だけで判断するとブレやすいので、総額の構造と、何が標準で何が別途なのかを分けて理解するのがコツです。なお、金額は地域・時期・敷地条件で変動するため、ここで扱う数値はあくまで目安として見てください。

住宅価格は一気に跳ね上がるのではなく、いくつかの段階を経て少しずつ積み上がっていきます。まずベースとなるのが建物本体価格で、プレマールの場合は規格住宅のため、この部分の金額は比較的読みやすい傾向があります。

次に加わるのが付帯工事費で、地盤改良や仮設工事、屋外給排水の引き込みなど、土地条件によって大きく変動しやすい項目です。その後、外構工事や太陽光発電、床暖房、窓性能の強化といった設備追加を検討することで金額はさらに上がります。

最後に申請費用や登記、ローン関連費用、各種保険料や税金が加算され、はじめて総額が見えてきます。本体価格が安定している分、プレマールでは敷地条件や外構計画の影響が価格差を生みやすい点を理解しておくことが大切です。

見積りの段階で特に抜けやすいのが、建物本体以外に必要となる周辺費用です。代表的なのは外構工事や地盤改良費の上振れ、上下水道やガスの引込条件による追加費用、さらにカーテンや照明がどこまで含まれているかといった点です。

エアコンは別途手配になるケースも多く、太陽光発電についても標準なのかオプションなのかで総額は大きく変わります。本体価格に含まれていると思っていたという認識のズレが、後悔につながりやすい場面です。

そのため、各項目について含む・含まない・条件付きを一つずつ確認し、住める状態までに必要な費用を具体的に把握しておくことが安心につながります。

坪単価は、延床面積が小さくなるほど高く見えやすい傾向があります。これはキッチンや浴室などの住宅設備費が、床面積に比例して下がるものではないためです。

面積が小さい住宅ほど、これらの固定費を少ない坪数で割ることになり、結果として坪単価が押し上げられます。さらに、断熱性能の強化や太陽光発電を追加すると、数値は一段と高くなります。

注意したいのは、ネットで見かける坪単価の多くが本体のみ付帯工事込みなど定義が統一されていない点です。条件を揃えずに比較すると実態を見誤りやすいため、必ず同じ前提で数字を見ることが大切です。

平屋は構造上、基礎と屋根の面積が大きくなりやすく、同じ延床面積の2階建てと比べると建築コストが上がりやすい傾向があります。

さらに、建物を横に広げる分だけ敷地に余裕が必要となり、駐車場やアプローチ、フェンスなど外構工事の範囲も広がりがちです。その結果、建物本体は想定内でも、外構費を含めた総額で予算を超えてしまうケースも少なくありません。

平屋を検討する場合は、建物価格だけで判断せず、土地条件と外構計画を含めた資金計画を最初からセットで考えることが、後悔を防ぐポイントになります。

ここまでで、価格は単純に高い安いで決められないと感じた方も多いと思います。ただ、実際の検討では「比較したつもり」でも、情報の集め方によって見え方が大きく変わることがあります。

特に、最初にどんなサービスを使ったかで、判断の深さが変わるケースは少なくありません。こちらの記事にサービスの「考え方」についてまとめましたので、参考にしてみてください。

後悔の多くは契約後に知ったから起きます。逆に言えば、見積もり段階で確認の解像度を上げれば、かなり防げます。ポイントは、数字の大小ではなく、あなたの希望がどの行に、どの前提で入っているかを読み取ることです。

まずは本体価格の内訳と、付帯工事の範囲です。付帯は一式表記になりやすいので、地盤・仮設・屋外給排水・雨水処理・残土処分などが何を含むのかを分解してもらうと判断しやすくなります。

次に、標準からの差額が出るオプション群(窓、断熱、設備、太陽光、床暖房など)と、外構の想定範囲を確認します。

価格を見やすくするために、見積の整理は次のような表にしても良いです。

| 区分 | 代表例 | ブレやすさ | 確認ポイント |

|---|---|---|---|

| 本体 | 建物工事一式 | 小〜中 | 仕様の前提(標準か変更か) |

| 付帯 | 地盤、仮設、引込 | 中〜大 | 敷地条件で上振れしやすい |

| 外構 | 駐車、フェンス、植栽 | 大 | どこまで想定に入れているか |

| 諸費用 | 申請、登記、ローン、保険 | 中 | 別途の扱いがないか |

営業担当は家づくりの心強いパートナーですが、すべてを任せきりにしてしまうと判断ミスが起きやすくなります。

特に注意したいのが、性能等級の前提条件や窓仕様の範囲、寒冷地・多雪地域での対応可否、標準仕様から外れた場合の保証の扱いといった点です。

これらは説明の仕方によって受け取り方が変わりやすく、後から聞いていた内容と違ったと感じる原因になりがちです。疑問点は口頭説明で終わらせず、見積書や仕様書、提案書といった書面に反映してもらうことで認識のズレを防げます。

ここまで読んで、「結局、自分の見積もりは妥当なのか分からない」「比較したいけど、何社も回るのは大変そう」と感じた方もいると思います。

実際、後悔の多くは判断材料が1社分しかなかったことから始まります。無理に決める前に、同じ条件で比べてみるだけでも、見え方は大きく変わります。

住友林業プレマールの評判を見ていくと、最終的に気になるのは「性能は十分なのか」「自分に合う選び方なのか」という点ではないでしょうか。

数値で比較しやすい住宅もある一方、プレマールは構造や標準仕様、設計思想に重きを置いた商品で、単純なスペック比較だけでは判断しにくい面があります。

ここでは、公式仕様から分かる住宅性能の実態を整理し、他社との違いや価格の見え方を客観的に確認したうえで、どんな人がプレマールに向いているのか、後悔しにくい選び方とは何かを順を追って解説していきます。

プレマールの住宅性能を評価するうえで、まず押さえるべきなのは、公式に何が明示されていて、何が明示されていないのかという点です。

性能の良し悪しを断定する前に、一次情報として確認できる範囲と、商品単位では公開されていない範囲を切り分けて整理する必要があります。ここでは構造・耐震・断熱の3点に絞り、事実ベースで見ていきます。

構造面での最大の特徴は、住友林業独自のビッグフレーム(BF)構法を採用している点です。

大断面集成柱であるビッグコラムを主要な構造要素とし、柱・梁・基礎を金属同士で接合するメタルタッチ構法によって、高い構造剛性と大開口・大空間の両立を可能にすると公式に説明されています。

一般的な木造軸組が耐力壁を中心に耐震性を確保するのに対し、BF構法は柱そのものの強度で構造を成立させる考え方である点が特徴です。

ただし、これらはBF構法全体の一般的な説明であり、プレマール専用の柱寸法や基礎仕様といった商品固有の数値情報が、一般向けに明示されているわけではありません。

耐震性能についても、住友林業の住宅全体として耐震等級3に言及する公式説明は確認できますが、プレマールという商品単位で標準で耐震等級3を取得しているか、あるいは条件付きでの取得になるかといった点は明確に示されていません。

加えて、壁量計算か許容応力度計算かといった構造計算手法についても、プレマール固有の公開情報は確認できない状況です。

断熱性能については、住友林業として断熱等性能等級5以上に対応しているという公式記載は確認できます。一方で、プレマールの商品仕様として断熱等性能等級の番号やUA値といった具体的な数値が明示されているわけではありません。

標準仕様としてアルゴンガス入りLow-E複層ガラスが採用されている点は確認できますが、サッシ種別を含めた窓仕様全体がどこまで標準に含まれるのかは、商品単位では整理されていません。

また、プレマールは寒冷地や多雪地域では販売しないと公式に記載されており、地域条件を前提とした商品である点も押さえておく必要があります。

光熱費や補助制度の観点から断熱性能を重視する場合は、この地域区分での断熱等性能等級や、想定されるUA値の目安などを、個別プランごとに確認することが現実的な判断につながります。

このように、構造の思想や基本的な考え方は一次情報で確認できる一方、耐震等級や断熱性能の数値といった制度に直結する項目については、商品単位では非公開である点が、プレマールを理解するうえでの前提条件になります。

こうした特徴をより客観的に把握するため、公式に確認できる情報の範囲に限って、同価格帯の大手木造住宅と整理したものが次の比較です。

| 比較項目 | プレマール (住友林業) | 積水ハウス (木造) | ミサワホーム (木造・範囲限定) |

|---|---|---|---|

| 構造 | ビッグフレーム(BF)構法 | DJ構法など | 木質パネル接着工法 (モノコック構造) |

| 耐震等級 (公式明示) | 商品単位での標準条件は非公開 (会社全体としての言及あり) | 耐震等級3を標準 | 多くのプランが耐震等級3、一部プランは等級2 (SMART STYLE Roomie・2024年時点) |

| 耐震計算手法 | 商品単位での 手法名は非公開 | 許容応力度計算 | 限界耐力計算(性能規定)を 選択と公式記載 |

| 断熱等性能等級 | 等級番号の明示なし (等級5以上対応の記載あり) | 断熱等性能等級5を 標準化 | 等級5(UA0.60)または等級6(UA0.46)に 標準対応(地域区分6) |

| UA値 | 数値の 公式明示なし | 数値の 公式明示なし | 0.60(等級5) 0.46(等級6) |

| 数値情報の 開示傾向 | 商品別の数値は 非公開 | 等級を 中心に明示 | 商品・地域・プラン条件付きで 数値を明示 |

ここでは、公式に明示されている情報の範囲に限定し、プレマールの標準仕様を他社の木造住宅と相対的に整理します。目的は優劣を断定することではなく、どこまでが比較でき、どこからが比較しにくいのかを明確にすることです。推測や補完は行わず、公開情報から読み取れる傾向のみを扱います。

比較対象は、住友林業(プレマール)/積水ハウス(木造商品)/ミサワホーム(木造商品・条件付き)です。ここから先は、メーカー名そのものよりも、標準に含める範囲と自由度の設計思想に注目して読み進めてください。

設備の型番のような細部は、時期や地域で変わりやすい部分です。そこで、この章では満足度を左右しやすい「標準でどこまで整うか」「どこからがオプションになりやすいか」という観点で整理します。

| 観点 | プレマール (住友林業) | 同価格帯の木造規格・ 企画系でよくある傾向 | ひとこと注意 |

|---|---|---|---|

| 外観 | 質感を重視した仕上げ提案が 中心になりやすい | 耐久・施工性を優先し、 サイディング中心になりやすい | 仕様は支店・時期で 差が出る |

| 内装 | テイストを絞り、統一感を優先 | 選択肢が多いか、 反対に簡素な場合もある | 迷いにくさと 自由度はトレードオフ |

| 設備 | 中〜高級クラスを 標準に含める設計思想 | 標準は中級、上位は オプションで積み上げ | メーカー指定の可否は 早めに確認 |

| 自由度 | 基本は規格内で固定 (変更は限定的) | 企画型は一部変更可能な 場合がある | こだわりが強いほど ギャップが出やすい |

価格差は、材料のグレードだけで決まるものではありません。設計・施工の標準化の度合い、保証やアフター体制、そして標準仕様にどこまで含めるかによって、総額の見え方は大きく変わります。

プレマールは、完成時点での満足度を重視し、照明や内装テイスト、設備の質感まで含めて標準化しているため、オプションで積み上げる前提の商品と比べると、入口の価格が高く見えやすい傾向があります。

一方で、最初から整った状態を安心と捉える人にとっては、検討途中での価格ブレが少なく、結果的に納得しやすい構成でもあります。どこまでを標準に求め、どこからを自分で調整したいのか。この考え方の違いが、価格評価と満足度の分かれ目になります。

プレマールの価格評価が人によって大きく分かれるのは、金額そのものよりも、比較時の前提条件が揃っていないことが原因です。坪単価だけを見ると高く感じても、標準仕様が厚ければオプション追加が少なく、結果として総額に納得するケースがあります。

反対に、本体価格が魅力的に見えても、付帯工事や外構で一気に金額が膨らむことも珍しくありません。ここでは、数字の見え方が変わる理由を整理します。

実質坪単価とは、建物本体に加えて、付帯工事や住める状態にするための最低限の費用(照明・カーテン・空調など)まで含め、それを延床面積で割り戻して考える視点です。

プレマールは仕様がある程度固定されているため、検討の初期段階でも完成後の姿と必要な費用をイメージしやすい点が特徴です。

あくまで概算にはなりますが、延床30坪前後の場合、本体価格に付帯工事や最低限の設備費を加えた建物総額は、おおよそ3,200万〜3,800万円前後になるケースが多く見られます。

これを延床面積で割り戻すと、実質坪単価はおおむね105万〜125万円程度が一つの目安になります。地域条件や時期、敷地状況によって前後するため、数字は参考値として捉えてください。

ただし、断熱性能や耐震等級のように、商品単位で数値が明示されにくい項目は、含め方の前提を揃えないと比較が成立しません。

太陽光の有無、外構をどこまで含めるか、窓性能の強化を前提にするかなど、条件を揃えたうえで見直すことで、価格の印象は大きく変わります。

性能を数値で比較したい場合、耐震等級や断熱等性能等級、UA値が公式に示されている住宅は判断がしやすい傾向があります。一方、プレマールは構造の考え方や空間設計、標準仕様の質感といった体感価値を重視する設計のため、数値だけで得か損かを決めにくい側面があります。

あくまで概算で整理すると、同価格帯の大手木造住宅で、耐震等級3・断熱等性能等級5相当を明示している商品は、延床30坪前後・建物総額でおおよそ2,800万〜3,400万円前後に収まるケースが一つの目安です。

一方、プレマールは同条件の床面積で、標準仕様の質感や内装提案を含めた総額が3,200万〜3,800万円前後になることが多く、性能数値を基準に見ると割高に感じられる場合があります。

ただし、この差額は必ずしも性能不足を意味するものではなく、設計の自由度、空間の取り方、木質感、標準仕様の完成度といった数値化しにくい要素に配分されていると捉えることもできます。

そのため、性能数値を最優先にしたい人は、まず数値が明示されている商品と条件を揃えて比較することが現実的です。

反対に、木質感や設計の安心感、標準仕様の完成度を重視する場合は、体感と総額の納得感を基準に判断した方が、後悔につながりにくくなります。どの軸で家を選ぶのかを先に決めることが、価格評価を安定させるポイントです。

最終的に大切なのは、評判の平均点ではなくあなたの暮らしに合うかです。プレマールは合う人には強い武器になりますが、合わない人が無理に合わせると不満が残りやすい商品です。ここを冷静に切り分ければ、評判に振り回されにくくなります。

満足しやすいのは、家族構成が比較的コンパクトで、延床30坪・3LDK前後の住まいで無理なく暮らせると考えている人です。

家づくりに多くの時間を割けないため、打ち合わせ回数を抑えたい人や、内装・外観についてはプロが整えたテイストに安心して任せたい人とも相性が良い傾向があります。

また、オプションを次々に追加するよりも、標準仕様を活かして予算管理を重視したい人ほど、プレマールの考え方に納得しやすくなります。

比較対象が同価格帯の大手ハウスメーカーで、標準仕様の質や完成度を価値として受け止められる場合、価格と内容のバランスに満足しやすいと言えるでしょう。

部屋数に余裕を持たせたい人や、将来的に家族が増える可能性が高い人にとっては、間取りが固定されている点が不安材料になりやすいです。

また、窓の位置や外観デザイン、設備メーカーまで細かく指定したいと考える場合、規格住宅ならではの制約がストレスになることもあります。

さらに、断熱性能や耐震等級を数値で比較し、条件を揃えて厳密に判断したい人にとっては、商品単位で数値が明示されにくい点が判断の難しさにつながります。

加えて平屋を希望する場合、土地条件が厳しいと外構費や付帯工事費が膨らみやすく、当初想定との価格差に戸惑うケースもあります。

契約前にやるべき行動は、実はそれほど複雑ではありません。まず、候補となるプランで建物本体だけでなく、付帯工事や外構、諸費用まで含めた総額の概算を出し、無理のない資金計画を立てることが出発点になります。

そのうえで、設備メーカーや窓仕様、断熱性能、収納量、生活動線など、自分たちが譲れない条件がプレマールの規格内で満たせるかを一つずつ確認していきます。

もし今、「自分は向いている側なのか、そうでないのか分からない」「他社と比べたつもりだけど、十分だったのか不安」と感じているなら、一度立ち止まって比較の方法そのものを見直してみるのも一つです。

実は、多くの人が無意識に浅い比較のまま進めてしまっています。こちらにサービスの「考え方」についてまとめていますので、参考にしてみてください。

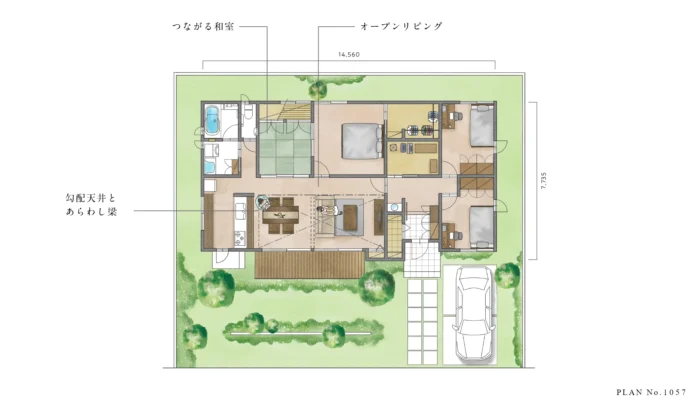

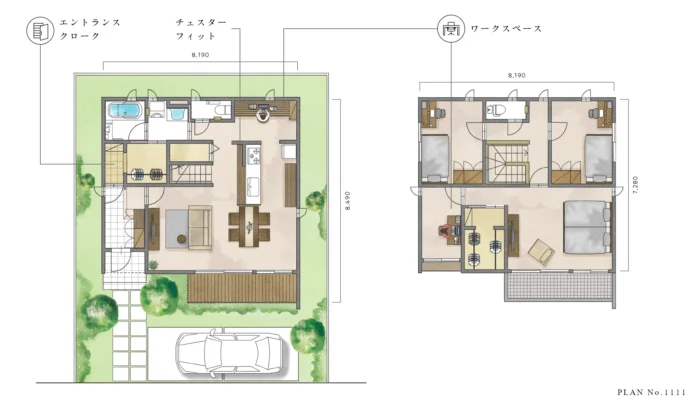

住友林業の規格住宅は、木の温もりと洗練されたデザインが魅力です。実際に建てられた施工事例を、外観・内装・間取りごとに紹介します。

どうでしたか? ここまでプレマールの価格の考え方や標準仕様、性能の捉え方、そして後悔しやすいポイントについて整理してきました。

プレマールは高いか安いかを一言で判断できる住宅ではなく、どんな基準で比較するかによって評価が大きく変わる商品です。

特に重要なのは、次の点を理解したうえで検討することだと感じます。

- 規格住宅として、あらかじめ用意された仕様と考え方があること

- 本体価格だけでなく、付帯工事や外構を含めた総額で判断する必要があること

- 坪単価は条件次第で大きく印象が変わりやすいこと

- 数値性能よりも、標準仕様の完成度や空間の質を重視する設計思想であること

住友林業 プレマール 評判が分かれやすいのは、住宅そのものに問題があるというより、選ぶ側の期待や前提が合っているかどうかの違いが大きいように思います。

打ち合わせに時間をかけすぎず、ある程度完成された提案に安心感を持てる人にとっては、納得しやすい選択肢になりやすいでしょう。一方で、細かな自由度や性能数値を重視したい場合は、他の商品と条件を揃えて冷静に比較することが大切です。

最後に紹介させてください。

ここまで読み進めてみて、家そのものだけでなく、家づくりの進め方が結果を大きく左右すると感じた方も多いのではないでしょうか。

もし少しでも、今の進め方で本当に大丈夫なのかと引っかかる部分があれば、こちらの記事も参考になると思います。

どちらも、すぐに何かを決めるための記事ではありません。今の考え方や進め方を一度整理したいときに、読み進めてもらえるといいと思います。

家づくりは一度きりの大きな決断だからこそ、評判だけに左右されず、自分たちの暮らしに合うかを基準に考えてみてください。この記事が、その判断の助けになれば嬉しいです。