この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

家づくりを考えるとき、多くの方が最初につまずくのが木造住宅の構造や工法の違いです。

専門的な言葉が飛び交う場面では、主要部材の名称や耐震性の基準が分かりにくく、不安を覚える方も少なくありません。

失敗や後悔を避けたいと願う一方で、情報が多すぎて選び方を迷うケースもよくあります。

そんなときに役立つのが、工法ごとの特徴を丁寧に比較し、自分たちの暮らしに合った住まいの形を見極める視点です。

ここでは、木造住宅の基本となる構造の考え方を整理し、主要部材の名称や役割を分かりやすく解説します。

また、耐震性や断熱性といった性能面に加え、建築コストや維持費の違いについても触れ、工法選びの判断材料を幅広く提供します。

専門用語集や図解も交えているため、初めて家づくりに触れる方でも理解しやすく、具体的な比較が可能になります。

さらに、実際によくある質問を取り上げ、疑問を解消しながら読み進められる構成にしています。

記事を通じて、自分に合った工法の方向性を見極める力を身につければ、家づくりがぐっと楽しく、安心感を持って進められるようになるはずです。

木造住宅の構造や工法について知識を深め、納得感のある選び方を実現するための実践的な手引きとなるでしょう。

- 木造住宅の構造や工法の基本的な違いと役割を理解できる

- 主要部材の名称とその働きをイメージしながら学べる

- 各工法の特徴や性能を比較して選び方のヒントが得られる

- 建築コストや耐震性に関するよくある質問の答えを知れる

家づくりを考えるとき、最初に知っておきたいのが「構造」と「工法」という言葉の違いです。

構造は家の骨組みそのものを指し、工法はその骨組みをつくるための仕組みや方法を意味します。

木造住宅の場合、柱や梁、土台といった主要部材が組み合わさることで空間が形づくられ、暮らしを支える力強いフレームとなります。

これらの仕組みを理解しておくと、間取りの自由度や耐震性、断熱性能といった暮らしの快適さに直結する要素が一層わかりやすくなります。

また、図や専門用語に触れることで、設計者や施工者との会話がスムーズになり、安心して家づくりを進める大きな助けとなります。

木造住宅の基本を押さえることは、理想の住まいを実現する第一歩につながるのです。

住まいづくりを丁寧に理解するためには、まず「構造」と「工法」を切り分けて捉えることが大切です。

構造は建物そのものの骨格を形づくり、地震や風、積雪といった自然の力から家を守る仕組みです。

一方で工法は、その構造をどう実現するかを具体的に示す方法であり、施工の流れや材料の選び方、接合部のディテールなどを含みます。

この二つを区別して理解することで、耐震性や断熱性、間取りの自由度、さらには将来的なリフォームの柔軟性まで、多角的に見通しを持つことができます。

家族が安心して暮らせる家を考えるうえで、初めにこの基盤を知っておくことは欠かせません。

構造とは、建物にかかる荷重を安全に支え、地面へと伝えていくための「力の通り道」をつくる考え方です。

木造では、柱や梁が立体的に組み合わさり、耐力壁や床・屋根の水平構面が加わることで、外力に対してバランスよく抵抗します。

代表的な例としては、柱と梁を中心に組み上げる軸組構造、壁そのものを面として利用する枠組壁構造、柱と梁を一体的に剛接合するラーメン構造などがあります。

それぞれに特徴があり、設計者は地域の風土や地盤条件、積雪量などを考慮しながら選びます。

構造の優劣は、壁量や配置のバランス、柱脚や柱頭の接合方法、床や屋根の剛性など、数多くの要素が組み合わさることで決まります。

国が定める耐震等級制度でも、こうした構造設計が評価の基準となっています(出典:国土交通省「住宅性能表示制度」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000016.html)。

工法は、設計した構造を実際に形にする方法です。木造住宅にはいくつかの工法があり、それぞれ施工のしやすさや空間の自由度に特徴があります。

もっとも広く普及している木造軸組工法(在来工法)は、柱と梁を組み合わせて骨組みをつくり、筋交いや耐力壁で補強していく方法です。

自由度が高く、和風から洋風まで幅広いデザインに対応できます。

枠組壁工法(ツーバイフォー工法)は、規格化された枠材と合板を使い、壁や床を面として一体化する工法です。

施工の均質化が進みやすく、気密性や断熱性にも優れ、省エネ住宅にも適しています。木造ラーメン工法では、柱と梁を強固に接合し、壁に頼らずに大きな開口部や吹抜けを実現できます。

最近では、パネル化された部材を工場で精密につくり、現場で組み立てる方式や、鉄骨やコンクリートとのハイブリッド工法も増えています。

これらの工法は、施工期間やコスト、将来のメンテナンス性に大きく影響するため、どの工法が家族の暮らし方に合うのかを丁寧に検討することが大切です。

木造住宅は、基礎の上に据えられた土台から柱が立ち、梁や桁を通じて力を屋根まで伝える立体的な骨組みで成立します。

軸組工法では、柱と梁で骨格を組み上げ、筋交いや構造用合板を加えることで、横からの揺れや風に強い住まいとなります。

設計段階では、各階や各方向に必要な耐力壁を確保し、偏りを避けながら配置することが求められます。

床や屋根は面として剛性を持たせ、力を均等に分散させる役割を担います。柱の太さや梁の長さ、耐力壁の位置などは、快適性と安全性の両立に深く関わっています。

枠組壁工法では、床・壁・屋根をパネル化し、一体的に組み上げることで高い安定性を実現します。

工場での精密な生産と現場での効率的な施工により、性能のばらつきが少なく、省エネルギー性にも優れています。

木造ラーメン工法では、接合部の剛性を高め、広々とした空間や大きな窓を設けられるのが魅力です。家族が集まるリビングを明るく開放的にしたい場合には、とても適した選択肢といえます。

また、基礎は建物を支える最も大切な部分です。近年は、面全体で建物を支えるベタ基礎が主流で、不均一な沈下を防ぎやすく、シロアリ対策にも有効とされています。

布基礎も選択肢の一つですが、地盤やコストとの兼ね合いで決める必要があります。いずれの場合も、鉄筋の配置やコンクリートの強度、適切な防湿処理が性能を大きく左右します。

さらに、基礎周辺の排水や換気の計画も長期的な安心につながる要素です。

木造住宅の良し悪しは、構造設計の根拠や接合部の工夫、施工の精度が総合的にかみ合った時にはじめて発揮されると言えます。

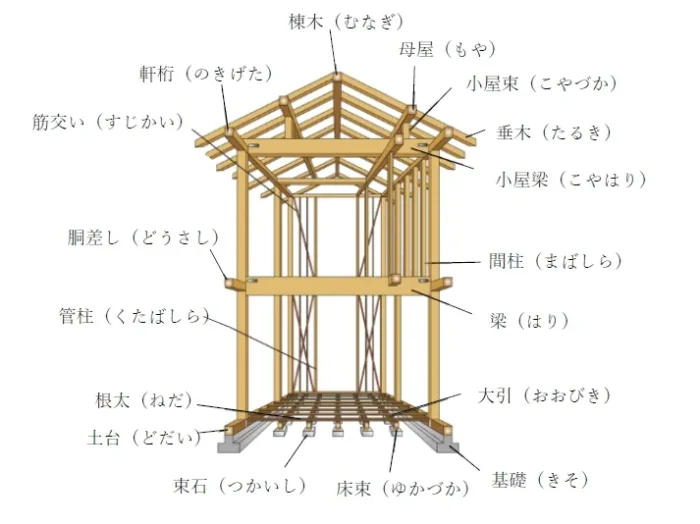

木造住宅の仕組みを知るうえで欠かせないのが、主要な部材の働きを理解することです。

基礎の上に据えられた土台は建物全体を受け止め、柱はその力を上から下へ伝えていきます。梁や桁は床や屋根を支え、力を柱に分配します。

こうした骨組みがしっかりとつながることで、建物全体が一体となって地震や風に耐えるのです。

耐力壁や筋交いは、横から加わる揺れに抵抗する要となります。床や屋根は、水平面としての強さを持ち、建物がねじれないよう支えます。

屋根の部分では、小屋梁の上に小屋束を立て、そこに母屋や棟木が渡され、さらに垂木が屋根面を形づくります。

寄棟や入隅に配置される隅木は、複雑な屋根形状を支えるために欠かせません。積雪の多い地域では垂木や母屋を強化し、台風が多い地域では金物の補強を工夫するなど、地域ごとの工夫が求められます。

下の表は、主要部材の役割を整理したものです。図面上の寸法だけでなく、木材の乾燥状態や含水率、樹種の特性を意識することが、長く安心できる住まいを実現する鍵になります。

| 名称 | 位置・構成 | 主な役割 | 設計・施工の要点 |

|---|---|---|---|

| 基礎(ベタ/布) | 地中・地表 | 建物全体を支える土台、不同沈下の抑制 | 配筋精度、コンクリート強度、防湿・防蟻処理、地盤条件との適合 |

| 土台 | 基礎上 | 柱や耐力壁の力を基礎に伝える | アンカーボルトの配置、防腐処理、継手の補強 |

| 柱 | 土台から梁へ立ち上がる鉛直材 | 上部荷重の伝達、耐力壁端部の補強 | 柱脚・柱頭金物、ホールダウン金物の配置、断面寸法 |

| 梁・桁 | 柱間を渡る水平材 | 床や屋根の荷重を受けて分散 | たわみ計算、継手位置、接合金物の確実な施工 |

| 筋交い・耐力壁 | 壁内に配置 | 横からの揺れに抵抗 | 配置バランス、合板厚、釘の種類・間隔 |

| 床・屋根の水平構面 | 各階床・小屋組 | 水平力の分散、建物のねじれ抑制 | 構面倍率、合板の張り方向、火打ち金物の設置 |

| 小屋梁・小屋束・母屋・ 棟木・垂木・隅木 | 屋根架構 | 屋根荷重を支えて伝達 | 断面設定、継手補強、金物の配置 |

このように、一つひとつの部材は役割を持ち、互いに関係しながら建物の安全性を支えています。

名称を覚えるだけではなく、力の流れを理解することで、家づくりの本質がより身近に感じられるでしょう。

長く快適に暮らすためには、竣工後の点検やメンテナンスも欠かせません。日々の暮らしとともに、家そのものを育てていく意識が大切です。

住まいの骨組みを理解するときは、まず地面から屋根まで力がどのように流れているのかを追うと、頭の中に自然と絵が描けます。

最も下にあるのが鉄筋コンクリート製の基礎で、建物全体を大地に安定して伝える役割を担います。その上に据えられる土台は、家の腰にあたる大切な部材で、柱の脚元をしっかり支えます。

アンカーボルトで基礎と強固に結ばれることで、地震時の浮き上がりやズレを防いでくれます。ここから柱が立ち上がり、梁や桁と結び合いながら住まいの骨格が形づくられます。

柱の断面寸法や樹種の違いによって、耐荷重性能や耐久性に差が出るため、設計段階での選定は安心して暮らすための要となります。

柱と柱の間を水平に渡る梁は、床や屋根の重みを分散する大黒柱の相棒のような存在です。梁と並行して通る桁は、屋根や外壁のラインに沿って力を流し、全体を安定させます。

梁と桁は横架材と総称され、間取りの広がりや天井の高さを決める要素としても密接に関わります。

壁の内部には、筋交いと呼ばれる斜め材や構造用合板を用いた耐力壁が設けられ、横からの揺れに対して踏ん張る仕組みをつくります。

これらの配置が偏ると建物全体がねじれやすくなるため、バランスよく配置されることが大切です。

床や屋根の面は“水平構面”と呼ばれ、建物に加わった揺れを耐力壁へと均等に分配する通路として働きます。火打梁や専用金物を併用して補強することで、より高い剛性を確保できます。

屋根の構造を見ていくと、小屋梁の上に小屋束が立ち、その上を母屋や棟木が水平に貫きます。棟木から軒先へと細い材が等間隔で伸びる垂木が屋根面を形づけ、全体のシルエットを支えます。

寄棟や入隅の部分では、屋根の折れ角に沿って隅木が通り、周囲の垂木をまとめて受け止めます。

積雪地域では、垂木や母屋を太く設計することで雪の重さに備え、台風が多い地域では接合金物の種類や配置がより大きな意味を持ちます。

名称ひとつひとつには位置と役割が結びついており、力の流れを意識しながら覚えることで理解が深まり、図面や現場での説明もぐっと身近に感じられるようになります。

図を眺めるときは、まず基礎と土台を確認し、次に柱や梁・桁、最後に小屋組の順で追いかけると整理しやすくなります。

壁のどこに耐力要素が配置されているのか、床や屋根の面がどのようにつながっているのかを見ていくと、建物全体が揺れにどう対応するのかが見えてきます。

さらに屋根の勾配や窓の大きさによって力の流れが変わるため、開口部まわりの補強や金物の配置にまで目を向けると理解が一段と深まります。

声に出して各部材の呼称を確認しながら図を読むと、位置と役割がより鮮明になり、自然と専門用語に慣れていくことができます。

建物が揺れに対して強くなるかどうかは、一つの部材や一点だけで決まるものではありません。

耐力壁の配置や接合部の処理、床や屋根の面剛性、そして基礎との緊結が組み合わさることで、はじめて設計どおりの耐震性能が発揮されます。

それぞれの構造名称が、どのように地震の力と結びついているのかを見ていきましょう。

まず耐力壁です。量が足りているかどうかだけではなく、平面全体のバランスが重要です。壁が一方向に偏ると、地震時に建物がねじれて被害が大きくなることがあります。

一般的には平面を四つに区分して、各エリアに壁の量が均等に入っているかを確認します。これに床や屋根の水平構面を組み合わせることで、力が分散され、偏心を防ぐ仕組みが整います。

接合部も要です。柱頭や柱脚は地震時に大きな引抜力がかかるため、ホールダウン金物や羽子板ボルトで強固に結びます。

土台はアンカーボルトで基礎と緊結し、建物が浮き上がったり基礎からずれたりするのを防ぎます。

釘やビスは、種類・間隔・端距離といった細かい条件を守ることで、本来の性能を引き出します。小さな積み重ねのひとつひとつが、机上の数値を現場の安心へと変えていきます。

下表は、構造名称ごとに耐震性との関わりを整理したものです。設計や現場確認の際に見直すことで、住まい全体の安全性を高める視点が得られます。

| 構造名称・要素 | 耐震への影響 | 設計・施工のポイント | 確認のめやす |

|---|---|---|---|

| 耐力壁 (筋交い・構造用合板) | 横揺れに対抗する主役。量と位置が要点 | 必要壁量を確保し、平面内の偏りを避ける | 四分割法で偏心を点検、連続した壁線を維持 |

| 床・屋根の水平構面 | 力を各壁に配分し、建物のねじれを防ぐ | 合板の張り方向や釘の配置を守る | 構面倍率の根拠と施工条件を突き合わせる |

| 柱頭・柱脚の接合 | 引抜力を受け止め、壁の性能を発揮 | ホールダウン金物を適所に配置 | 柱ごとの金物仕様と基礎補強の整合を確認 |

| 土台と基礎の緊結 | 浮き上がりやズレを防ぐ | アンカーボルトの径・ピッチを管理 | 配筋干渉を避け、位置を実測で記録 |

| 開口部の計画 | 壁の連続性を左右し、偏心の原因になる | 開口の幅・位置を調整し補強を加える | 大開口は門型フレームなどで代替 |

| 小屋組 (母屋・垂木・隅木) | 風や雪の荷重を受け止め、力を伝える | 地域の気候に応じた断面と金物を選定 | 台風や積雪地域仕様を確認 |

以上を踏まえると、耐震性は「量」「配置」「連続性」「緊結」の四つがそろうことで高まると考えられます。

制度面でも必要壁量の基準が改正されており、2025年4月施行の見直しでは建物の重量を反映した算定方法が導入される予定です(出典:国土交通省「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準について」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000166.html)。

図面や現場で耳にする用語は、位置と役割を同時に押さえると理解が早まります。以下では、代表的な用語を順を追って紹介します。

基礎は建物を支えるコンクリートの台座で、ベタ基礎は面全体で受け、布基礎は帯状に支える方式です。

近年では地盤改良と組み合わせ、地盤条件に合わせて支持力を高める設計も一般的になっています。土台はその上に据えられ、柱の脚元をつなぐ水平材です。

防蟻処理を施した材料を選ぶことで、長期にわたり安心して住まえる工夫が施されています。

柱は垂直方向の力を支える主要部材で、上からの荷重を土台へと伝えます。木材の樹種や含水率によって、変形の度合いや耐久性が異なります。

梁は柱間を水平に渡り、床や屋根を支える役割を担います。桁は屋根や外壁に沿って配置され、梁とともに骨格を補強します。

筋交いは柱間に斜めに入る補強材で、地震時の横揺れに耐える支えになります。近年では構造用合板を使った面材耐力壁が広く普及し、より面全体で力を受け止められるようになりました。

施工では釘やビスの種類、打ち込み間隔、端部との距離を守ることが不可欠です。

屋根部分では、小屋梁の上に立つ小屋束が母屋や棟木を支えます。棟木は屋根の最上部を水平に通り、そこから等間隔で垂木が軒先まで伸びて屋根形状をつくります。

寄棟や入隅では隅木が複数方向の屋根をまとめ、全体を安定させます。床組では根太や大引が床板の下地となり、剛床工法によって床面全体が強く一体化されます。

最後に接合部です。ホールダウン金物や羽子板ボルトは、柱や梁を強固につなぐために欠かせません。アンカーボルトは土台と基礎を結び、建物のズレを防ぎます。

留め付けに用いるCN釘やビスは、設計どおりの性能を出すための小さなけれど大切な条件です。

さらに断熱や気密性能を高める工法と併せて考えることで、快適性と耐震性の両立が可能になります。

こうした用語を理解しておくと、設計者や施工者との打ち合わせがスムーズになり、住まいづくりの安心感が増します。

段落ごとに整理して学ぶことで、専門用語も暮らしの中のリアルな支えとして身近に感じられるようになります。

家づくりを計画するとき、多くの人が悩むのが「どの構造・工法を選ぶべきか」という点です。

構造や工法は、住まいの耐震性や断熱性といった安全性だけでなく、間取りの自由度や将来の増改築のしやすさ、さらにランニングコストにまで大きく影響します。

木造軸組やツーバイフォー、鉄骨造やRC造など、それぞれに強みと弱みがあり、地域の気候条件や家族のライフスタイルによって最適な答えは異なります。

ここでは、主要な工法の特徴を比較しながら、初心者でも理解しやすいよう整理し、理想の住まいを実現するために役立つ実践的な視点をお伝えします。

迷いやすい選択肢を一つひとつ解きほぐし、自分たちに合った住まいづくりの方向性を見出す手がかりになるでしょう。

暮らし方をイメージするとき、家族がどんな時間を過ごしたいかを思い描くことが出発点になります。

大きな窓から光が差し込むリビングや、趣味のスペースをゆったり確保したい場合は、柱や梁の配置に自由度がある工法が役立ちます。

逆に、夏の暑さや冬の寒さを和らげたいという願いが強ければ、壁や床、屋根を面として一体化させやすい工法が候補に挙がります。

加えて、子どもの成長やライフステージの変化に合わせて間取りを変えたいなら、可変性に優れた構造を選ぶことが将来の安心につながります。

選択に「正解」はなく、自分たちの暮らし方の軸と相性を見極めることが大切だといえます。

敷地条件も無視できません。積雪の多い地域では屋根の強度や雪庇対策が欠かせず、台風の多い地域では接合部や外壁の耐風性が求められます。

さらに準防火・防火地域では外壁や窓に制限が加わるため、防火性能の高い構造が安心感を与えてくれます。

狭小地や変形敷地に家を建てる場合には、スパン計画の自由度や高さ制限への対応力が工法選びの決め手となります。

地盤の強度は基礎設計に直結し、場合によっては補強工事が必要になることもあるため、事前の地盤調査をしっかり行うことが肝心です。

費用の面では、建築費の初期投資だけを比較するのではなく、光熱費や修繕費といった長期的なランニングコストを加えたライフサイクルコストで検討することが有効です。

工場生産を中心に行う工法は品質の安定と工期短縮をもたらし、天候による工期の遅延リスクも軽減されます。

一方、現場加工を多く含む工法は細部の柔軟な対応が可能ですが、施工者の技術や天候の影響を受けやすい点も見逃せません。

それぞれの特徴を理解した上で、自分たちの暮らし方や価値観に寄り添う選択を心がけましょう。

性能面を客観的に確認する方法として、耐震等級や断熱等級といった公的な指標を参考にするのも有効です。

耐震性は壁の配置や接合部の強さ、床や屋根の剛性バランスに影響され、断熱性は断熱材の厚さや隙間処理、さらに気密施工の精度に大きく左右されます。

図面だけで判断せず、施工時の検査や写真記録の有無を確認することが、安心につながるポイントです。

こうした多角的な視点を整理すると、暮らし方、敷地条件、コスト、性能指標の4つを軸に比較検討する流れが見えてきます。

特に「住宅性能表示制度」によって耐震や断熱性能が等級で表されており、工法を横並びで比べる基準が整えられています(出典:国土交通省「住宅性能表示制度」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000016.html)。

まずは「自由度」「温熱・省エネ」「コスト・工期」という3つの優先軸を整理し、それぞれの工法がどう応えるかを簡単にメモにまとめます。

次に敷地条件や法規制を照らし合わせて、実現困難な案を早めに除外します。

その後、候補を2案程度に絞り込み、耐震や断熱の目標値、見積り条件や工期を同じ土俵で比較すると、納得感のある判断につながります。

以下の表は工法ごとの一般的な特徴をまとめたものです。

数値は5段階評価で「5」が高評価、「1」が低評価を示します。実際の性能は設計条件や施工精度によって変動するため、あくまで目安としてご覧ください。

| 工法 | 耐久性 | 耐火性 | 耐震性 | 断熱性 | 遮音性 | 設計自由度 | 増改築の しやすさ | 維持費 | 工期 | 平均点 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 在来 (木造軸組) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.2 |

| ツーバイフォー (枠組壁) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3.0 |

| 木造ラーメン | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.1 |

| 軽量鉄骨 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.9 |

| 重量鉄骨 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.2 |

| RC造 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3.4 |

| SRC造 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3.6 |

| プレハブ (木質・鉄骨等) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.7 |

| パネル工法 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.9 |

| ログハウス | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.7 |

在来工法は日本で最も普及しており、柱と梁を組み合わせる伝統的な仕組みが特徴です。

耐震性や断熱性は平均的な評価(3)ですが、設計自由度と増改築のしやすさが高く(4)、長期的に暮らしを育む基盤となりやすい工法とされています。

ツーバイフォーは壁・床・屋根を面で構成し、箱のように強固な形をつくるため、耐震性や断熱性は比較的高く(4)評価されます。

ただし設計自由度や増改築の柔軟性が低く(2)、住まい方を大きく変えたい場合には制約を受けやすい面もあります。

工期や品質の安定性は評価が高く、省エネ基準や性能表示制度との相性も良いとされています。

木造ラーメンは柱梁を剛接合で組むことで、大きな開口や吹き抜けなど開放的な空間を実現しやすいのが特長です。

耐震性は高め(4)で、設計自由度も高評価(4)ですが、維持費や施工の難易度から平均点はやや抑えられます。

鉄骨造は強度に優れ、大空間や複雑な形状を実現できます。軽量鉄骨は住宅規模でも採用しやすく、重量鉄骨は耐久性や耐震性が高く(4)評価されます。

設計自由度は高め(4)ですが、維持費がかかりやすいことから総合評価は平均的になります。

RC造やSRC造は耐震・耐火・遮音性がいずれも高く(4〜5)、特にSRC造は工期の長さを除けば総合平均が最も高い評価となります。

外壁の厚みと安定感から長寿命住宅の選択肢として評価され、都市部の集合住宅などで採用が多いのも納得できます。

プレハブやパネル工法は工場での生産比率が高いため品質は安定しますが、設計自由度が制約を受け(2〜3)、特にプレハブは増改築の柔軟性が低く平均点を下げています。

工期は短いケースが多い一方で、特殊条件では遅れが生じやすく評価が伸びにくい点が理由です。

ログハウスは丸太を積み上げる独特の工法で、自然素材の温もりを重視する人に選ばれます。

耐震性や断熱性は平均的(2〜3)ですが、設計や施工に木の性質を考慮する必要があるため評価は安定して伸びにくい傾向があります。

ただし丁寧な維持管理を行えば長期居住も可能で、ライフスタイル重視の住まいとして魅力を持ち続けます。

どの工法も一長一短があり、5段階評価は「性能の強みと弱みを簡潔に可視化する目安」です。

数値だけにとらわれず、暮らし方や土地条件を含めて検討することが大切です。工法は「理想の暮らしを形にするための手段」ととらえ、比較表や性能指標を参考にしながら、自分たちの価値観や優先順位に沿った選択を意識しましょう。

住まいづくりは、暮らしの優先順位を丁寧に整理することから始まります。

朝日を取り込む明るい空間を重視するのか、落ち着いた静けさを大切にするのか、あるいは将来の間取り変更に備えて柔軟さを持たせたいのか。

その選択によって、適した工法は変わります。ここではニーズごとに合いやすい工法をわかりやすく解説します。

コストを抑えたい場合は、規格化が進んだ木造枠組壁工法(ツーバイフォー)やパネル工法が有力です。

部材や施工手順が標準化されているため、仕上がりのばらつきが少なく、工期も安定しやすい傾向があります。

対して、吹き抜けや大開口を取り入れたい場合は、在来工法(木造軸組)や木造ラーメン工法が頼りになります。

特に木造ラーメン工法は柱と梁を一体化させ、壁に頼らず大空間をつくることができるのが特徴です。

耐震や耐火の性能を重視するなら、鉄骨造(軽量鉄骨・重量鉄骨)や鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)が候補となります。

これらは高い耐久性と強度を備え、都市部や高層住宅に適しています。SRC造は鉄骨とコンクリートの長所を併せ持ち、特に災害時の安心感を高めます。

さらに、自然素材の温もりを大切にしたい人には、ログハウス工法が選ばれています。丸太の厚みによる断熱性や重厚感は、ほかの工法にはない魅力です。

加えて、プレハブ工法は工場での大量生産による品質の安定が強みであり、施工スピードの早さも特徴的です。ライフスタイルの変化に対応しやすい点で、長期的に見た暮らしやすさにつながります。

以下の表では、ニーズと工法の対応関係を整理しました。主要な工法の特徴を横並びにすることで、自分に合う選択肢が見つけやすくなります。

| ニーズの軸 | 相性のよい工法の方向性 | 検討のポイント |

|---|---|---|

| コスパ重視 | 木造枠組壁工法・パネル工法・プレハブ工法 | 工期の安定性、標準仕様の活用で費用の変動を抑える |

| メンテナンス性 | 在来工法・木造枠組壁工法・プレハブ工法 | 通気・防水計画を確認し、点検・交換が容易な外装材を選ぶ |

| 高級感・ 重厚感 | RC造・SRC造・ログハウス工法 | 厚みや重量のある素材で静けさと断熱性を確保し、維持管理も検討する |

| 災害配慮 | SRC造・RC造・鉄骨造 | 耐力要素のバランス、接合部の強度、水平構面の剛性を重視 |

| 間取りの 自由度 | 在来工法・木造ラーメン工法・鉄骨造 | 大空間や吹き抜けを可能にする一方で耐震要素との両立を検討 |

工法の選び方は、ライフスタイルや予算、土地条件と重ね合わせることで、納得感がより高まります。設計意図と現場の精度が噛み合えば、どの工法を選んでも安心と快適さは十分に実現できます。

建築費は、延床面積、仕様、設備、敷地条件などによって大きく変動します。

工法も費用の振れ幅に直結し、規格化が進んだ方式は見積もりが揃いやすい一方で、オーダーメイド性の高い工法は費用が膨らみやすい傾向があります。

資金計画を安定させるには、初期費用だけでなく光熱費や修繕費などのランニングコストを含め、建物全体のライフサイクルで捉えることが欠かせません。

信頼できる統計を参照することで、相場感はより具体的になります。

例えば住宅金融支援機構の「フラット35利用者調査」では、建築費や敷地条件ごとの傾向が整理されており、資金計画の基盤づくりに役立ちます(出典:住宅金融支援機構「フラット35利用者調査 」https://www.jhf.go.jp/about/research/loan/flat35/index.html)。

以下の表は、コストに影響する要素を整理したものです。見積り比較の際は、同じ条件で依頼することが、正確な比較につながります。

| 費用に効く要素 | 影響の出やすい場面 | 設計・発注での整え方 |

|---|---|---|

| 延床面積 | 面積が増えるほど構造・内外装・設備が増加 | 面積の使い途を明確化し、不要な空間を減らす |

| 仕上げ仕様 | 高級内装・外装、特注造作で単価が上昇 | 頻繁に使う場所に重点投資し、見えにくい部分は標準仕様で整える |

| 設備グレード | 空調・給湯・換気・発電設備の選択で変動 | 省エネ性と耐用年数を比較し、長期コストで判断する |

| 形状・ 構造計画 | 複雑形状や大開口で部材や施工が増加 | シンプルな形状にまとめ、耐震性と意匠の両立を図る |

| 現場条件 | 狭小地・高低差などで仮設や搬入費が増加 | 工程と搬入計画を早期に調整し、無駄な手間を省く |

| 工期管理 | 天候や工程の乱れがコスト増に直結 | 工場生産できる部分は前倒しし、現場は段取りを可視化して安定させる |

見積りを比較する際は、仕様や工期、検査条件を揃えることが不可欠です。これにより単価の差だけでなく、品質管理や工程力の違いも明確になり、数字に現れにくい安心感も確認できます。

家づくりの際には、専門用語や仕組みが壁となることがあります。疑問を解消することで、図面や現場の理解が深まり安心感が高まります。以下によくある質問を整理しました。

- 木造は地震に弱いのですか?

- 耐震性能は工法よりも、耐力壁の配置、接合部の緊結、床や屋根の剛性など総合的な設計と施工に左右されます。耐震等級を設定し、壁量や金物の確認を図面と現場で行うことが安心につながります。

- ツーバイフォーはリフォームしにくいのですか?

- 耐力壁を把握したうえで計画すれば、リフォームは可能です。間仕切り変更は容易で、構造壁の移動には補強設計を伴う検討が必要です。新築時の構造図を保管しておくことが将来の選択肢を広げます。

- 木造は火災に弱いのでは?

- 炭化層による耐火性能や石こうボードの被覆、防火サッシの選定などで、準耐火・耐火性能を満たすことが可能です。地域の防火規制に適合する計画を整えれば、木造でも安心できます。

- 木造住宅の寿命はどのくらいですか?

- 年数で一概に語るよりも、防蟻・防湿、雨仕舞い、換気計画などの劣化対策が寿命を決めます。維持管理計画を立て、定期的な点検と修繕を積み重ねることで長寿命化が可能です。

- どの工法が「正解」なのですか?

- 正解は一つではありません。自由度、断熱性、重厚感など、何を優先するかで変わります。敷地条件や資金計画と合わせて検討し、設計意図と施工精度、検査体制が揃ったものを選ぶと納得感が高まります。

家づくりは多くの選択の積み重ねです。迷ったときは、暮らしの軸に立ち返り、統計データや設計図書、現場記録といった一次情報を確認しながら進めることで、根拠のある判断ができます。

木造住宅の構造や工法は、見た目のデザインだけでなく、日々の暮らしの快適さや長期的な安心感に直結します。

柱や梁といった主要部材の名称を正しく理解し、それぞれの工法の特徴を比較することは、家づくりにおいて欠かせないステップです。

耐震性や断熱性といった性能面はもちろん、将来の増改築のしやすさや建築コストまで、幅広い観点から検討することで、後悔のない選択につながります。

また、工法や構造は単なる専門知識ではなく、家族のライフスタイルや価値観に深く関わる部分です。

たとえば、自由な間取りを重視したい方には木造ラーメン、コストや工期を重視する方にはプレハブやパネル工法といった選択肢が考えられます。

こうした知識を持つことで、自分たちの理想に合った住まいを主体的に選び取る力が養われます。

最後に、記事を通して理解できるポイントを整理します。

- 構造や工法の違いを知ることで、理想の暮らしに合う住宅像を描ける

- 主要部材の名称や役割を把握することで、施工の理解度が深まる

- 耐震性や断熱性などの性能を比較し、優先すべき基準が見えてくる

- 建築コストや将来の維持費を見据えた長期的な視点を持てる

以上を踏まえると、木造住宅の構造や工法の理解は、単なる知識習得にとどまらず、安心で豊かな暮らしを実現するための第一歩といえます。

家づくりに向き合うとき、この知識を道しるべとして活用してみてください。

そして、もし自分に合うメーカーや工法を知りたいなら、複数の住宅会社を一括で比較できるLIFULL HOME’Sのカタログ請求が役立ちます。

気になる工法や構造をより現実的にイメージでき、他の情報も得られ、理想の住まい探しに一歩近づけるはずです。

メーカーごとの工法が知れる