この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。

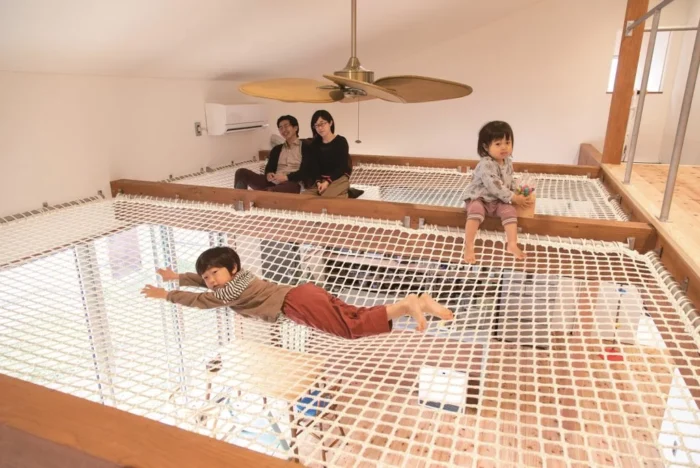

吹き抜けのアスレチックネットは、開放的でおしゃれな空間をつくりながら、家族の遊び場としても人気ですよね。

でも一方で、吹き抜けアスレチックネット事故に関する不安や疑問を持つ方も多いと思います。実際、強度や耐荷重、下地補強などを誤ると、思わぬ落下や破損につながるケースがあります。

ここでは、吹き抜けアスレチックネット事故を防ぐために知っておきたい安全基準や設計の考え方、材質や種類の選び方を、専門家への取材と実際の施工経験をもとにわかりやすく紹介します。

ハンモック感覚で楽しむ方法や、子供の落下防止対策としての活用法、DIYで設置する際の心構えや費用の目安、そしてメンテナンスや耐用年数までを丁寧に解説。

新築・既存住宅どちらの場合も、後悔しないための施工計画や対策を知ることで、安心して長く使える空間づくりができます。

自宅遊具の基本設置アイデア集も交えながら、安全と遊び心を両立する家づくりのヒントを一緒に見ていきましょう。

- 吹き抜けアスレチックネット事故の原因と防止のポイントを理解できる

- 安全性を高めるための設計・補強・強度基準を把握できる

- 新築・既存・DIYそれぞれの施工費用や注意点を比較できる

- メンテナンスや耐用年数を踏まえた長く安心して使う方法を学べる

記事の内容は少しボリュームがありますが、目次を活用すれば知りたい情報へすぐに移動できます。関心のあるテーマから読み進めれば、効率よく理解しやすくなっています。

全体を通して読むことで全貌がつかめますが、気になる項目からチェックしていくのもおすすめです。

吹き抜けアスレチックネットは、家の中にちょっとした遊び心と解放感をもたらしてくれる存在です。

一方で、その魅力の裏には見落としがちなリスクも潜んでいます。特に子供やペットがいる家庭では、転落や接触による思わぬ事故が起こることもあるため、事前に安全面をきちんと理解しておくことが欠かせません。

ここでは、吹き抜けネットに関する事故の実態や背景をもとに、安心して使うための基本知識をわかりやすくまとめています。

素材の選び方や設置強度の考え方、費用の目安、DIYでの注意点までを幅広く解説。吹き抜けネットを家族みんなが安全に楽しめる空間にするための第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。

吹き抜けにアスレチックネットを設けると、一見安全性が高まりそうに感じられますが、実際には転落や破損を伴うヒヤリとする事例も少なくありません。

特に、ネットや金具の強度が十分でないまま使用されたり、想定外の動きや荷重が加わることで、事故の危険が急激に高まるケースが報告されています。

国土交通省の住宅事故調査でも、固定金具の不備や耐荷重計算の誤りによる落下トラブルが確認されており、設計段階から構造強度を精密に検証することが欠かせないとされています(出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/)。

吹き抜けはそもそも高所であり、ネットが切れたり金具が抜けたりすれば下階へ落下する危険があります。

固定位置が石膏ボードのような弱い下地であったり、ビスやボルトの長さが足りないまま取り付けた場合、荷重に耐えられない可能性が高まります。

梁への補強を行わなかったことが原因で脱落した事例もあり、こうした構造的な弱点が事故の背景にあることが分かります。

さらに、使い方そのものがリスク要因になる場合もあります。

ネットをハンモックではなくトランポリンのように使って飛び跳ねたり、端をよじ登る行為は、瞬間的に想定を超える力が加わり、金具の破断やネットの変形につながる恐れがあります。

複数人で同時に乗ると静荷重を超える動的荷重が発生し、支点に大きな負担を与えることもあります。こうした誤使用を防ぐには、利用ルールを家族で明確にし、安全な使い方を共有することが大切です。

また、ペットによる噛みつきや爪による損傷、経年劣化による繊維の摩耗なども、見えにくい危険要素です。見た目がきれいでも内部の繊維が弱っている場合があり、少しの衝撃で切れることもあります。

定期的な点検と交換周期の管理を行い、メーカーが推奨する耐用年数を超えての使用は避けるべきでしょう。

安全に吹き抜けネットを活用するためには、まず事故の発生条件を正しく理解し、専門業者と連携してリスクを最小限に抑える設計と運用を行うことが基本となります。

最終的な判断は必ず構造設計者や施工業者に相談し、製品の公式情報を確認してください。

吹き抜けネットは、単なる安全対策にとどまらず、家族の暮らしに新しい価値を生み出す要素を持っています。

転落防止としての役割を果たしながら、上下階をゆるやかにつなぐ構造により、家全体の一体感を感じやすくなるのが特徴です。

光や声が通りやすいため、家族の気配を感じながら生活できる安心感があり、開放的で温かみのある住空間づくりに貢献します。

床を新たに増築するほどではないけれど、家の中にもう一つの居場所をつくりたい方には、非常に魅力的な選択肢だといえます。

ただし、デザイン性や利便性を重視しすぎてしまうと、思わぬ不満につながることがあります。ネットの設置面積が広すぎると、吹き抜け特有の抜け感が損なわれ、下階が暗く感じられることがあります。

さらに、照明や空調の気流がネットで遮られると、空気がこもったり明るさが不足したりして、快適性が下がるケースも見られます。こうした問題は、設計段階で照明計画や通風経路を十分に検討することで軽減できます。

安全性の観点では、ネットがあることで「安心」と感じる方も多い一方、実際には注意点も少なくありません。例えば、網目のサイズが大きいと小さな子どもが足を滑らせたり、体がすり抜けてしまう可能性があります。

逆に目が細かすぎると視界が遮られ、圧迫感を感じやすくなることもあります。また、垂直に取り付けたネットは子どもの遊び場になってしまい、よじ登りによる転倒リスクが高まることがあります。

こうした危険を防ぐためには、ネット下部と床の距離や、壁・家具との隙間、出入り口の位置などを慎重に設計することが大切です。

これらを踏まえると、吹き抜けネットを採用する際には、安全性とデザイン性のバランスを丁寧に見極めることが欠かせません。

どこまでを安全確保とし、どこからを遊び心やデザイン性の領域とするかを、家族構成や生活スタイルに合わせて整理しておくと良いでしょう。

特に小さな子どもや高齢者がいる家庭では、耐荷重や素材の選定を含めて、専門家と図面レベルで相談することをおすすめします。

正確な情報は製品の公式サイトや建築基準法など関係法令を確認し、最終的な判断は必ず専門家に相談のうえで行ってください。

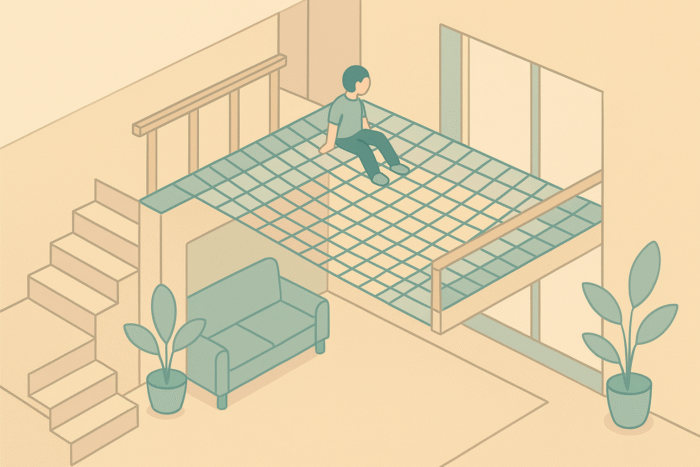

アスレチックネットをハンモック感覚で使うと、吹き抜け空間が一気に特別な居場所に変わります。

床でもソファでもない中空のスペースに身を預ける感覚は、子どもにとっては秘密基地のようなワクワク感があり、大人にとっては読書や昼寝を楽しむ半プライベートなリラックスゾーンになります。

普段使っているリビングや個室とは異なる高さと開放感が、家の中に新しい体験をもたらしますね。

このようにくつろぎ目的でネットを活用する場合、安全ネットとは異なる設計配慮が欠かせません。ネット面の高さが高すぎると恐怖感が生まれ、低すぎると下階の家具や照明と干渉することがあります。

床からの距離や周囲の手すりの有無、ネットの奥行きや幅は、使用者の体格や年齢を考慮して慎重に決めることが重要です。特に子どもが中心に使う場合は、落下防止のための手すりや補助ネットを組み合わせると安心です。

ハンモックのような包まれ感を得るには、ネットの張り具合が大きなポイントになります。張りが強すぎると板のように硬くなり、くつろぐ感覚が損なわれます。

逆に緩すぎると体が沈み込みすぎて安定せず、ネットから転がり落ちる危険も生じます。

理想的なたわみを得るには、想定荷重・ロープの伸縮性・固定点の距離を考慮して沈み込み量を計算し、床や天井との間に十分なクリアランスを確保することが大切です。

製品ごとの耐荷重はメーカーで異なるため、必ず公式情報を確認しましょう。

また、家族みんなが安心して使うためには、ルールを明確にしておくことも欠かせません。

人数制限を設けたり、飛び跳ねを禁止したり、小さな子どもが使う際には大人がそばにいるようにするなど、使い方の約束を共有することが安全につながります。

安全に関する感じ方は人によって異なるため、不安を感じる場合は必ず専門家に相談し、最終的な判断は設計者や施工業者と話し合いながら進めてください。正確な情報は公式サイトを確認するようにしましょう。

吹き抜けネットを設置する際には、材質や網目の仕様を慎重に選ぶことが、安全性と快適性の両面においてとても大切です。

素材によって強度や伸び、見た目、手触りが大きく異なるため、使用目的に合わせた選定が欠かせません。

主に使用される素材としては、ポリエステル、ナイロン、ビニロン(クレモナロープなど)、麻やジュートなどの天然繊維があります。

それぞれの特徴を理解しないまま採用してしまうと、使用中にたるみや劣化、破損といったトラブルにつながることがあります。

一般的な家庭の吹き抜けでは、伸びが少なく紫外線や湿気に強いポリエステル製が好まれる傾向があります。ナイロンは衝撃吸収性に優れる一方で、長期間の使用で伸びやすい性質があります。

ビニロンは強度と耐候性に優れており、漁網や産業用ネットでも実績があるため、長期的な使用にも安心感があります。

麻やジュートなどの天然素材は風合いが魅力ですが、湿気に弱く劣化が早いという特性があるため、メンテナンス頻度が高くなります。

以下の表は、代表的な素材の特徴を整理したものです。

| 素材名 | 伸びやすさ | 耐久性 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ポリエステル | 小さい | 高い | たるみにくく紫外線に強い |

| ナイロン | 大きい | 中程度 | 衝撃吸収性が高く弾力がある |

| ビニロン | 中程度 | 高い | 耐候性と強度のバランスが良い |

| 麻・ジュート | 小さい | 低い | 自然な風合いで見た目が温かい |

また、網目の大きさも使い勝手と安全性を左右します。目が大きいと光や風が通りやすく開放感が得られますが、小さな子どもが足を滑らせたり、体が部分的に抜けてしまう危険があります。

逆に目を細かくしすぎるとロープ量が増え、重く感じるだけでなく、光の通りが悪くなって空間全体が暗く見える場合もあります。

安全性とデザイン性のバランスを取るには、家族の年齢構成や使い方を整理したうえで選ぶことが欠かせません。

例えば、子ども中心で遊び場として使う場合は、網目を小さめにして安全性を優先し、大人がリラックス目的で使う場合は、通気性や視界を重視した少し広めの網目が向いています。

ペットが触れる環境では、爪や歯でロープを傷つけにくい素材を選ぶこともポイントです。

正確な強度や耐用年数は製品やメーカーによって異なりますので、必ず公式カタログを確認し、施工前には専門家や設計者に相談して判断してください。

吹き抜けにアスレチックネットを設置する際にまず考えたいのが、下地補強と耐荷重の設計です。

ネットの素材やデザインばかりに注目しがちですが、実際に事故につながる多くの原因はネットそのものではなく、金具の緩みや下地の強度不足にあります。

見た目がしっかりしていても、ビスが石膏ボード止まりだったり、梁の位置を誤っていたりすると、人が乗った瞬間に抜け落ちる危険があるとされています。

安全性を確保するためには、施工前に建物構造のチェックを欠かさないことが不可欠です。

下地補強では、荷重をどの部位で支えるかを明確にすることが基本です。

梁や柱、構造用合板など建物の主要構造に力を分散できるよう設計し、アイプレートやアイボルトなどの金具は、構造材に届く長さ・太さのビスやボルトでしっかりと固定します。

木材の割れ防止には補強板を併用することもあり、施工現場では専門家による確認が推奨されています。特に吹き抜けは高所作業になるため、施工中だけでなく、点検時の安全なアクセス方法を事前に考えておくと安心です。

耐荷重の検討では、使用人数と使い方を具体的に想定することが重要です。子どもが寝転ぶ程度か、大人も含めて利用するのかによって必要な強度は異なります。

一般的には、想定荷重の2〜3倍の安全率を見込むのが望ましいとされています。また、静荷重だけでなく、人が乗り降りする際に発生する動的荷重も加味しなければなりません。

カタログに記載されている破断荷重や許容荷重の意味を正しく理解し、単に数値で比較するのではなく、実際の使用条件に合った仕様を選ぶことが大切です。

日本では住宅用の吹き抜けネットに特化した明確な安全基準は整備されておらず、建築基準法で定める手すりや防護柵の安全条件をもとに、メーカーや設計者が独自の基準を設定していることが多いようです。

例えば、転落防止の観点からは、子どもの体がすり抜けない隙間寸法や、登りにくい形状が推奨されています。ネットの網目サイズや張り方を検討する際の参考になります(参考:国土交通省 建築基準法関連資料 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001903979.pdf)。

施工前の構造確認では、図面上だけでなく実際の現場で梁や下地の位置を確認し、どの梁にどの方向からボルトを打つか、荷重が一点に集中しないよう配置を決めておくことが重要です。

ネットの高さを床からどの程度にするかなども事前に検討しておくと、後の修正やトラブルを防ぎやすくなります。もし確認を怠ると、下地が足りなかったり、ネット形状を変更せざるを得なかったりする可能性があります。

また、設置後の点検やメンテナンスも忘れてはいけません。金具やロープは経年で緩みや腐食を起こす場合があり、数年に一度の点検や交換が推奨されています。

ネット自体も室内利用なら7〜10年程度を目安に劣化状況を確認し、直射日光や温度差の大きい環境ではより短いスパンでチェックすることが望ましいとされています。

正確な判断には専門家の意見を仰ぎ、最新情報はメーカーや公式サイトで確認するようにしてください。

新築計画の段階で吹き抜けにアスレチックネットを取り入れる場合、構造設計と並行して検討できるため、安全性とコストの両面で有利になりやすいといわれています。

一般的な戸建て住宅でネット面積が2〜8平方メートルほどの場合、ネット本体と金具、施工費を合わせて総額20万〜35万円前後が目安とされることが多いようです。

ただし、これはあくまで一般的な相場であり、吹き抜けの高さや構造、ネットのデザイン性、使用素材によって金額は変わります。特にデザイン性を重視する場合や、複雑な構造への対応が必要な場合は追加費用が発生することもあります。

費用を考えるうえで大切なのは、見積もりの内訳をしっかり確認することです。

多くのケースでは、ネット本体・ロープ・金具などの材料費、取り付け工事費、足場や仮設工事の費用、さらに設計・監理に関する費用などが含まれます。

構造設計の段階でネットを吊る荷重を計算に組み込んでおけば、後から大掛かりな補強をする必要が減り、結果的にコストを抑えやすくなります。

工務店やハウスメーカーに依頼する場合は、想定する使用人数や大人が乗るかどうかを具体的に伝え、構造計算に反映してもらえるかを確認しておくと安心です。

費用感をつかみやすくするために、次のような目安があります。

| 項目 | 主な内容 | 一般的な目安金額帯 |

|---|---|---|

| 材料費 | ネット本体・ロープ・金具など | 約15万〜20万円前後 |

| 施工費 | 取り付け工事や人件費 | 約5万〜15万円前後 |

| その他 | 足場、追加補強、設計費など | 数万円〜ケースにより変動 |

このような構成で見積もりが出ていれば、抜け漏れや不要な上乗せをチェックしやすくなります。

特に、足場費や高所作業の追加費用は後から発生しやすいため、契約前に「吹き抜けネット設置に伴う費用はどこまで含まれますか」と確認しておくと良いですね。

コストを抑えるためには、価格だけで業者を選ばない姿勢も重要です。ネット本体の価格差は小さくても、金具の品質や施工の精度によって安全性は大きく異なります。

複数社から見積もりを取り、単価よりも「どんな構造で支えているか」「耐荷重をどの程度見込んでいるか」「保証体制はあるか」といった点を比較しましょう。

また、新築時の設計段階では、照明や空調との位置関係も忘れずに確認することが大切です。ネットの位置によってはシーリングファンの交換がしにくくなったり、エアコンの風が届きにくくなったりすることもあります。

設計打ち合わせでネットの枠位置やメンテナンス動線を決めておけば、後の改修や足場費用を抑えられます。

建築会社によっては遊具とみなされる設備への対応を慎重にする場合もありますが、そのような場合でも、構造上どこに荷重をかけられるかを説明してもらうことは可能です。

必要に応じてネット専門業者と連携してもらうのも良いでしょう。特に安全性に関わる部分ほど「誰がどこまで責任を持つのか」を明確にしておくことで、長期的に安心して利用できる環境を整えられます。

最終的な仕様や費用に不安があるときは、必ず専門家に相談し、公式な情報や契約内容を確認してから判断するようにしてください。

既に完成した住宅の吹き抜けにアスレチックネットを後付けしたいという相談は多く寄せられていますが、新築時に設置する場合と比べると、費用や施工の難易度が高くなる傾向があります。

内装が仕上がっているため、下地の位置を正確に確認しにくいことや、構造体の向きとネット形状が合わないこと、そして高所での作業が必要になる点などが理由とされています。

費用の目安としては、ネット本体と金具の価格は新築時とほぼ同じく15万〜20万円前後ですが、下地補強や天井の開口・復旧工事、高所足場などの追加作業が発生するため、全体では25万〜40万円前後になる場合が多いようです。

これはあくまで一般的な目安であり、吹き抜けの広さや構造、工務店の施工方針によって変動しますが、新築時よりも高くなりやすい傾向は意識しておくとよいと思います。

既存住宅での後付けは、まず構造確認が大きなポイントになります。図面があっても実際の梁の位置が異なるケースは珍しくなく、必要に応じて天井点検口や一部の内装を開け、梁の向きや太さを確認する工程が行われます。

希望する位置に十分な下地がないときは、新たに梁を追加したり、補強フレームを組んだりすることもあります。

こうした追加工事はコストに影響するため、見積もり段階で「構造調査の結果により費用が変わる可能性がある」と説明を受けておくと安心です。

施工上の難しさとしては、完成した内装を傷つけずに作業する必要があることも挙げられます。足場の設置や撤去時に床や壁を保護する必要があり、その分人手と時間がかかります。

また、既存の照明やシーリングファンと干渉しないようにネット枠や金具を取り付けるため、設計自由度が制限されることもあります。

ネットを設けたい場所と荷重を受けられる梁の位置が合わない場合は、ネット形状を変更したり、設置範囲を調整したりするケースも少なくありません。

費用と施工の違いをイメージしやすくするために、次のように整理できます。

| 比較項目 | 新築時 | 既存住宅後付け |

|---|---|---|

| 構造の自由度 | 高い (設計段階で調整可能) | 低い (既存構造に制約あり) |

| 構造確認の手間 | 図面や建方段階で容易 | 開口・点検が必要な場合あり |

| 総費用の傾向 | 約20万〜35万円前後 | 約25万〜40万円前後 |

| 施工難易度 | 他工事と並行で実施しやすい | 高所・狭所作業が多く手間がかかる |

後付けを検討する際、「DIYでなんとかなるのでは」と考える方もいますが、構造部分に関わる作業は専門性が高く、自己判断で行うのは危険です。

人が乗る設備を追加することで、荷重が偏り構造体に負担が集中し、将来的に変形や損傷が起こる恐れもあります。そのため、構造に詳しい建築士や施工業者に相談しながら進めることが欠かせません。

また、リフォーム全般に共通しますが、理想をどこまで追求するかと費用のバランスも重要です。

もし希望位置に下地がなく大規模な補強が必要とわかった場合は、ネットの範囲や形を見直したり、手すりを追加したりするなど柔軟に対応するのも現実的な選択です。

最終的な費用や施工内容については、複数業者に相談して比較し、必ず専門家の意見と公式情報を確認したうえで判断するようにしてください。

吹き抜けネットをDIYで設置したいと考える方も多いようですが、人が乗る構造物である以上、慎重な準備が欠かせません。

材料だけを見れば、ロープや金具をホームセンターやネットショップでそろえ、自作や取り付けも可能に見えるかもしれませんね。

一般的にはクレモナロープやポリエステルロープ、ステンレス製のアイプレートやボルトなどを組み合わせれば、4万〜5万円前後から必要な材料を集められるケースもあるようです。

ただし、これはあくまで一例であり、ネットのサイズやデザイン、使用環境によって費用は大きく変わります。

DIYを検討する際にまず意識したいのは、どの範囲を自分で行い、どの部分を専門家に依頼するかの線引きです。

ネット本体は既製品を購入しても、取り付け位置の構造確認や金具の固定方法など、構造に関わる部分は専門家に相談する方が安全です。

逆に、構造や耐荷重の確認をせずに全て自己判断で行うのは非常に危険とされています。特に吹き抜けは高所作業になるため、転落防止のための足場や安全帯などの準備も必要です。

作業前には、メジャーやレーザー距離計などの採寸道具、下地を探すセンサー、電動ドリルやインパクトドライバー、トルク管理用の工具、そして安定した脚立や足場などを用意しましょう。

これらの道具を新たに購入・レンタルする費用も考慮すると、単純な材料費以上の出費になることもあります。工具の扱いに慣れていない場合は、操作ミスによるケガのリスクもあるため、事前に使い方を確認しておくと安心です。

一般的な取り付け手順としては、構造体の位置確認から始まり、取り付け位置のマーキング、下穴あけ、金具の固定、ネットの仮張り、張り具合の調整、そして本締めという流れになります。

この中で注意したいのは、下穴の深さとボルトの長さのバランスや、締めすぎによる木材の割れ、金具周辺に荷重が集中しない配置にすることなどです。

こうした細かな判断を自分だけで行うのは難しく、不安があれば専門家に相談するのがおすすめです。

設置後は、ネットのたわみや沈み込み、金具のぐらつき、ビスの緩みなどを定期的に確認することが大切です。

安全性に不安がある状態で使い続けると、せっかくの空間が安心できない場所になってしまいます。見た目に問題がなくても、内部で木材が劣化していたり、ボルトが効いていなかったりすることもあるため、定期点検は欠かせません。

費用を抑えたい気持ちは自然ですが、安全を犠牲にするのは避けましょう。人が落下する事故は一度起きると取り返しがつかず、後悔してもしきれない結果になりかねません。

DIYで行う場合でも、最初の計画段階で建築の専門家に構造的な可否を確認し、設置後に点検してもらうなど、プロの視点を取り入れることが安心につながります。

正確な情報や最新の安全基準については公式サイトやメーカー資料を必ず確認し、最終的な判断は専門家と相談しながら進めるようにしてください。

吹き抜けアスレチックネットを安心して楽しむためには、デザインの美しさや遊び心だけでなく、安全面への十分な配慮が欠かせません。

特に子供の落下防止や日々のメンテナンス、設置後の使い方までを含めた計画が大切です。

ここでは、事故を防ぐための具体的な対策や、素材・構造の選び方、そしてプロに相談する際のポイントをわかりやすく紹介します。

さらに、後悔しないための家づくりの考え方や、自宅を安全な遊び場にするためのアイデアもまとめました。家族全員が安心して使える空間をつくるための実践的なヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。

吹き抜け空間にアスレチックネットを設けるときは、まずどの程度転落リスクを軽減できるかという視点を持つことが大切です。ネットは遊具としての楽しさを演出しながらも、視覚的な区切りや心理的な安心感を生み出す役割があります。

一方で、設置方法や使用ルールを誤ると、安全性が十分に発揮されない場合もあります。住宅内の高所からの転落事故は重傷につながるケースが多いとされています。

そのため、吹き抜けネットを安全対策として活用する際は、設置位置・強度・家庭での使い方の3点を一体として検討することが求められます(出典:消費者庁 子どもの事故防止 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/)。

まず設置位置の考え方ですが、ネットの高さは人が乗った際にどの程度沈み込むかを想定して決めることが基本です。子供が腰をかけても下の床や家具に触れないよう、一般的には数十センチ以上の余裕を確保すると安心とされています。

施工時には、ロープの伸び率や編み目構造によるたわみ量を事前に試算し、荷重がかかったときに安全な距離が保てるよう調整します。

また、吹き抜けの梁や壁との距離も重要で、体が壁や手すりに当たらないような位置に計画すると、思わぬ衝突を防げます。

次に強度の設定です。あくまで一般的な基準ですが、家庭用として子供が2〜3人ほど静かに乗ることを想定する場合、静荷重で150kg程度を支えられる強度が目安とされています。

さらに安全率を見込み、金具・ロープ・ネットを同等以上の耐荷重規格で統一しておくと安心です。素材には伸びが少なく耐久性の高いポリエステルやビニロンがよく用いられます。金具はステンレス製のアイボルトやアイプレートを使用し、梁や柱などの構造体にしっかり固定します。

ビスやボルトの長さ・太さは構造の下地強度に合わせて選定し、石膏ボードなどの仕上げ材のみへの固定は避けてください。施工の際は専門業者に相談し、荷重試験を行って安全性を確認しておくことが望ましいです。

続いて、家庭内でのルールづくりが欠かせません。ネットは遊具ではなく、安全と癒しのスペースであると明確に伝えましょう。

跳びはねたり走り回ったりする使い方は避け、座る・寝転ぶなど穏やかな利用に留めるのが基本です。同時に使用する人数と総重量の目安を決め、子供の年齢に応じて保護者が見守る体制を整えておくことも大切です。

足元は素足か滑りにくい靴下が安全で、硬いおもちゃや鋭利な物は持ち込まないようにします。

ペットがいる家庭では、爪や噛みつきによる損傷を想定し、ネット周辺に立ち入り制限を設けたり、耐摩耗性の高い素材を選んだりする工夫が効果的です。

さらに、落下時の衝撃を緩和する工夫も検討しましょう。ネット下部の床や家具の配置を見直し、通路にはクッション性のあるマットなどを敷くと安全性が高まります。

これらを総合的に整えることで、吹き抜けネットは安心して使える家族のスペースになります。設計と日常の使い方の両面を意識することが、事故を防ぐ最も確実な方法です。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

日常の点検と正しい使い方が、吹き抜けネットの事故防止に直結します。特に、ネット本体の状態、固定金具の緩み、そして利用ルールの3点を定期的に確認する習慣をつけておくと、トラブルの早期発見につながります。

ここでは、家庭で実践しやすい安全チェックと運用のポイントを整理します。

まず、ネットの状態確認です。ロープの毛羽立ちやほつれ、変色、たわみがないかを確認し、角や取付け部の摩耗にも注意します。

これらは力が集中しやすい箇所で、劣化が早く進む傾向があります。結び目や縁のロープは見落としやすい部分ですが、緩みやほつれが出ると強度低下の原因になるため丁寧に観察しましょう。

金具についても、ネジの緩みや座金の変形、ステンレス素材の錆や電食の兆候、木部のひび割れなどをチェックします。温度差が大きい室内環境では金具が緩みやすいため、季節ごとの点検を目安にすると効果的です。

次に、使用制限を明確にしておくことが大切です。製品に表示される耐荷重は多くの場合、静的な状態での試験値とされています。

子供が跳び乗る、複数人で同時に揺らすといった動的な力は想定以上の負荷になる可能性があります。そのため、実際の使用では人数や体重の上限を安全側に設定し、過度な動きを控えるルールを家庭内で共有しておきましょう。

小さな子供だけで長時間遊ばせることは避け、保護者が定期的に様子を確認することが重要です。

点検頻度の目安としては、日常的な目視に加え、月1回ほどの詳細点検、年1回の大掃除や増し締めを組み合わせると管理がしやすくなります。

特に年1回はネットを一時的に外して全体の洗浄や結節部の確認を行うと安心です。金具の締め付けはメーカー指定のトルクで行い、傷んだ部材は同等以上の規格品に交換します。

補修後は体重を分散させて荷重をかけ、異常なたわみや偏りがないか動作確認を行うとより安全です。

空間の工夫も事故予防に役立ちます。ネットの近くに硬い照明器具や突起物があると、転倒時の危険が増します。照明は影が出にくい位置に移動し、LED照明を選ぶと交換の手間も減らせます。

また、空調の風がネットに直接当たるとたるみの原因になるため、風向きや強さを調整して快適な環境を保ちましょう。ペットをネット上に乗せないようにし、必要に応じてゲートでアクセスを制限しておくと、思わぬ破損を防げます。

これらを習慣化することで、ネットの破損や使用ミスによる事故リスクを大きく減らせます。小さな点検と日々の配慮が、家族の安全を長く守ることにつながります。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

メンテナンスを長く続けるためには、まず素材の特性と設置環境を理解することが大切です。

吹き抜けネットに使用される室内用ロープには、ポリエステル、ビニロン(クレモナ系)、ナイロン、麻などの天然繊維があり、それぞれに特性があります。

室内での使用であれば、伸びが少なく摩耗にも強いポリエステルやビニロンが扱いやすいとされています。

ただし、紫外線の影響が少ない環境でも、汗や皮脂、ほこり、温湿度の変化などが少しずつ素材を劣化させていくため、定期的な洗浄や乾燥、金具の防錆ケアをセットで行うことが重要です。

掃除の基本は、月ごとの簡易清掃と年に一度の丸洗いです。月次清掃では、柔らかいブラシ付きの掃除機やハンディモップでほこりを取り除き、皮脂や汚れが気になる部分は中性洗剤を薄めたぬるま湯でやさしく拭き取ります。

その後、きれいな布で水拭きし、風通しのよい場所でしっかり乾燥させましょう。年に一度の丸洗いを行う場合は、ネットを無理なく取り外し、結節部分に過度な力がかからないようネットや布で包みながら洗います。

直射日光を避けた陰干しをすることで、ロープの硬化や変形を防げます。金具の増し締めも忘れずに行い、座金や木部の割れがないか確認することで、安全性を保つことができます。

交換の目安を考える際には、見た目だけではなく、機能的な変化にも注目しましょう。

たとえば、荷重をかけたときに以前よりたわみが大きくなっている、結節部が滑りやすくなった、同じ場所を何度も補修しているといったサインがあれば、部分的な補修ではなく全体の交換を検討する時期です。

室内利用の場合、ポリエステルやビニロンは一般的に7〜10年ほどで交換を検討するケースが多いとされていますが、直射日光や暖房の吹き出し口が近い環境ではより早めの交換が推奨されます。

ナイロンは伸びやすく、長期使用でたるみやすい傾向があるため注意が必要です。天然繊維は見た目の温かみが魅力ですが、湿気による劣化が早いため、頻繁な点検が欠かせません。

以下に、素材ごとの特徴を分かりやすく整理しました。これらはあくまで一般的な目安であり、実際の耐用年数は設置環境や使用状況により異なります。

| 素材 | 伸びやすさの傾向 | メンテナンスのポイント | 室内での耐用年数の目安 |

|---|---|---|---|

| ポリエステル | 低い | 乾拭きと年1回の丸洗い、金具の状態確認 | 約7〜10年 |

| ビニロン (クレモナ系) | 低〜中 | 結節部の硬化に注意し柔軟性を保つ | 約7〜10年 |

| ナイロン | 中〜高 | 伸びやすいため定期的な調整が必要 | 約5〜8年 |

| 天然繊維(麻など) | 中 | 湿気とカビに注意し早めの交換を意識 | 約3〜5年 |

判断に迷ったときは、使用頻度や家族構成なども考慮し、少し早めの交換を心がけると安心です。また、設置時からネットを簡単に取り外せるようにしておくと、清掃や交換がスムーズになります。

さらに、部材の品番や仕様を一覧にしておく、年に一度は専門業者に点検を依頼するなど、仕組みとして管理を続けることで、安全性と快適性を長く保てます。

メンテナンスを丁寧に行うことが、吹き抜けネットを安心して楽しむための一番の近道です。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

吹き抜けにアスレチックネットを導入する際は、使い心地と安全性のバランスを最初から意識して設計に組み込むことが大切です。

設置後に多い後悔として、思ったよりたわみが大きく家具に近づいてしまう、光や風の抜けが悪くなって圧迫感を感じる、掃除が面倒で使わなくなる、といったケースがあります。

これらの原因は、設置範囲やネットの高さ、周囲の家具レイアウトを初期段階で十分に検討すれば防げる場合が多いです。

特に、ネット下面と下階の床や家具との距離は、想定荷重をかけた際にも余裕を保てるよう計画しておくと安心です。

素材選びも快適性と安全性に関わります。室内向けでは、伸びが少なく摩耗にも強いポリエステルやビニロンが扱いやすいとされています。

ただし、これらの特性値はメーカーや製品仕様によって異なるため、数値はあくまで一般的な目安と考え、実際の設置環境で確認することが欠かせません。

また、ネットの沈み込み量は使用人数や荷重の分散具合によって変化するため、体験型のショールームや施工事例を参考にしながら、想定利用シーンを具体的にイメージしておくとよいでしょう。

さらに、ネットを支える構造体の強度や金具の取り付け位置も重要です。構造材にしっかり効かせることで、長期的な安全性を保てます。

固定部が緩みやすい場合は、定期的な増し締めを行う設計にしておくと安心です。素材・構造・メンテナンス性を総合的に考えることで、見た目のデザインだけでなく、日々の安心感や快適さを両立できる吹き抜けネットになります。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

後悔を減らすためには、ライフステージの変化に対応できる設計を意識することが大切です。子供の成長を前提に考えると、最初は遊び場として活躍しても、やがて使われなくなることもあります。

そのため、大人も快適に過ごせる読書スペースや昼寝の場所として使えるようにしておくと、長く愛される空間になります。

吹き抜けネットは家族の共有スペースとしても魅力的ですから、照明や空調を工夫して居心地を高めておきたいところですね。

照明は影が強く落ちないように配置し、空調はネットに直接風が当たらない設定にしておくと快適です。

また、掃除や点検のしやすさも大切なポイントです。ネットは埃がたまりやすいため、着脱しやすい構造にしておくと後のメンテナンスがぐっと楽になります。

分割タイプやワイヤー式の固定方法を採用すれば、部分的な交換や洗浄も簡単に行えます。固定金具は構造体にしっかり効かせ、増し締めがしやすい位置に配置することで、長期間にわたり安全性を保ちやすくなります。

安全面では、ネットを絶対的に安全な設備と考えず、あくまで補助的な役割ととらえることが重要です。消費者庁によると、家庭内では転落などの事故が一定数報告されているとされています。

そのため、ネットを設置しても見守りを怠らない体制づくりが欠かせません。家族全員で使い方を共有し、定期的に劣化や緩みを点検する習慣をつけておくと安心です。

安全性を高める判断は専門家と相談しながら進め、最終的な確認は必ず専門機関や公式情報を参考にしてください。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

吹き抜けネットを安全に、そして長く快適に使うためには、プロへの相談の仕方がとても大切です。最初のステップは、あなたの希望を明確に整理して伝えることです。

例えば、用途が子供の遊び中心なのか、大人もくつろぐ空間として使いたいのかで、求められる強度やネットの張り方は大きく変わります。

想定する人数や総重量、設置範囲、掃除や点検のしやすさ、将来的に取り外したり拡張したりする可能性なども、箇条書きではなく文章で具体的に伝えると、設計者がイメージしやすくなります。

相談時には、想定荷重をかけた際の沈み込みの深さ、手すりや壁との距離、荷重を支える梁や柱の位置、固定金具の種類と設置方法などを一つひとつ確認しましょう。

特に耐荷重の数値は一般的な目安にすぎないため、静荷重(座る・寝転ぶなど)と動的荷重(跳ねる・動くなど)の違い、そして必要な安全率の考え方を設計者と共有しておくことが大切です。

この段階で曖昧さをなくしておくと、後からの誤解や想定外のコスト増を防げます。

見積もりの比較では、ネット本体の素材や網目のサイズ、縁ロープの太さ、金具の材質や数量、下地補強の有無など、条件をそろえてチェックしましょう。

一式見積もりでは判断が難しいため、できる限り明細を出してもらうのがおすすめです。

加えて、施工事例の写真を見るだけでなく、どの構造体にどのように固定しているのか、締め付けトルクや増し締めのタイミング、引き渡し前の荷重試験方法まで確認しておくと安心です。

施工後のメンテナンス計画や掃除方法まで明記された運用設計書があると、長期的にトラブルを防ぎやすくなります。

打ち合わせの中では、ネットを遊具ではなく人を支える設備と位置づけ、過度なジャンプや揺らしを想定しない前提で設計を進めることも重要です。

ペットがいる場合は、爪による損傷リスクや監視方法、耐久性の高い代替素材の検討も忘れずに。複数社に同じ条件で相談し、計算根拠や施工方針の違いを比較することで、最も信頼できるパートナーが見えてきます。

こうした準備と対話を重ねるほど、理想の吹き抜けネットに近づけます。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

吹き抜けの安全性は、ネット単体の性能ではなく、空間全体の設計バランスによって決まります。まず大切なのは、上下階の視線や声が届くレイアウトを意識することです。

家族の気配を感じられる配置にすることで、見守りがしやすくなり、事故のリスクを減らせます。

ネットの周辺が暗くならないように照明の位置を工夫したり、キッチンやリビングなど家事動線から視認できる開口を設けたりすることで、安心感のある空間づくりにつながります。

通風や採光も安全性と快適性を左右する要素です。ネットの位置や網目の密度によって体感が変わるため、吹き抜けの開放感を損ねないように、覆う範囲を最小限に調整して検討するのがおすすめです。

さらに、シーリングファンや照明器具の交換のしやすさも忘れず、将来のメンテナンスまで視野に入れて計画すると、後悔のない設計になります。

安全計画の基本は、落下や転倒のリスクを段階的に減らすことです。ネットの位置は、想定荷重をかけても体が壁や手すりに触れにくい高さに設定しましょう。

また、ネットの直下には硬い家具を置かず、通路部分には衝撃を吸収しやすい素材を採用することで、万が一の際にもケガを防ぎやすくなります。

階段や廊下とのつながり方も重要です。踊り場やコーナーに向かって勢いがつかないよう、動線を自然にコントロールするレイアウトを意識すると安心です。

小さな子供がいる家庭では、よじ登りにくい網目や傾斜角度、手すりのデザインを建築士と相談して決めておくと安全性が高まります。

仕上げ材や設備選びも、日常の安全に直結します。滑りにくい床材や、角を丸めた造作、柔らかいクッション素材などを取り入れることで、日々のヒヤリとする場面を減らせます。

また、ネット付近に照明や突起物がある場合は、接触リスクを考慮して配置や高さを調整することが大切です。

これらの工夫に加え、家族全員が使い方のルールを共有し、季節ごとに点検を行う習慣を持つことで、安全を長く保つことができます。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

アスレチックネットは、子どもにとっての遊び場、大人にとってのくつろぎ空間、そしてインテリアのアクセントにもなる万能アイテムです。

- 空中ネットリビング

リビングや階段ホールの吹き抜け上部にネットを張り、ハンモック風の空中スペースを実現。 - 家族の見守り空間

ネット越しに階下の様子が見えるため、子どもの遊びを安心して見守れます。

- 壁ネット+ボルダリング

クライミングネットやホールドを壁に取り付けて、室内で体幹を鍛えるスペースに。 - 天井吊りネット

天井から吊り下げてブランコやジャングルジム風に使えば、立体的な遊び場に。

- ロフト開口部に水平ネット

転落防止とリラックススペースを兼ねた設計。 - 廊下の端に読書ネット

クッションや照明を組み合わせて“自分だけの空間”に。

- ネット+クッション+間接照明

秘密基地のような空間に。 - ネット×ハンモック構成

読書・昼寝にちょうどいい、家族のセカンドリビングに。

- 構造材・金具・ネットの耐荷重を必ず確認

- 子どもには事前に使用ルールを説明

- 定期的な点検と掃除を前提とした設計にする

ネットは単なる遊び場ではなく、住まいに「遊び心と安全性」をプラスできるツール。設置の目的を明確にしながら、家族にとって最適な形で取り入れていきましょう。

どうでしたか? 吹き抜けのアスレチックネット事故についての理解が少しでも深まったのではないでしょうか。

この記事では、家族みんなが安心して過ごせる家づくりを目指すうえで欠かせない、安全性と快適性の両立についてお伝えしました。

吹き抜けのアスレチックネットは、設計や素材の選び方を誤らなければ、暮らしを豊かにしてくれる魅力的な空間になります。ですが、安全面を軽視してしまうと、思わぬ事故や後悔につながる可能性もあります。

この記事を通じて、あなたが安心して吹き抜けネットを取り入れるための判断材料を得られていれば嬉しいです。特に次の4つのポイントを意識しておくことが大切です。

- 設置前に必ず下地補強や耐荷重の確認を行うこと

- 子供の落下防止や日常の見守り体制を整えること

- 定期的なメンテナンスでネットや金具の劣化を防ぐこと

- 専門家に相談しながら、安全基準を満たした設計を実現すること

これらをしっかり押さえておくことで、吹き抜けアスレチックネットは単なる遊び場ではなく、家族が自然と集まり、心地よく過ごせる場所になります。

安全に楽しむための知識と工夫があれば、吹き抜け空間の魅力を最大限に引き出すことができるはずです。

最後に紹介をさせて下さい。

吹き抜けアスレチックネット事故のように、「安全に見えても、実際は落とし穴がある」ことを感じた方も多いと思います。

私自身、家づくりを進める中で、吹き抜けの設計やネットの耐荷重、下地補強など、思っていた以上に専門的な知識が必要だと痛感しました。

だからこそ、信頼できるプロから複数の視点でアドバイスをもらうことが、安心につながると実感しています。

そこでおすすめしたいのが、タウンライフ家づくりです。

このサービスでは、全国のハウスメーカーや工務店から、あなたの希望や条件に合わせた「無料の間取りプラン」と「概算見積もり」を一括で取り寄せられます。

吹き抜けやアスレチックネットを取り入れる場合も、強度計算や安全性を考慮した設計提案を受けることが可能です。

「まず何を相談すればいいのか分からない」という段階でも大丈夫です。比較することで初めて気づくポイントが必ずあります。

後悔を減らす第一歩として、あなたの理想の家づくりを今から具体的に描いてみませんか?

安全設計の無料相談はこちら

【PR】タウンライフ

タウンライフ家づくりは、あなたの希望条件を入力するだけで、複数の住宅会社から間取り提案や資金計画、費用の目安をまとめて受け取れる無料の比較サービスです。

オンラインで完結し、全国で1240社以上が登録しています。公式サイトでは、プライバシーマークの付与やSSL暗号化通信による個人情報の保護も明記されており、安心して利用できる仕組みです。

利用の流れはとてもシンプルです。建築エリアや予算、こだわり条件を入力すると、各社から家づくり計画書(間取り案・資金計画・土地提案など)が届き、内容を横並びで比較できます。

大手ハウスメーカーから地域の工務店まで幅広く参加しているため、自分に合った提案を見つけやすいのも特徴です。

- 「間取り提案を3社比べたことで、知っておきたいことが明確になり、安心して施工に踏み切れました」

- 「メールでの連絡を希望と書いたら強い勧誘がなく、自分のペースで進められたのが助かりました」

- 完全無料で利用でき、オンラインで手軽に依頼できる

- 全国の1240社以上が登録しており、比較できる選択肢が豊富

- プライバシーマーク取得・SSL対応で、個人情報の取り扱いも安全

- 大手ハウスメーカーから地域工務店まで幅広く対応

- 連絡方法の希望(メール希望など)を申込時に記載できる

- 電話が苦手な方も、備考欄に「メールでの連絡を希望」と書いておけば、可能な限りメールでのやり取りに調整してもらえる

「電話がかかってくるのが少し不安…」という方も安心してください。営業電話が続くような仕組みではなく、自分のペースでじっくり比較・検討できます。

吹き抜けのアスレチックネット事故のリスクを減らすには、早い段階で補強計画や費用の妥当性を把握しておくことが大切です。

複数社の間取りや見積もりを比較することで、見落としを防ぎ、安心して理想の住まいづくりを進められます。まずはタウンライフ家づくりを使って、あなたの家づくりの選択肢を広げてみてください。

【PR】タウンライフ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。この記事が、あなたの家づくりに安心とヒントを与える一助となれば幸いです。