この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。インターホンの位置失敗に関する相談は、意外と多いんです。

図面では良さそうに見えても、実際に暮らし始めてから「思ったより高かった」「玄関を開けると見えづらい」「門柱と玄関どっちにすればよかったんだろう」と感じる方が少なくありません。

さらに、室内インターホンの位置を変えたいときや、外の位置を左右どちらにするか迷う場面でも、ちょっとした判断が後悔につながることがありますよね。

この記事では、インターホンの位置を変えたい費用の目安や、業者に相談するときの注意点、さらにはインターホンは誰が設置するのかといった基本的な疑問まで、実際の家づくり経験と調査をもとに整理しました。

室内と屋外の両方のチェックポイントを押さえながら、門柱と玄関のどっちが使いやすいか、暮らし方に合った選び方を具体的にお伝えします。

これから家を建てる方も、今あるインターホンの位置を見直したい方も、この記事を読むことで、自分の生活に合った最適な位置を見つけるヒントがきっと見つかると思います。

失敗や後悔を防ぎながら、毎日の使いやすさと安心を両立させるために、一緒に考えていきましょう。

- インターホンの位置失敗が起きやすい理由とその対策

- 門柱と玄関どっちに設置すると後悔しにくいかの判断基準

- 室内・屋外それぞれのインターホン位置を決めるチェックポイント

- 位置を変えたいときの費用目安と業者相談時の注意点

記事全体は少し情報量が多めですが、目次を活用すれば知りたい内容にすぐアクセスできます。気になるテーマから読み進めることで、自分に必要な情報を効率よく把握しやすくなっています。

最初からじっくり読むのも良いですし、今気になるポイントだけをピンポイントで確認するのもおすすめです。

インターホンの位置は、住まいの印象や使い勝手を左右する意外と大切なポイントです。

玄関まわりの動線や防犯性、デザインとの調和を考えずに決めてしまうと、後から「ここじゃなかったかも」と感じる人も少なくありません。

例えば、来客時に顔が見えにくい、チャイムの音が届きづらい、雨の日に応対しにくいなど、暮らして初めて気づく不便もあるものです。

インターホンは毎日の生活に関わる設備だからこそ、実際の動きや環境を想定した上で位置を決めることが大切です。

ここでは、インターホンの位置で失敗しないための考え方や確認ポイントを、門柱・玄関それぞれの特徴や注意点を交えながら整理していきます。

あなたの住まいにぴったりの設置場所を見つけるヒントになれば幸いです。

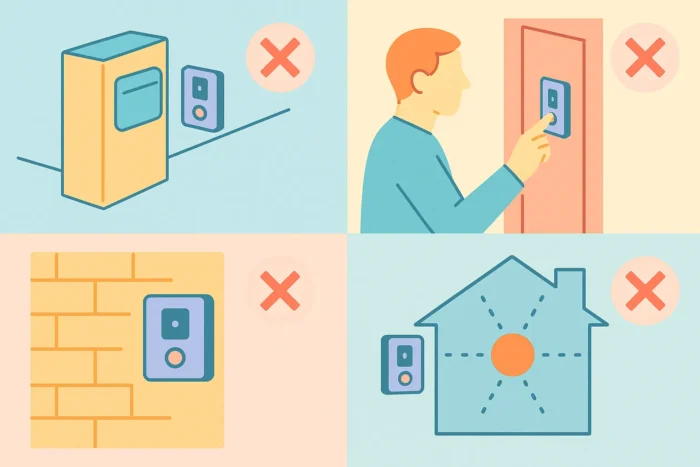

インターホンの位置で後悔してしまう背景には、図面上では見落としがちな細部の積み重ねがあります。

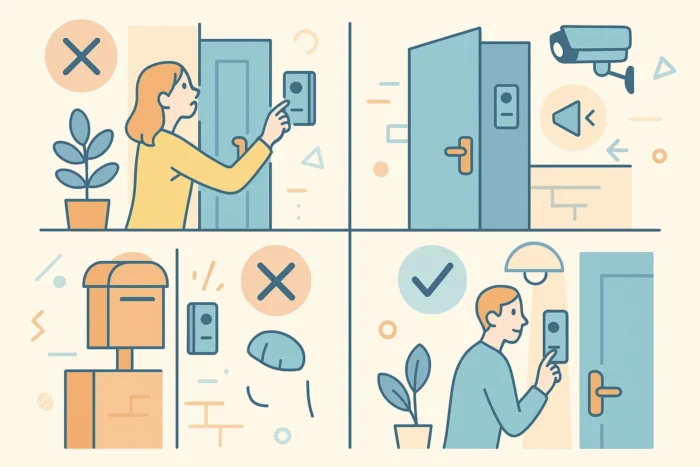

押しやすい高さかどうか、出入り動線の途中で立ち止まりやすい位置か、夜間や逆光でも顔をしっかり認識できるか、そして外構デザインとの調和がとれているか。

この4点が揃うと、使い勝手と防犯のバランスが取れた理想的な設置になります。ここでは高さ・動線・防犯性・デザイン調和という4つの軸で、失敗を防ぐ考え方を整理します。

まず高さです。屋外子機(呼出ボタン)の中心は、地面からおおむね140〜150cmを基準にします。この高さは成人が自然に手を伸ばせる位置であり、来訪者の顔がカメラにしっかり映る範囲にもなります。

子どもや高齢者、車いす利用者などが頻繁に出入りする家庭では、10cm前後の微調整を行うと良いでしょう。段差や階段のあるアプローチでは、実際に立つ床面から測ることを忘れないことが大切です。

モニター親機の設置は目線に近い150cm前後が見やすく、立位・座位どちらでも確認しやすい位置です。

これらの数値はあくまで一般的な目安であり、現地で紙モックアップを貼ったり、スマートフォンで想定位置から撮影して視野を確かめたりすると、より実感に近い高さを見つけやすくなります。

次に動線です。玄関ドアの開く向きと干渉しない位置に設置すること、ドアが開いてもカメラが遮られないことが基本です。車での帰宅が多い家庭では、車の乗り降りから玄関までの導線上で自然に視界に入る位置が理想的です。

訪問者が立ちやすい位置と、室内側から出やすい位置が重なるように計画するのがポイントです。

ポストや宅配ボックス、表札との位置関係も確認し、扉の開閉範囲や手を伸ばす際の動作を現地でシミュレーションしておくと、生活動線がスムーズになります。

防犯面では、来訪者の顔が確実に映ること、死角をつくらないこと、そして夜間の明るさを保つことが重要です。逆光を避けるために、門灯やポーチ灯の配置・照度、庇の位置、カメラの向きを総合的に調整します。

防犯カメラを併設する場合は、両者の視野を重ねすぎず、ひとつは広範囲を、もうひとつは顔の識別を担うように補完配置すると効果的です。

電子錠やカードリーダーなどの電気機器とは20〜30cm以上の距離を取り、配線を交差・束ねないように計画することで、誤作動のリスクを軽減できます。

最後にデザイン調和です。外壁と同化して見つけづらい、植栽や装飾に隠れてしまうといった状態は、来訪者にとっても不便です。

壁の色とコントラストのある筐体を選んだり、表札や照明と一体化させるように配置したりすることで、見やすく印象の良い玄関まわりになります。

庇や専用カバーを併用すれば、デザインを損なわずに防雨・防日射の機能も確保できます。

これらを総合すると、図面上の検討だけでなく、現地で時間帯を変えて確認したり、紙モックやスマートフォンで視点を再現したりする工程を経ることが、インターホン位置の失敗を減らす大きな助けになります。

数値は一般的な目安であり、正確な情報はメーカーの公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

門柱にするか玄関にするかで迷う人は多いですが、最適な位置は敷地の開放度や来客頻度、動線、防犯環境などによって変わります。そこで、設置前に確認すべきポイントを順を追って整理します。

まず敷地条件です。塀や門扉があるクローズド外構の場合は、門柱にインターホンを設置することで、敷地境界で来訪者を一旦止められる安心感があります。

オープン外構では、玄関側に設置したほうが応対がスムーズで、雨の日もポーチ下で完結します。中間型の外構(塀はあるが門扉は開放されているなど)では、ポストや表札を門柱に、インターホンを玄関に設ける分離配置も便利です。

この方法は、防犯性と利便性のバランスを取りやすい構成といえます。

次に動線と使い勝手です。郵便や宅配便を受け取る位置、駐車場やアプローチとの関係、ベビーカーや車いすの通行しやすさなど、実際の動きを想定して確認することが大切です。

来訪者が自然に立つ場所や玄関ドアの開閉方向を考え、ドアを開けてもカメラ視野が遮られないかをチェックします。

宅配ボックスやポストの開閉時に干渉しない距離を確保すること、さらに雨や直射日光の影響を避けるための庇やカバーの設置も有効です。

防犯性の観点では、門柱に設置すると敷地外で認証を行えるため、不審者が玄関前に立ち入るリスクを減らせます。一方、玄関設置はオープン外構との相性が良く、周囲からの視線が届きやすいため、不審な滞留を防ぎやすい傾向があります。

併設する照明は人感センサー付きのものを選び、夜間でも顔が認識できる明るさを保つようにしましょう。防犯カメラと視野が重なりすぎないよう、死角を補完する配置を意識すると防犯効果が高まります。

また、設備同士の干渉にも注意が必要です。電子錠やICリーダー、キーパッドなどをインターホン近くにまとめすぎると誤作動を招くことがあります。

弱電と電源配線を分け、20〜30cm以上離して配置するのが安全です。メンテナンスのしやすさも考慮し、掃除や電池交換が容易にできる高さと位置を確保しておくと長期的に安心です。

将来的な柔軟性も大切です。どちらに設置するか決めかねる場合は、建築段階で門柱まで空配管(CD管など)を埋設しておくと、後から位置を変更したり機器を追加したりすることが容易になります。

配管の追加コストはそれほど大きくなく、将来のレイアウト変更に備えた安心策となります。時間帯を変えて現地確認を行い、スマートフォンでカメラ視点を再現して見え方を確認するのも有効です。

これらの確認を一つずつ整理していけば、自分の暮らし方に合ったインターホンの位置が自然と見えてくるはずです。

数値はあくまで一般的な目安であり、正確な情報はメーカーの公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

門柱設置と玄関設置を比較する際は、生活動線・防犯性・デザイン・メンテナンス性の4つの観点から整理すると、後悔のない判断がしやすくなります。

まず生活動線です。玄関設置は玄関ポーチ内で応対が完結するため、郵便物の取り出しや荷物の受け取り、雨天時のやりとりがスムーズに済みます。

一方で門柱設置は敷地の外や門まわりで呼び出しが行われるため、配達員や来訪者を屋外で完結させやすいという利点があります。

ただし、ポストまで移動する距離が増える点は不便に感じることもあるでしょう。生活パターンや敷地の広さに合わせて、どちらの動線が日常に適しているかを考えることが大切です。

防犯性の面では、門柱設置は来訪者を敷地境界で止めやすく、門扉がなくても「ここまでが外」という心理的な線引きを明確にできます。

玄関設置はオープン外構との相性が良く、通りからの視線が届くため、不審者の滞在を抑止しやすい特徴があります。

どちらの場合も、照明の明るさやカメラの角度を工夫して逆光や暗所を避けることが、防犯性能を最大限に引き出すポイントです。特に夜間は、門灯や人感センサーライトを活用して顔がはっきり映る照度を確保しましょう。

デザイン面では、門柱は表札・ポスト・照明を一体化できるため、外観のアクセントとしても映えます。玄関設置の場合は、ドアや外壁と素材・色味を揃えることで統一感が生まれます。

どちらも周囲と同化して見えにくくなるのを避け、壁とのコントラストを意識すると訪問者にとって分かりやすいデザインになります。照明の配置やカバーのデザインを工夫すれば、防雨機能と意匠性を両立させることも可能です。

メンテナンス性については、門柱は屋外で風雨を受けやすいため、庇や専用カバーを設けると劣化を抑えられます。清掃や点検がしやすい高さにすることも長持ちの秘訣です。

玄関側は軒下で守られるため劣化しにくいですが、親機の設置位置によってはチャイム音が生活音に紛れることもあるので、配置バランスを考える必要があります。

また、電子錠やスマートキーなどとの距離を適切に保ち、配線を壁内にすっきり収めることで見た目も機能も安定します。

これらを踏まえると、防犯性を重視し来訪者を敷地内に入れたくない場合は門柱設置が、日常の使いやすさを優先したい場合は玄関設置が向いています。

判断に迷うときは、建築段階で門柱まで空配管を通しておくと後から変更しやすく安心です。最終的な判断をする前に、実際の生活動線をシミュレーションし、時間帯を変えて確認してみると良いでしょう。

数値や仕様はあくまで一般的な目安であり、正確な情報はメーカー公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

屋外設置は見た目よりも条件が厳しく、少しの位置ずれや光の当たり方でも映像の印象が変わります。

映りを左右する大きな要因は光環境で、日中は西日や外壁の反射によって顔が暗く見えやすく、夜はポーチ灯の位置によって逆光になることがあります。

玄関子機を設置する際は、顔の正面を照らす光を意識し、天井直下のダウンライトだけでは陰が強く出る場合に、斜め前方から柔らかく照らす壁付けライトを併用すると自然で見やすい映りになります。

雨の日でもはっきりと映るようにするには、庇や小型カバーを取り付けてレンズに水滴が付きにくいよう工夫すると安心です。

特に風が吹き込みやすい場所では、雨が上部から回り込まないよう角度と高さを調整し、掃除しやすい位置にすることで日々のメンテナンスが簡単になります。

屋外機の性能を支える要素として、防水防塵の保護等級があります。ただし、等級が高くても完全防水ではないため、設置場所の環境を考慮することが大切です。

強い雨風が当たる位置や水たまりができやすい場所は避け、壁面の凹凸を利用して水の流れが直接当たらないように取り付けましょう。

道路沿いで砂ぼこりが多い環境では、柔らかい布でレンズをこまめに拭き、定期的に映りを確認しておくと安心です。また、スマートロックや無線機器を近くに設置すると電波干渉が起きることがあります。

誤作動を防ぐためには、機器間の距離を十分にとり、電源線と通信線を分けて配線するのがおすすめです。

夜間の映像をきれいに保つためには、人感センサー付き照明の活用が効果的です。足元から顔まで自然に照らせる高さに設置し、照明の色温度は周囲の光とバランスを取ると違和感がありません。

門柱に設置する場合は、表札やポストと一体化させて視認性を高めると初めての来客でも迷わず操作できます。

インターホンの高さは、地面から約145cm前後が目安ですが、段差があるアプローチでは実際に立つ場所の高さを基準にしましょう。

これらの数値はあくまで一般的な目安です。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

参考までに、玄関子機の標準位置を約145cmとする説明があります(出典:パナソニック公式サポート テレビドアホン 玄関子機の映る範囲 https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/4540)。

左右の設置位置は、見た目だけでなく操作性や映像の映り方に大きく関わります。玄関ドアが右開きなら子機は左側、左開きなら右側に取り付けるのが基本です。

ドアを開けたときに来客とインターホンの間にドアが入らないように配置すると、スムーズに応対できます。

また、来客はボタンを押したあとに一歩下がる傾向があるため、カメラの映像が正面で安定するよう、子機の角度をわずかに内側へ向けると見やすさが向上します。

駐車場やアプローチの導線がどちらかに寄っている場合は、その流れに合わせて設置すると自然で違和感がありません。

配線ルートは、室内側の電源ボックスや構造下地の位置で制約が出ることもあるため、壁の内部に隠せる側を選ぶと、仕上がりがすっきりしてメンテナンスもしやすくなります。

映像の記録性を高めるためには、左右位置だけでなくカメラの画角と光の方向も考慮することが大切です。逆光になりやすい方角では、庇や袖壁で直射日光を遮りながら、顔の正面から光を当てると表情が見やすくなります。

表札や宅配ボックス、ポストの蓋が干渉して押しづらくなる配置は避けましょう。特に宅配ボックスの扉が開いたときに子機を隠してしまわないかは、設置前に必ず確認しておくと安心です。

スマートロックやカードリーダーと並べて設置する場合は、機器同士の距離と配線経路を施工前に確認し、誤作動を防ぐ配慮が必要です。

最終的な設置位置は、家全体の動線や外観とのバランスを見ながら調整するのが無理がありません。

ここで紹介する位置や高さはあくまで一般的な目安です。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

| 着目点 | 右開きドアの場合 | 左開きドアの場合 |

|---|---|---|

| 子機の基本位置 | 左側に設置してドア影を避ける | 右側に設置してドア影を避ける |

| カメラの向き | 室内側へわずかに内振り | 室内側へわずかに内振り |

| 干渉の確認 | 表札やポスト、宅配ボックスと重ならないか | 同左 |

室内のインターホンは、来客への素早い対応と見やすさを両立させたい設備です。画面の見やすさを重視するなら、中心が目線の高さにくるように設置するのがポイントです。

一般的には床から約150cm前後が目安とされ、立っているときも座っているときも画面が見やすくなります。

呼び出し音を聞き取りやすくするためには、テレビやスピーカーの近く、あるいは換気扇などの騒音が強い場所は避けた方が安心です。

日常的に通る動線のすぐそば、半歩動けば手が届く位置に取り付けると、呼び出し時の動作がスムーズになります。

廊下の角や収納扉が開く範囲など、身体がぶつかりやすい場所は避け、安全性と視認性を両立させましょう。

間取りによっても最適な配置は変わります。LDKが一体型の間取りなら、ダイニングとキッチンの両方から見える柱際が便利です。

ペニンシュラキッチンのようにレンジフードの音が大きい場合は、背面の壁に設置すると呼び出し音を聞き取りやすくなります。

二階建ての場合、階段上がり口の壁にサブチャイムやワイヤレス子機を設置しておくと、どの部屋にいても応対しやすくなります。配線は見た目をすっきりさせるために壁の中に通し、将来的な機器交換に備えて余裕を持たせておくと安心です。

寝室付近では、夜間の音や光が気になりやすいため、表示灯の明るさを調整できる機能やナイトモードの有無もチェックしておくとよいでしょう。

これらの数値はあくまで一般的な目安です。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

インターホンの位置を後から変えたいと思う人は意外と多いようです。新築時やリフォーム後に実際に使ってみると、「少し高すぎた」「モニターが見づらい」「呼び出し音が聞こえにくい」など、暮らしの中で不便を感じることがありますよね。

位置の変更は簡単そうに見えて、配線や壁の穴あけ、防水処理など専門的な工程が関わるため、慎重な判断が必要です。

ここでは、室内外それぞれの位置を変えたいときの注意点や、工事にかかる費用の目安、依頼先を選ぶポイントなどを分かりやすく解説します。

失敗しないための具体的な確認項目を知っておけば、安心して相談や依頼ができるはずです。

室内モニターの位置を動かしたいと感じる理由の多くは、生活動線や音、視認性が実際の暮らし方と合っていないことにあります。

リビングから離れていて呼び出しに気づきにくい、テレビや家電の音にチャイム音が埋もれてしまう、階段上で子どもが応対しづらいなど、意外と日常の小さな不便がきっかけになることが多いですね。

移設を検討するときは、まず現在の配線方式を確認しましょう。壁内配線なのか、露出モールで表面を通しているのか、また親機と電源がどのように配置されているかを把握すると、施工の難易度や工法の選択肢が明確になります。

もし壁内での延長が難しい場合は、露出モールを使った延長や、別の部屋にサブモニターを増設する方法も検討する価値があります。

次に注意したいのが、既存位置の壁穴処理と新設側の下地の確認です。古い取り付け跡は、同柄クロスの貼り替えや化粧パネルで目立ちを抑えるのが一般的ですが、完全に跡が消えるとは限りません。

新しい設置位置では、石膏ボードだけの箇所にビス留めすると強度が不足するため、間柱や下地合板の位置を確認して固定するか、ボードアンカーを併用して荷重を分散させましょう。

配線を通すために穴を開ける際は、電線保護ブッシュを必ず使い、断線や擦れを防止します。さらに、防火区画を貫通する場合には、シーリング材でしっかりと封止することも欠かせません。

安全面のポイントとしては、電源ラインと通信用の弱電配線を近づけすぎないことが挙げられます。両者を束ねて配線すると、ノイズによって映像や音声に乱れが生じることがあります。

できるだけ別ルートで通し、交差させる場合は直角で短距離にすると干渉を最小限にできます。

さらに、電子錠や無線ルーター、ホームゲートウェイなどの電子機器とは一定の距離を保つと、誤作動や通信エラーのリスクを抑えられます。

最後に、設置後の使い勝手を確認する段階では、生活の中での高さと音の聞こえ方を意識しましょう。立っても座っても画面が見やすいか、家事中やテレビを見ているときでも呼び出し音がしっかり聞こえるかを確認しておくと安心です。

時間帯を変えてテストしてみると、光の映り込みや音の反響具合もチェックできます。数値や施工条件はあくまで一般的な目安であり、製品や住宅構造によって最適解が異なります。

正確な情報はメーカーの公式サイトをご確認のうえ、最終的な判断は専門家にご相談ください。

インターホンの位置を変える工事費用は、どこまで手を加えるかによって大きく変動します。室内の軽微な移動で済む場合と、屋外の門柱まで配線を延ばす本格的な工事では、必要な工程や人件費がまったく異なります。

ここでは、一般的な施工内容ごとの費用相場を紹介しますが、地域の施工単価や住宅の下地構造、選ぶ機器の種類によって前後することを念頭に置いておきましょう。

見積もりを依頼する際には、配線ルートの取り回し方、穴開けや壁補修の範囲、そして機器を交換するか再利用するかといった条件を明確に伝えることが、追加費用を防ぐポイントです。

| 施工パターン | 代表的な作業内容 | 目安費用 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 室内での小移動 | 既存配線の余長を活かして数十cmほど位置を変更、穴塞ぎなどの簡易補修 | 約5,000円〜2万円前後 | 壁内配線の余裕や下地の状態によって対応可否が変わります |

| 室内での本格移設 | 新たな配線延長や壁内貫通、下地補強、クロス仕上げなどを伴う工事 | 約1.5万〜3万円前後 | 壁の仕上げ材や間柱の有無により工数や仕上げコストが増減します |

| 屋外を伴う移設 | 門柱側への配線延長、地中配管、外壁貫通、防水処理などを実施 | 約10万〜30万円以上 | 門柱新設や外構との連携工事を含むと高額になる場合があります |

これらの費用はすべて一般的な目安であり、実際の金額は住宅構造や配線距離、仕上げの範囲によって上下します。

コストを抑えるためには、既存配線をできるだけ活かした最小限の移動にとどめることや、機器と工事がセットになったパックプランを活用する方法が有効です。

また、複数業者から相見積もりを取り、同一条件で比較すると費用の妥当性を判断しやすくなります。

短期的に位置を変えたい場合は、ワイヤレス子機の増設で対応できるケースもありますが、電波の届く距離や電池交換の頻度など制約があるため、恒久的な解決策としては専門業者の提案を基にした施工が安心です。

これらの数値や条件はあくまで参考であり、正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

新築やリフォームにおけるインターホン設置の担当範囲は、建物本体と外構の境界で決まることが一般的です。

通常、室内の親機設置や屋内配線は建築側(ハウスメーカーや電気工事業者)が担当し、門柱や塀など屋外の子機設置は外構業者が担います。

玄関脇の外壁に子機を設置する場合は建築側で完結することもありますが、門柱まで配線を延ばす、あるいは地中に配管を通す場合には外構側の作業が必要です。

どの範囲を誰が担当するかを明確にしておかないと、工期や費用のズレが生じやすいため、着工前に役割分担を明確化しておくことが大切です。

依頼の流れとしては、まず建築側が屋内配線と外壁からの引き出し位置を決定し、その情報を外構業者に共有します。外構で機能門柱を設置する場合は、ポストや照明との一体配線や結線位置、電源供給の方法を合わせて検討するとスムーズです。

分離発注のケースでは、建物の引き渡し後に外構工事を行うことも多く、入居直後にインターホンが未設置の状態になる場合もあります。

そのような場合は、仮設の呼び出しベルや臨時チャイムを用意しておくと安心です。

判断の基準としては、最終的な設置場所に応じて屋内外の配線ルートや貫通穴の位置、防水・防火処理の責任範囲を確認し、それぞれの担当者に明確に伝えることがポイントです。

見積書には、どの作業をどの業者が担当するのかを具体的に記載してもらうと、トラブル防止につながります。将来的に門柱や外構をリフォームする可能性がある場合は、あらかじめ門柱予定地まで空配管を敷設しておく方法も有効です。

これにより、後の配線延長や機器交換がスムーズになります。費用や仕様はあくまで一般的な目安であり、住宅や製品によって条件が異なります。

正確な情報はメーカーの公式サイトをご確認のうえ、最終的な判断は専門家にご相談ください。

相談を始める前に、まず現在の状況を整理しておくことが大切です。現状の写真や間取り図、可能な範囲での配線図、そして希望する設置位置のラフスケッチを準備しておくと、打ち合わせが格段にスムーズになります。

玄関や門柱まわりは、朝・昼・夜など時間帯を変えて撮影しておくと、逆光や暗さ、照明の影響なども共有しやすいです。

また、現在使っている機器の型番や取扱説明書の有無も伝えておくと、互換性や取付け方法の検討がスピーディーに進みます。

見積もり段階では、現地調査の有無や、配線ルートをどのように確保するのかを必ず確認しましょう。配線を延長する場合は、穴開けや防水・防火処理、仕上げ補修の範囲まで含めて見積もり条件を整理するのがポイントです。

もし既存の配線が延ばせない構造なら、サブモニターの追加やワイヤレス子機の活用といった代替案も検討できます。

電子錠やルーターなどの機器との干渉を防ぐための距離の取り方、照明を追加する必要性など、施工後の快適さを左右する要素まで踏み込んで相談すると安心です。

契約前には、工期のスケジュールと仮設対応の有無、保証範囲(機器・配線・仕上げ)、アフター点検の頻度、そして追加工事が発生した際の単価を文書で確認しておきましょう。

相見積もりを取る場合は、同じ図面や条件を共有して比較することが大切です。条件が揃っていないと金額差の理由が見えにくく、判断を誤るおそれがあります。

費用や工法はあくまで一般的な目安であり、住宅や製品によって適用が異なります。正確な情報は公式サイトをご確認のうえ、最終的な判断は専門家にご相談ください。

どうでしたか?この記事では、インターホンの位置失敗を防ぐための考え方から、実際の設置・変更時の注意点までを丁寧に整理してきました。

読み進めていただく中で、ご自宅のインターホンをどんな位置にすれば使いやすく、後悔しないか、少しイメージが具体的になってきたのではないでしょうか。

毎日使う設備だからこそ、ちょっとした位置の違いが快適さや安全性を大きく左右します。

この記事のポイントを改めて整理すると、次の4つが大切です。

- 高さや左右位置は、動線や視認性、防犯性のバランスを意識して決める

- 門柱と玄関、どちらが自分の生活スタイルに合うかをシミュレーションする

- 位置を変えたいときは、配線や防水処理など専門的な工程を理解したうえで判断する

- 業者に相談する際は、現状写真や希望位置を具体的に伝えることで、見積もりや工事の精度が高まる

インターホンの位置を決める作業は、見た目だけでなく、暮らし全体の使いやすさを整える大切な工程です。

少しの手間をかけて丁寧に確認しておくことで、日々の小さなストレスを防ぎ、長く安心できる住まいにつながります。

最後に紹介をさせて下さい。

インターホンの位置 失敗を防ぐには、どこに取り付けるかだけでなく、「誰に頼むか」も重要なポイントです。

玄関壁に設置する場合は、建物の配線や防水処理も関わるため、ハウスメーカーや工務店に相談するのが安心です。

一方で、門柱や外構まわりに取り付けたい場合は、デザイン性や高さ、動線を踏まえて外構業者に依頼するのがスムーズです。

私も家づくりを見てきて、最初の相談先を間違えると「思っていた位置に設置できない」と後悔する人が多いと感じます。

設置場所の判断は、見た目だけでなく、配線経路やメンテナンス性にも関わる大切な部分です。早めにプロに相談しておくことで、安心感がぐっと高まります。

もし、玄関壁にインターホンを設置したい方は、複数のハウスメーカーや工務店に無料で間取りと見積もりを依頼できる

タウンライフ家づくりがおすすめです。

また、門柱や外構を別で依頼したい場合は、複数の外構業者に一括見積もりできる外構・エクステリアパートナーズを活用すると、理想の配置が見つかりやすいです。

どちらも無料で利用できるので、あなたの家づくりに合わせて選んでみてください。

タウンライフ家づくり

【PR】タウンライフ

外構・エクステリアパートナーズ

外構・エクステリアパートナーズって?

タウンライフ家づくりと外構・エクステリアパートナーズは、どちらも複数の専門業者と提携している信頼性の高い公式比較サービスです。

どちらも全国対応で、無理な勧誘や営業はなく、安心して利用できます。やり取りはメールを併用できる場合もあるため、電話が苦手な方でも自分のペースで相談を進められます。

- タウンライフ家づくり

ハウスメーカー・工務店の間取りや見積もりを一括比較 - 外構・エクステリアパートナーズ

外構・門柱・エクステリア業者のプランをまとめて相談

どちらも利用は無料。家づくりや外構計画の検討段階からでも、気軽に情報を集めて比較できます。

【PR】タウンライフ

ここから家づくりでは、実際に暮らして感じた気づきや体験の調査をもとに、あなたの住まいづくりをサポートしています。

この記事が、あなたの家づくりの中で、インターホンの位置失敗を防ぐための判断のヒントになればうれしいです。