この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。

ビルトインガレージはやめたほうがいいのか、と検索しているあなたは、便利そうだけど危ないのでは、地震に弱い構造なのでは、コストや費用が想像以上にかかるのでは、と不安や迷いを感じているのかもしれません。

設計次第では盗難や倒壊のリスクが高まると言われる一方で、カーポートとの違いがよく分からず、失敗や後悔を避けたいと考える迷う人も多いと思います。

ここでは、ビルトインガレージはやめたほうがいいと言われる理由を、感覚ではなく数字や構造の視点から整理し、耐震補強や追加費用まで含めて現実的に考えていきます。

読み終えたときに、あなた自身が納得して選択できる判断軸を持てるよう、一緒に確認していきましょう。

- ビルトインガレージをやめたほうがいいと言われる具体的な理由と背景

- 地震に弱いとされる構造の仕組みと倒壊リスクの考え方

- 延床面積と建築費から見た本当のコストと費用感

- カーポートとの違いを踏まえた後悔しにくい判断基準

持ち家計画とは?

持ち家計画は、住宅メーカーへの相談や展示場見学を通して、家づくりの不安を整理できる無料のサポートサービスです。

展示場で実際の住まいを体感しながら、住宅メーカーごとの提案や考え方を比較・確認できます。

条件達成でPayPayがもらえる

来場・相談など所定条件の達成が必要です

※本記事では、住宅金融支援機構の公開データやメーカー公式情報、実際の事例や一般的な評価をもとに内容を構成しています。

数値や事実を軸にしつつ、筆者の視点で整理していますが、感じ方や使い勝手には個人差があります。検討の一助として、安心して読み進めていただければ幸いです。

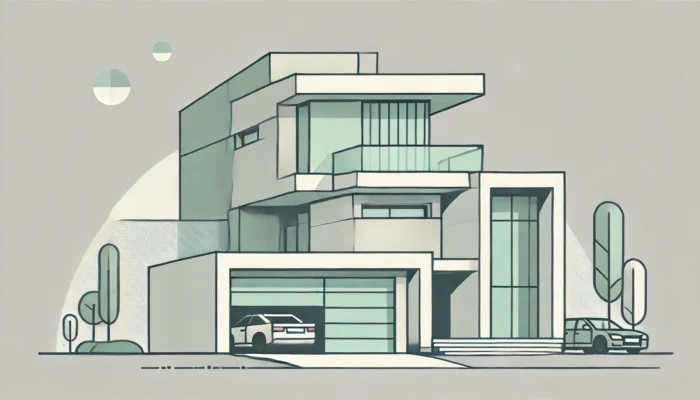

ビルトインガレージは、雨に濡れずに車に乗れる、見た目がすっきりするなど、魅力的に感じる要素が多い設備です。その一方で、間取りや構造、コストの面で「思っていたのと違った」と後悔する人が一定数いるのも事実です。

特に、家の安全性や暮らしやすさ、将来の負担まで含めて考えると、誰にとっても最適な選択とは限りません。

ここでは、なぜビルトインガレージをやめたほうがいいと言われるのかを、感覚論ではなく、構造・リスク・数字の視点から整理していきます。

ビルトインガレージは、雨に濡れずに乗り降りできる、限られた敷地でも駐車スペースを確保しやすいといった魅力があります。一方で、深く考えずに採用すると、住み始めてから負担を感じやすい間取りでもあります。

居住面積が削られやすいこと、構造や設備の条件が厳しくなること、音や空気、温熱といった生活ストレスが家の中に入り込みやすいことが主な理由です。

家づくりは、何を優先するかで満足度が大きく変わります。ここでは全体像を整理し、このあとで具体的な理由と対策を見ていきます。

後悔につながりやすいのは、家計や延床、構造計画に十分な余裕がない中で、ビルトインガレージを優先してしまうケースです。限られた面積の中でガレージを組み込むと、LDKや収納、洗面など本来確保したい生活空間が圧迫されやすくなります。

加えて、耐震補強や換気設備、電動シャッターといった付随工事の費用を事前に把握できていないと、想定外の出費が家計に響くこともあります。さらに1階がガレージ中心の間取りになると、上下移動が増え、将来的に体への負担や暮らしにくさを感じる要因になりやすい点も見逃せません。

一方で、土地や予算に一定の余裕があり、暮らしの中でガレージの優先順位が明確な人は満足しやすい傾向があります。容積率が厳しい敷地で居住面積を確保したい場合や、雪や風が多い地域で屋内駐車の価値が高い場合などが代表例です。

ただし、構造計算を前提とした耐震性の確保や、換気・防音・断熱・防犯を初期段階から計画し、必要な費用を許容できることが前提条件になります。

最終判断は、設計者・構造の専門家・施工会社と一緒に、敷地条件と見積もりの中身を確認したうえで進めるのが安心です。

ビルトインガレージの結論がわかったら、家づくり全体の流れの中で今どこにいるのかを把握してみてはいかがでしょうか。こちらの記事では、家づくりの進め方ロードマップを整理していますので、参考にしてみてください。

「危ない」と言われる背景には、単なるイメージではなく、設計と使い方が重なったときに起きやすい問題があります。暮らしの面では、面積配分や動線の悪化、騒音や空気環境の影響。設計の面では、防犯計画や維持管理の前提が増える点です。

特に注意したいのは、家の中に車という機械が入り込むこと。音や排気、水分は屋外なら分散されますが、屋内では影響が強く出やすくなります。そのため、十分な設計配慮と丁寧な使い方が求められます。

ビルトインガレージは建物の一部として計画されるため、その面積分だけ延床がガレージに置き換わります。結果として、リビングやダイニング、収納、洗面脱衣といった日常的に使うスペースが想定より小さくなりやすいです。

特に都市部のように延床面積に余裕がない住宅では、わずか数畳の差でも生活のしづらさとして表れやすく、家具配置や収納量に制限が出ることで、住み始めてからストレスを感じる原因になります。

ガレージを優先した間取りでは、玄関や階段、洗面やパントリーの配置に制約が生じやすくなります。その結果、帰宅後すぐに手洗いができず動線が遠回りになったり、買い物後の重い荷物を持って階段を上り下りしたりと、日常動作の負担が増えがちです。

こうした小さな不便は図面上では気づきにくいものの、毎日の生活で繰り返されることでストレスとして蓄積し、暮らしやすさを下げる要因になります。

エンジン音やシャッター音は、想像以上に室内へ伝わることがあります。特に早朝や夜間の出庫時は、音が反響して寝室やリビングまで届きやすく、生活リズムへの影響を感じる人も少なくありません。

また、換気計画が不十分だと、排気ガスのニオイが室内側に流れ込んだり、湿気がこもって結露やカビの原因になったりすることがあります。

これらは一時的な不快感にとどまらず、家族構成や寝室の配置次第では日常的なストレスとなり、暮らしの質を左右する要素になりやすい点に注意が必要です。

シャッターがあると安心しがちですが、防犯性はそれだけで決まるものではありません。照明計画が不十分だったり、死角が多かったりすると、侵入されても気づきにくい環境になってしまいます。

特にビルトインガレージは外部から見えにくい構造になりやすく、不審者にとって作業しやすい空間になる可能性もあります。そのため、窓や出入口の位置、人の視線の通り方まで含めた総合的な設計が欠かせません。

防犯カメラや人感センサー付き照明も、後付けのオプションではなく、初期計画に組み込む意識が安心感につながります。

電動シャッターや換気設備、照明、防犯機器などは、建てて終わりではなく、住み始めてからも継続的なメンテナンスが必要になります。

シャッターの開閉不良や部品交換、換気設備のフィルター清掃・交換、防犯機器の故障対応など、細かな維持管理が積み重なります。これらを想定せずに計画すると、想定外の出費が家計に影響することもあります。

費用は地域や仕様によって差が出るため、初期費用だけでなく、将来的な維持費や更新費まで含めて見積もりを確認しておくことが大切です。

ビルトインガレージが不安視される理由の一つが、1階の壁量(耐力壁)が減りやすい点です。地震の揺れは横方向の力として建物に作用し、その力に抵抗するのが壁や柱の配置バランスになります。

ガレージは大きな開口が必要なため、耐力壁を配置できる場所が限られやすく、構造上の弱点になりやすいのが実情です。ただし、必ず危険というわけではなく、構造計画や構造計算によって安全性を高めることは可能です。

その分、設計の難易度やコストが上がりやすく、ビルトインガレージは構造に配慮と投資が求められる間取りと言えます。

ガレージの開口部は、家の中でも特に大きな穴に近い存在です。開口が大きくなるほど耐力壁を配置できる面積が減り、建物全体の耐震要素が偏りやすくなります。

この偏りが生じると、地震時に建物がねじれるように揺れ、特定の柱や壁に力が集中しやすいとされています。とくに2台並列など間口の広い計画では、その影響が顕著になりやすく、構造計算を前提とした慎重な設計が欠かせません。

見た目や使い勝手だけで寸法を決めると、構造面での弱点を抱えやすくなる点に注意が必要です。

注意したいのは、3階建てや狭小地、軟弱地盤など、もともと設計条件が厳しい計画です。上部に居室が載るほど建物全体の荷重は増え、その荷重を支える1階部分の剛性不足が問題になりやすくなります。

さらに、間口が狭い敷地では壁配置の自由度が低く、必要な耐力壁を十分に確保できないケースも少なくありません。加えて地盤が弱い場合は、建物の構造だけでなく、地盤改良を含めた総合的な耐震計画を前提に検討することが重要になります。

ガレージの片側に壁が寄りすぎていたり、階段や吹き抜けが重なって1階の壁量が不足したりすると、建物全体のバランスが崩れやすくなります。

さらに、ガレージ直上に大きなLDKを配置し、外周壁に大きな窓や開口を多く設けると、耐力壁を確保できる場所が限られてしまいます。その結果、地震時に力の逃げ場が少なくなり、特定の部分に負担が集中しやすくなります。

開放感を重視した間取りほど構造的な調整が必要になりやすく、意匠性と安全性のバランスを丁寧に取ることが求められます。

構造計算の結果によっては、耐力壁の追加や梁・柱の断面強化、金物の増強といった補強が必要になることがあります。計画条件によっては、木造のままでは対応が難しく、鉄骨造やRC造への工法変更、制震装置の導入を検討するケースもあります。

いずれも耐震性を高める有効な方法ですが、後から対応しようとすると設計変更やコスト増につながりやすい点に注意が必要です。そのため、ビルトインガレージを前提とする場合は、初期段階から構造面の対策を織り込み、全体計画として整理しておくことが現実的な進め方になります。

耐震補強にかかる費用は、単に材料費が増えるだけではありません。構造計算にかかる設計の手間や、梁・柱を大型化することによる施工難易度の上昇、工期の延長、確認申請時の調整など、複数の要素が重なってコストが積み上がります。

とくに木造で大開口を成立させる場合は、梁成が大きくなり金物も増えるため、高い施工精度が求められます。費用はあくまで一般的な目安で、敷地条件や工法、地域単価によって変動します。

最終的には構造の専門家から説明を受け、見積もりの内訳まで確認したうえで判断することが安心につながります。

地震や構造の話を知ると、安全性と理想の間で迷いが深くなる人も多いと思います。こちらの記事では、家づくりで迷いが消えない人向けに整理していますので、参考にしてみてください。

ビルトインガレージの判断が難しいのは、コストが「ガレージの工事費」だけでは終わらないからです。面積を取ることで失う居住価値、設備追加、そして将来的な維持費が積み上がります。

ここでは、面積と坪単価の視点で、どれくらいの機会損失が起きうるかを整理します。

まず前提として知っておきたいのが、住宅の1坪にはどれくらいの価値があるのか、という点です。ここでは土地代を除いた、いわゆる「建物そのものの価格」に注目します。

住宅金融支援機構が公表しているフラット35利用者調査(2024年度)では、建設費(建物価格)と土地取得費が分けて集計されています。

これによると、注文住宅の平均的な延床面積は118.5㎡、建設費、つまり土地代を除いた建物価格は平均3,932.1万円となっています。坪数に直すと約35.8坪で、多くの人がこの前後の規模で家づくりをしていることが分かります(出典:住宅金融支援機構「フラット35利用者調査 2024年度」https://www.jhf.go.jp/about/research/loan/flat35/index.html)。

この建設費を延床面積で割り戻すと、

3,932.1万円 ÷ 35.8坪 ≒ 約110万円/坪

という計算になります。これは土地代を含まない、純粋に建物部分だけを見た場合の平均的な坪単価です。

同じくフラット35利用者調査では、土地付き注文住宅の場合、建物部分の建設費は平均3,512.0万円、延床面積は111.1㎡となっており、こちらも坪単価に直すとおよそ105万円前後になります。

こうして見ると、住宅1坪の価値は感覚的なものではなく、建物だけでも1坪あたり約100万円前後という現実的な重みを持った数字だと言えます。1坪増えれば、その分だけ建物コストも確実に積み上がり、使い方次第では長期的な負担にもなります。

次に、ビルトインガレージが延床面積の中でどれくらいの割合を占めるのかを、もう少し現実的な数字で見てみます。

まず前提として、車1台を安全かつストレスなく出し入れするためには、車両サイズそのものだけでなく、乗り降りや荷物の出し入れのための余白が必要になります。

たとえばホンダの公式諸元を見ると、軽自動車(N-BOXクラス)は全長3,395mm、普通車ミニバン(STEP WGNクラス)は全長4,830mmと公表されています(出典:本田技研工業 公式サイト 車両諸元 https://www.honda.co.jp/Nbox/common/pdf/nbox_spec_list.pdf https://www.honda.co.jp/STEPWGN/common/pdf/stepwgn_spec_list.pdf)。

これに対して、住宅設計の実務では、奥行きは車体長さにおよそ1.5m、幅は車体幅におよそ1.6m程度の余裕を見込むのが一つの目安とされています。

この考え方をもとに、壁に囲まれたビルトインガレージを想定して面積を算出すると、次のような基準値になります。

| 車種区分 | 想定内寸 (幅×奥行) | 面積 (㎡) | 面積 (坪) |

|---|---|---|---|

| 軽自動車2台 | 約6.2m × 約4.9m | 約30.1㎡ | 約9.1坪 |

| 普通車2台 | 約6.7m × 約6.3m | 約42.4㎡ | 約12.8坪 |

こうして見ると、普通車1台でも6坪前後、2台分になると10坪を超えるケースが現実的に見えてきます。ビルトインガレージは、この面積すべてが延床面積に含まれるため、その分だけ居住スペースが確実に削られる構造になります。

たとえば延床35坪の住宅に普通車1台分、約6.4坪のガレージを入れると、実際に生活に使えるのはおよそ28.6坪です。帖数にすると約57帖分となり、この中にリビング、寝室、収納、水回りをすべて収める必要があります。

仮にガレージ面積を6坪、坪単価を約100万円とすると、計算はとてもシンプルです。

6坪 × 約100万円 = 約600万円

ただし、ここで一度「6坪」という数字を、もう少し生活イメージに近い形に置き換えてみます。記事内では分かりやすさを優先し、1坪をおよそ2帖として換算します。

これはあくまでラフな目安で、地域や工法、畳寸法によって前後しますが、感覚をつかむには十分です。

この換算ルールを使うと、ガレージ6坪は約12帖分の居住スペースに相当します。12帖と聞くと、一気に現実味が出てくる人も多いのではないでしょうか。

居住スペースの中身に当てはめると、次のような組み合わせが考えられます。

| 帖数換算 | 坪換算 | 生活空間のイメージ |

|---|---|---|

| 6帖 | 約3坪 | 一般的な個室1部屋 |

| 2帖 | 約1坪 | ウォークインクローゼット |

| 2帖 | 約1坪 | 洗面脱衣室 |

| 1帖 | 約0.5坪 | トイレ(目安) |

つまりガレージ6坪は、6帖の個室が2部屋分に相当する広さ、あるいはLDK12帖分に相当する広さを圧縮している、と考えることができます。

この面積は、本来であればリビングを広げたり、収納を増やしたり、水回りをゆったり取ったりと、暮らしやすさを底上げするために使えた余地です。

ビルトインガレージは、シャッターが付けば完成ではありません。換気(排気と給気)、防火上の仕様、照明、防犯、断熱・気密、床仕上げや排水計画など、検討項目が増えます。

費用は「オプション」ではなく「成立条件」に近いものが多いので、最初から予算枠を確保しておくのが現実的です。最終的な判断は、施工会社の仕様と自治体の取扱いを確認し、専門家に相談して進めてください。

数字でコスト感を把握すると、実際のプランではどうなるのか気になる人も多いと思います。土地条件や要望によって金額は変わるため、近くの展示場で実例を見ながら比較すると判断しやすくなります。ガレージ付きの展示場も選べます。

ビルトインガレージを採用するかどうかは、「便利そう」「かっこいい」といった第一印象だけで決めると、住み始めてから迷いや後悔が生じやすくなります。本当に大切なのは、日々の暮らしの中で何を優先したいのか、そしてその選択が将来まで無理なく続くかどうかです。

ここでは、実際の生活で表れやすい不満点や、カーポートとの違い、設計段階で確認すべき視点を整理しながら、自分にとってビルトインガレージが必要かどうかを冷静に判断するための考え方をまとめていきます。

図面の段階では納得していても、住み始めると「毎日の小さな不便」が目立ってくることがあります。ビルトインガレージは、便利さの反面、住環境への影響が出やすい設備です。ここでは、よく表面化する不満を生活目線で整理します。

ガレージを優先した結果、LDKが想定より小さくなるケースは少なくありません。図面上では十分に見えても、実際に家具を配置すると通路が窮屈になったり、ダイニングテーブルの後ろを人が通れなかったりと、数字以上に狭さを感じやすくなります。

リビングは家族が長い時間を過ごす空間であり、「毎日触れる面積」だからこそ、数畳の差が居心地に大きく影響します。一度削った広さは後から取り戻しにくく、住み始めてから後悔につながりやすい点として注意が必要です。

ガレージに収納を持たせようとしても、湿気や温度変化の影響で、実際には置けない物が出てくることがあります。紙類や衣類、家電、食品ストックなどは保管に向かず、結果として屋内収納に頼ることになります。

その分、パントリーやクローゼットが不足し、廊下やリビングに物が溢れてしまうと、片付けの手間やストレスが増えやすくなります。収納計画では広さだけでなく、湿気や温度といった環境条件まで含めて考えることが、暮らしやすさを左右します。

ガレージは外気に近い空間になりやすく、隣接する居室の床や壁が冬は冷えやすく、夏は熱が伝わってこもりやすい傾向があります。特にビルトインガレージはシャッターや大きな開口部を設けるため、そこが熱の出入り口となりやすく、室内の温熱環境に影響を与えやすい点に注意が必要です。

断熱材や気密処理を工夫することで一定の軽減は可能ですが、設計段階で十分に検討しておかないと、住んでから「夏は暑く、冬は寒い」と感じる原因になりやすくなります。

例えば、シャッターの開閉音が思ったより室内に響く、排気ガスのニオイが玄関や廊下に残る、雨の日にタイヤについた水分で床が濡れて掃除の手間が増える、といった細かな不満が少しずつ積み重なることがあります。

こうした違和感は一つひとつは小さく見えても、毎日の生活の中で繰り返されることでストレスになりやすい点が特徴です。多くの場合、これらは「住めば慣れる」問題ではなく、換気計画や床の排水処理、室内側の気密確保、寝室との距離といった設計段階で軽減できる要素でもあります。

だからこそ、ビルトインガレージを採用するなら、使い始めてからの生活を具体的に想像し、事前に対策を詰めておくことが後悔を減らす近道になります。

ここまでビルトインガレージのコストを見てきましたが、多くの人が気になるのが「じゃあカーポートならどうなの?」という点だと思います。

カーポートの場合、建物の延床面積には含まれません。そのため、同じ敷地条件でも居住スペースを削らずに済むのが最大の違いです。費用についても、ビルトインガレージとは桁が変わります。

国内の複数調査を整理すると、カーポートの価格相場(工事費込み)はおおよそ次のレンジに収まります。

| 台数 | 価格帯 (工事費込み) | イメージ |

|---|---|---|

| 1台用 | 約15〜30万円 | 一般的な住宅でよく選ばれる価格帯 |

| 2台用 | 約25〜80万円 | シンプル〜耐雪・耐風仕様まで幅あり |

| 3台用 | 約40〜150万円 | 大型・高耐久仕様を含む |

一方で、ビルトインガレージは建物の一部として施工されるため、費用は「外構」ではなく「建築費」に含まれます。仮に普通車1台分で約6坪、建物の坪単価を約100万円とすると、それだけで約600万円分の建物コストを使っている計算になります。

この二つを比べると、1台用カーポート(約15〜30万円)との差は、単純計算でもおよそ570〜585万円ほどになります。2台用のカーポートを選んだ場合でも、差額は数百万円規模で残るケースが大半です。

この差額があれば、リビングを広くしたり、収納量を増やしたり、断熱性能や設備のグレードを上げたりと、暮らしの質を底上げする選択肢が一気に広がります。

雨に濡れずに車に乗れるというメリットと引き換えに、どこまでの価値を払うのかが判断ポイントになります。

ビルトインガレージとカーポートの違いを理解しても、どちらが自分に合うか迷う人は少なくありません。こちらの記事で、家づくりで迷いが消えない人向けに整理していますので、参考にしてみてください。

「それでもビルトインガレージにしたい」という場合、ここからは守っておきたいチェックポイントです。

ポイントは、使い勝手を上げることより、トラブルを生みにくくすることに重心を置くこと。ガレージは便利さの代わりに、設計で失敗したときのダメージが大きい設備です。

今の車に合わせすぎた寸法で計画すると、将来の買い替え時に使い勝手が一気に悪くなる可能性があります。

車検証に記載されている全長や全幅だけで判断せず、ドアをしっかり開けられる余白や、ベビーカー・荷物の出し入れに必要なスペースまで含めて検討することが大切です。

寸法を最小限に抑えすぎると、実際には車から降りる際に外に出る必要が生じ、せっかくの「雨に濡れない」メリットが十分に活かせなくなるケースもあります。

音の問題は、壁を厚くするよりも、隙間や納まりの精度によって差が出やすいポイントです。室内側に扉(勝手口)がある場合は、気密性の高い建具を選び、音が直接居室に伝わらない配置を検討したいところです。また換気については、排気設備を設けるだけでは不十分で、給気経路が確保されていなければ十分に機能しません。

とくに一酸化炭素(CO)による健康リスクを考えると、車の暖機運転やアイドリングを前提にしない使い方と、適切な換気計画の両立が欠かせません。

健康や安全に関わる部分は自己判断に頼らず、施工会社や設備の専門家に必ず確認し、メーカーの取扱説明や公的機関の注意喚起も踏まえて検討することが重要です。

シャッターが付いているからといって、防犯性が十分とは限りません。侵入経路は一つではなく、人感照明の配置、カメラの死角、勝手口やサービスドアの鍵性能、窓の位置や高さなどをセットで考える必要があります。

ビルトインガレージは外から見えにくい構造になりやすく、逆に不審者が落ち着いて作業しやすい環境になることもあります。そのため、暗がりを作らない照明計画や、外部からの視線が適度に通る見通しを意識した設計が、防犯性を高めるうえで有効になります。

ガレージの上や隣に配置される居室は、床・壁・天井の断熱性能が住み心地を大きく左右します。とくにシャッター部分の気密性や、ガレージと室内が接する取り合い部は断熱欠損が起きやすく、冷気や熱気が伝わる原因になりがちです。

断熱・気密は図面だけで性能が決まるものではなく、現場での施工精度の影響を強く受けます。そのため、断熱材の種類や等級といった標準仕様の確認に加えて、施工手順や検査体制まで事前に確認しておくと安心です。

これらは追加費用が発生する場合もあるため、最終的な採否は費用面も含めて専門家に相談したうえで判断してください。

設計の良し悪しは、図面だけでは分かりにくい部分もあります。実際の空間や動線を見ておくことで、後悔ポイントに気づけることも少なくありません。

持ち家計画の来場予約なら家の近くの展示場で好きな時間に予約がWeb上でできます。今なら見学・相談1社につき5000円相当のPayPayポイントを付与されます。ご利用してみてください。

ビルトインガレージは、図面の中では魅力が強く見えます。雨に濡れない、車が守れる、外観がかっこいい。けれど、失敗が起きるのは「図面に出にくい要素」が多いからです。

音、ニオイ、温度、掃除の手間、階段の負担。暮らしの体感は、数字と線だけでは判断しづらいです。

平面図は距離感がつかみにくく、特に階段移動の負担は住んでからじわじわ効いてきます。上下移動の回数や距離は、毎日の買い物やゴミ出し、洗濯動線の中で積み重なり、想像以上に体への負担になります。

また、天井高による圧迫感や、シャッター音がどの程度室内に響くか、ガレージ内の換気がどの方向に流れるかといった要素も、図面だけでは把握しにくい部分です。

だからこそ、見た目や間取り図だけで即決せず、帰宅から就寝までの動きを一つひとつ言語化しながら確認することが、失敗を減らすために効果的です。

1社の提案だけで判断すると、その会社が得意とする設計思想に自然と寄ってしまいます。最初からビルトインガレージありきで話が進むと、居住面積や収納が削られていても「これが普通」と受け止めてしまいがちです。

しかし、カーポート案や独立ガレージ案、駐車位置を変えたプランなどを並べて比較すると、同じ敷地・同じ予算でも、住空間の広さや動線、コスト配分が大きく変わることに気づきます。

複数案を比較することで、ビルトインガレージのメリットだけでなく、支払っている代償も具体的に見え、判断の軸を冷静に持ちやすくなります。

展示場や完成見学会で確認する際は、見た目だけでなく体感を重視してください。ガレージ内で音がどの程度反響するか、シャッター音が室内にどう伝わるか、室内側に排気やニオイが流れないかは必ずチェックしたいポイントです。

また、勝手口の気密感や、車から玄関・居室までの動線、階段の上り下りの距離感も実際に歩いて確かめると印象が変わります。できれば同じ延床規模・近い間取りの実例を見ることで、ガレージが占める面積配分のリアルが掴みやすくなります。

最終判断は、実物での確認と専門家の説明をセットにし、疑問を残さず進めることが堅実です。

情報を集めても迷いが残るのは、どこかで「優先順位」が定まっていないサインでもあります。ビルトインガレージは、家づくりの中でも意思決定が重い設備です。

だからこそ、迷いを放置せず、判断材料を増やし、整理してから決めるほうが後悔が減ります。

良い事例だけを見ると、ビルトインガレージの魅力が強調されすぎてしまいます。一方で、失敗例ばかりを見ると不安が先行し、冷静な判断が難しくなります。

両方をあわせて見ることで、「どこで判断が分かれたのか」「何を最初に決めていたか」が見えやすくなります。満足度の高い家は、面積配分・予算・構造・換気・防音といった要素のうち、少なくとも重要な部分を後回しにせず、初期段階で丁寧に詰めています。

反対に後悔が残りやすいケースでは、「とりあえず採用して後で調整する」という判断が重なり、結果的に不満が積み上がりやすくなります。

第三者の視点を入れることで、家づくりの判断に偏りが出にくくなります。構造の考え方や換気計画、見積もりの読み方、法規の確認ポイントなどは、知識がないまま一人で抱えるほど判断が重くなりがちです。

とくにビルトインガレージは、構造・設備・法規が複雑に絡むため、思い込みによる判断ミスが起きやすい分野でもあります。設計者や施工会社に加え、必要に応じて構造設計者など専門家の意見を聞くことで、見落としていたリスクや代替案に気づけることもあります。

最終的な判断は、自治体の運用やメーカー仕様といった公式情報も確認しながら、複数の視点を踏まえて進めることが安心につながります。

迷いの正体は、「何を優先したいか」が自分の中で整理できていないことにある場合が多いです。

雨に濡れずに車を使えることを最優先したいのか、LDKの広さや収納量を確保したいのか、それとも将来の階段負担や住み替えにくさまで含めて暮らしやすさを重視したいのか。これらが混ざったままだと、判断が行き来してしまいます。

逆に、優先順位がはっきりすると、ビルトインガレージが本当に必要なのか、それともカーポートや別の方法で十分なのかが自然と見えてきます。まずは「譲れない条件」と「妥協できる条件」を切り分けることが、迷いを抜け出す第一歩になります。

費用や税金、法規、健康・安全に関わる点は、地域や条件で扱いが変わる場合があります。正確な情報は自治体や公式資料をご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談のうえ、あなたの生活に合う選択をしていきましょう。

ここまで読んでもまだ迷いが残ることは、自然なことです。家づくりで迷いが消えない人が最後にやるべきことでは、判断を前に進めるための整理の視点を紹介しています。参考にしてみてください。

どうでしたか?最後まで読んでいただき、ありがとうございます。ビルトインガレージはやめたほうがいいと感じるかどうかは、見た目や憧れだけでなく、暮らしの優先順位と条件で決まります。

延床を削って得る便利さの裏で、動線、音や排気、温熱、盗難対策、そして耐震補強を含む費用が積み上がりやすい点は要チェックです。逆に、敷地条件が厳しく屋内駐車の価値が高い場合は、対策込みで満足度が上がることもあります。

- ガレージに使う坪数を、居室や収納に回した場合の価値を計算する

- 地震に弱いと言われる理由を踏まえ、構造計算と補強方針を確認する

- 換気・防音・防犯を標準仕様として見積もりに入れて比べる

- カーポートとの違いを並べ、差額で何を優先できるか決める

ビルトインガレージやめたほうがいいと決めるのも、採用するのも正解は一つではありません。迷う時間は、後悔を減らすための準備でもあります。

最後に紹介をさせて下さい。

やめたほうがいいか悩む人ほど、「数字や理屈は分かったけれど、実際の感覚がつかめない」と感じている場合が多いようです。実際、モデルハウスでガレージの広さや音、動線を体感して初めて、自分の暮らしに合うかどうかが見えてきたという声も少なくありません。

ビルトインガレージは設計やコストの影響が大きい分、実例を見比べることで判断が一気に楽になります。持ち家計画の来場予約なら、希望条件に合う住宅会社を効率よく比較でき、無理に決めさせられる心配もありません。ガレージ付きの展示場も見つけられます。

今なら見学・相談1社につき5000円相当のPayPayポイントを付与されます。迷っている今こそ、実物を見て納得できる材料を増やしてみてください。

比較してから決める

持ち家計画は、東証上場企業グループが運営する住宅情報サービスで、はじめて家づくりを検討する方でも安心して利用しやすい仕組みが整っています。

提携しているのは、一定の基準を満たしたハウスメーカーや工務店が中心で、来場予約も公式ルートを通して行われます。個人情報の管理体制や運営の透明性が重視されている点も、上場企業ならではの安心材料と言えるでしょう。

営業色が強すぎない形で比較検討ができるため、情報収集段階の方にも使いやすいサービスです。

あなたの暮らしに合う選択ができることを願っています。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。