この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

玄関を開けた瞬間、真正面にトイレが見えると、どこか落ち着かないような違和感を覚える人は少なくありません。

風水では、玄関は良い気を取り入れる大切な入口であり、家全体の運気の出入りを司る場所とされています。

その正面にトイレのような水の気を持つ空間があると、せっかく入ってきた運気が流れ出してしまうと考えられています。

しかし一方で、玄関を開けたら正面にトイレがある風水の影響をあまり気にしないという人もいます。

現代の住宅事情では、限られた間取りの中で動線を優先した結果、この配置になるケースも多く、単に悪いと決めつけるのは早計です。

大切なのは、配置の意味を理解した上で、実際の生活に合った対策をとることです。

本記事では、玄関を開けたら正面にトイレがある風水の基本的な考え方から、玄関の横にトイレがある場合の風水的な吉凶、さらには階段との位置関係がもたらす気の流れまでをわかりやすく解説します。

加えて、玄関からトイレが見える風水で避けたい配置や、後悔を防ぐための具体的な工夫、さらには健康面への影響についても触れていきます。

また、風水の世界では、トイレの位置が霊的なエネルギーに関わるとも言われています。玄関に入ってすぐ病気になるとされるのは、気の乱れや湿気、換気不足による衛生面の影響も無関係ではありません。

ここでは、そうした風水的な意味だけでなく、建築と暮らしの両方の視点から、より実用的で心地よい住まいの整え方を紹介します。

運気も快適さも大切にしたい方にこそ、最後まで読んでいただきたい内容です。

- 玄関を開けた正面にトイレがある間取りが風水でどのような意味を持ち、なぜ気の流れを乱すとされるのか

- 金運・健康運・家庭運など、玄関とトイレの位置関係が日常生活に与える具体的な影響

- 階段や玄関横のトイレなど、現代の住宅事情に合わせた風水的対策と改善方法

- 気の流れや湿度、清潔さを整えることで運気と快適さを両立させる住まいづくりの実践的ポイント

玄関を開けたとき、真正面にトイレが見える間取りは、一見すると小さな違いのようですが、住まいの印象や日々の心地よさに大きく関わります。

風水の考え方では、玄関は家に入る気の入口とされ、その正面にトイレがあると良い気が流れにくくなるといわれています。しかし、それは単なる迷信ではなく、実際の暮らしの快適さとも深く関係しています。

においや湿気が玄関に伝わりやすく、来客時の印象にも影響するため、心理的にも落ち着きにくい空間になりがちです。ただし、間取りの工夫や日常の整え方で、その印象は驚くほど変えることができます。

ここでは、玄関正面にトイレがある家がもたらす風水的な意味や運気への影響、さらに実践的な改善ポイントまで、柔らかな視点で詳しく解説していきます。

風水において玄関は「気の入口」、つまり家全体の生命力を取り込む出発点です。外から新しい気を迎え入れ、家の隅々にまで行き渡らせることで、健康や繁栄のエネルギーが循環します。

ところが、玄関を開けた真正面にトイレがあると、入ってきたばかりの良い気がそのまま水とともに流れ出てしまうと考えられています。

トイレは水を多く扱う場所であり、水は風水上「陰」の性質を持ちます。一方、玄関は太陽の光や新鮮な空気が入りやすく、「陽」のエネルギーが最も強い場所です。

この二つが一直線で対面してしまうと、陽の気が玄関で弱まり、家の中へ届く前に陰に吸い込まれてしまうのです。

こうしたアンバランスは、気の流れを乱すだけでなく、家の中全体の空気を重く感じさせる要因にもなります。

また、トイレは湿気がこもりやすく、換気が十分でないと匂いやカビが発生しやすい場所です。玄関にその影響が及ぶと、第一印象が損なわれるだけでなく、帰宅時の安堵感が得られにくくなります。

こうした衛生的・心理的な影響も、風水での評価に通じる理由の一つです。

現代の住宅では、スペースの都合上どうしても玄関近くにトイレを設置することがあります。

その場合は、扉を常に閉じる、トイレの換気を強化する、玄関に観葉植物を置いて視線を分散させるなど、気の流れを和らげる工夫が効果的です。

また、床材や壁紙の色に明るいトーンを選ぶことで、陰の気を中和することもできます。これらの工夫によって、風水的なマイナスを最小限に抑えることができます。

玄関正面のトイレは、風水では「運を流す場所」とも言われています。気が入る玄関と、気が出ていくトイレが一直線に結ばれることで、金運や健康運などが安定しにくくなると考えられています。

玄関は金運の入り口とされます。良い気が家に入り、ゆっくり循環して初めて「お金が貯まる流れ」が生まれます。

ところが、トイレが正面にあると入った気がすぐ排出されるため、収入が入っても貯まりにくい、浪費が増えるなどの現象と関連づけられてきました。

特に玄関周りが暗い、または湿っている場合、その傾向が強まるといわれています。

湿度の高いトイレが玄関近くにあると、外気との温度差が大きくなり、冬は冷気が入りやすく、夏は湿気がこもりやすくなります。

こうした環境は、呼吸器系や皮膚に負担を与えやすいとされ、健康運の低下と結び付けられています(出典:厚生労働省『住まいと健康に関する調査報告書』)。

また、玄関正面にトイレがあると来客時にプライバシーが保ちにくく、家族間でも気まずい場面が生じがちです。日常的なストレスが増え、結果的に家庭内の雰囲気にも影響を与えることがあります。

これは風水的な「家庭運の低下」とも重なり、単なる迷信にとどまらない実生活の現象といえるでしょう。

| 運気の種類 | 主な影響 | 現象の例 |

|---|---|---|

| 金運 | 入った気が外に流れやすい | 貯蓄が増えにくい、浪費が増える |

| 健康運 | 温湿度差・空気の停滞 | 冷えやだるさ、湿気による不快感 |

| 家庭運 | 視線の交錯・音の干渉 | 気まずさ、コミュニケーションの減少 |

このように、玄関正面のトイレは見た目の問題だけでなく、暮らし全体のバランスにも影響を与える配置といえます。

日々の暮らしを整える上で、玄関とトイレの関係性を意識することは、心地よい住環境づくりの第一歩になります。

風水では気の流れを、スピリチュアルでは霊的なエネルギーの通り道と見立てることがあります。玄関とトイレが一直線にあると、このエネルギーの流れが乱れ、不安定になりやすいといわれています。

つまり、家の入口からまっすぐ抜ける通路があることで、家を守るはずのエネルギーが逃げてしまうという考え方です。

日本では古くから、家の中心を貫く一直線の間取りを避ける傾向がありました。これは「霊道」と呼ばれ、外からの見えない存在が通り抜けやすいと信じられてきたためです。

トイレがその延長線上にあると、穢れや不浄の気が玄関を通じて入りやすくなるとされてきました。一方で、トイレは清める場でもあり、丁寧に掃除をすることで守りの空間に変わるともいわれています。

文化的に見れば、清潔さが家庭運を高めるという考え方にもつながっています。

現代では霊的な考え方にこだわらなくとも、玄関とトイレの関係を整えることは、住み心地を良くするうえで非常に実践的です。

たとえば、ドアを常に閉じる、トイレの蓋を閉める、照明を暖色系にして空間をやわらかく包む、香りや音の演出で安心感を高めるなど、誰にでもできる対策があります。

さらに、玄関の視線をやわらげるような観葉植物やアートを飾ると、空間の印象がぐっと穏やかになります。

こうした工夫を続けることで、見えないエネルギーの流れを整えながら、心理的にも落ち着いた空間をつくることができます。

要するに、風水や霊的な理屈を超えて、日々の暮らしを快適にするための知恵として取り入れることが大切なのです。

風水を重視する人がいる一方で、まったく気にしない人も多く存在します。現代の住宅では、限られたスペースの中で動線の効率や家事のしやすさを優先する考え方が主流になりつつあります。

特に都市部では、狭小地に建てられた家やマンションが多く、玄関とトイレの距離が近い間取りが自然と増えています。

こうした環境では、風水的な理想よりも、生活の利便性やデザイン性を重視する傾向が強まっているのです。

トイレが玄関から見えることを気にしない人の多くは、住空間を「実用的で美しく保つ」ことに価値を見出しています。清潔感を保ち、明るく整えた空間であれば、気の流れよりも快適さが優先されるという考え方です。

また、近年はトイレの内装デザインが進化し、アロマや間接照明を取り入れたリラックス空間としての役割も強まっています。

見せたくない空間ではなく、「魅せるトイレ」としての発想が増えているのも特徴です。

日々の暮らしの中で「住まいの心地よさ」が重視されるようになった現代では、風水よりも実際の快適さや心理的な満足度を優先する人が増えています。

朝の支度時間を短縮するために玄関近くにトイレを配置する設計や、高齢者が移動距離を短くして安全に利用できるよう工夫する設計は、合理的で機能的です。

このように、利便性を高めるための配置は、風水的な視点ではなく生活動線の最適化という観点から支持されています。

さらに、心理面でも「整っている空間が幸福感を生む」と考える人が多く、掃除や換気を徹底して清潔を維持することが心の安定につながると感じる傾向があります。

特に家の入口である玄関周りを清潔に保つことは、風水を信じる・信じないに関わらず、訪れる人にも良い印象を与えます。

住宅メーカーの調査でも、居住満足度が高い人ほど「掃除や整理整頓をこまめに行っている」と回答する傾向が見られるとされています(出典:国土交通省 住生活基本計画 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000032.html)。

風水を完全に無視するのではなく、心理的な安心感を得るために部分的に取り入れる「中庸のスタイル」も人気です。

玄関からトイレが直接見えないように、背の低い棚やパーテーションを設けたり、観葉植物を置いて自然な目隠しを作ったりする方法があります。

これにより圧迫感を与えずに視線をコントロールでき、インテリアとしての統一感も生まれます。

また、照明を柔らかいトーンに調整したり、木目やリネンなどの自然素材を取り入れたりすることで、空間全体が落ち着いた印象になります。

特にトイレの扉を明るい色に塗装したり、ドアノブを真鍮や木製に変えると、玄関との調和が取りやすくなります。

風水を信じる・信じないに関わらず、暮らしの中で小さな工夫を積み重ねることで、心が整い、自然と居心地の良い住まいが生まれるのです。

風水の基本的な考え方では、玄関からトイレのドアや便器が直接見える間取りは避けるのが望ましいとされています。

これは、玄関が家の「気の入口」であるのに対し、トイレは「不要な気を流す場所」であるため、エネルギーが入ってすぐに排出されてしまうという理屈です。

つまり、気が家の中を循環する前に流れ出てしまい、金運や健康運が停滞すると考えられています。

玄関ドアを開けて真正面にトイレのドアがある場合や、廊下の突き当たりにトイレがある間取りは、風水的に特に注意が必要です。

また、トイレの窓や換気口が玄関方向に向いている場合も、エネルギーの流れを乱す要因とされます。これらの配置は来客の視線にも入りやすく、生活感が出て落ち着かない印象を与えることがあります。

視線の直線を避けることができれば、風水的にも心理的にも良い効果が期待できます。玄関とトイレの間に間接照明を設けて奥行きを演出したり、グリーンやアートパネルで自然な仕切りを作ると、空間にやさしい変化が生まれます。

さらに、玄関マットの色を淡いベージュやライトグレーにすると、視線の焦点がやわらぎ全体に統一感が出ます。

トイレのドアを交換できない場合でも、ドアリメイクシートを貼ったり、香りのあるディフューザーを置くなどの小さな工夫で印象は大きく変わります。

大切なのは、家に入った瞬間に感じる「清潔感」と「落ち着き」です。こうした空気感を整えることで、自然と良い気の循環が生まれます。

玄関のすぐ横にトイレがある間取りは、正面にある場合よりも風水上の影響が緩やかです。しかし、ドアの向きや距離、トイレの方位によってエネルギーの流れが微妙に変化します。

風水では、玄関付近の空気の流れは家全体の気を決める要素とされるため、細部の設計が快適さや安心感に大きく影響します。

玄関とトイレの距離が近い場合は、空気が滞留しないように工夫することが大切です。小型の換気扇や空気清浄機を設け、湿気やにおいを外に逃がすことで、玄関の新鮮な気が保たれます。

また、トイレのドアが玄関方向に開く場合は、スライド式や内開きに変更することで気の流出を防げます。ドア周辺に小さな棚を設けて花や石を飾ると、自然と気の流れがやわらぎます。

北や北東にトイレがあると湿気がこもりやすく、陰の気が強まる傾向があるため、除湿と明るさの確保が鍵となります。南や東に配置されたトイレは太陽の光を取り込みやすく、気が活性化しやすいとされます。

ただし、日差しが強すぎると温度差が生じて湿度が上がることもあるため、通気と遮光のバランスを取ることが理想です。

自然光を取り入れつつ、明るい壁紙や照明で柔らかい印象を保つことが、風水的にもインテリア的にも効果的です。

玄関横のトイレを良いエネルギー空間に保つためには、清潔さと香りの管理が欠かせません。毎日の掃除と換気に加え、柑橘系やハーブ系の香りを使うと、空気が軽く感じられます。

また、木製の小物や竹製のマットを取り入れることで、自然のエネルギーが空間を穏やかに整えます。光の強さや色味も大切で、昼は明るく夜は温かみのある照明を使うと、時間帯に応じた調和が生まれます。

最終的には、どのような間取りでも「清潔」「明るさ」「香り」の3つを意識することが、住まいを穏やかで心地よい空間に保つ基本となります。

玄関を開けた瞬間にトイレが見える家や、玄関近くに階段や水まわりが集まっている間取りは、暮らし始めてから「なんとなく落ち着かない」と感じる人が少なくありません。

風水の考え方では、玄関は良い気を招き入れる場所とされ、その正面にトイレがあると運気の流れを弱めるといわれています。

ただし、間取りを工夫したり、照明や香り、インテリアで空気の流れを整えたりすることで、印象は大きく変えられます。

ここでは、玄関正面のトイレをはじめ、階段や湿気との関係、健康面への影響までを含め、後悔しない住まいづくりのための実践的な風水対策を、やわらかな視点で紹介していきます。

玄関のすぐ近くで上下動線が交わると、空気や音の流れが複雑になりやすく、落ち着いた雰囲気を保ちにくくなります。

特に階段とトイレが近接している場合、動きと湿気、音の要素が重なり、玄関という家の「顔」が慌ただしい印象になりがちです。

風水的にも、入口で気が乱れると家庭内の調和や集中力に影響すると考えられていますが、これは実際の住環境にも通じる理にかなった見方です。

階段から生まれる空気の上昇と、トイレの換気流の混在は、温度や湿度のムラを生み、体感的にも不快さを感じることがあります。

特に冬場などは、冷たい外気が玄関から入り込み、暖気が階段を通って上階へ抜けてしまうことで、足元が冷えやすくなる傾向があります。

改善策としては、まず玄関に「気を受け止める中間領域」を設けることです。小さな飾り棚や低めの観葉植物を置き、視線をやわらかく分散させると、気の直進がやわらぎます。

さらに、照明を活用して空間の明暗差を調整することも効果的です。間接照明や足元灯を使い、やさしい光で立体感を演出すると、玄関とトイレの関係性が穏やかに見えるようになります。

また、階段にはラグやマットを敷くことで、音の反響を抑え、上下の動きが空気の乱れを生みにくくなります。階段下を収納スペースにするなど、空間の「重心」を下げる工夫も安定感を与える要素です。

トイレ側では、扉や便座の蓋を閉じておくこと、換気扇を常時弱運転にすることが基本です。これに加えて、壁紙に消臭・防湿効果のある素材を取り入れることで、においや湿度の影響を最小限にできます。

とくに最近は、天然鉱物や竹炭を原料とした壁紙など、自然素材を活かした仕上げが人気です。

香りを使う場合は、強い芳香剤ではなく、短時間で香るナチュラル系のアロマを選ぶと、玄関全体が清潔で落ち着いた印象に整います。

階段の登り口が玄関に正対する場合、空気や視線が一気に抜けてしまうため、袖壁や手すりを設けて動線を半歩ずらすと効果的です。

さらに、階段の蹴込み部分を閉じる、またはマットを敷くことで、音と気の流れを穏やかにできます。トイレの扉は引き戸や内開きが望ましく、開閉時に玄関へ気が漏れにくくなります。

ドアのデザインを玄関と合わせて統一すると、視覚的にも一体感が生まれ、生活感がやわらぎます。壁や床を明るい色調でまとめることで、光が反射して広がり、清潔感と開放感を同時に得ることができます。

玄関を開けた瞬間にトイレが見える間取りは、一見避けたい配置に思えますが、日常の小さな工夫で印象は大きく変わります。

最も基本的なポイントは、扉と蓋を閉じること、換気を維持すること、そして光と香りを整えることです。

空間に動きを出すために、玄関の正面に小さな棚を設け、花やグリーンを飾ると、視線が分散され、直線的な圧迫感が軽減されます。

香りは、天然素材のアロマオイルや無添加タイプのルームスプレーが適しています。強すぎる香りは逆に疲労感を招く場合があるため、時間限定の使用を心がけると良いでしょう。

| 対策 | 狙い | 効果 |

|---|---|---|

| 扉・便座を常に閉じる | 視線と気の遮断 | 玄関の落ち着きが増し、においが拡散しにくい |

| 換気扇を常時弱運転 | 湿気とにおいの滞留防止 | 空気が軽く感じられる |

| 小さな観葉植物を設置 | 視線の分散 | 柔らかな印象を与え、心理的安心感が高まる |

| 柔らかい照明に変更 | 光の質の調整 | 陰影がやわらぎ、全体が穏やかに感じられる |

玄関とトイレを仕切ることが難しい場合は、布のパーテーションや格子を使って視線をカットします。

これはインテリアとしても自然に溶け込みやすく、急な来客時にも安心です。さらに、玄関マットや壁の色を温かみのあるトーンに揃えると、心理的な落ち着きが増します。

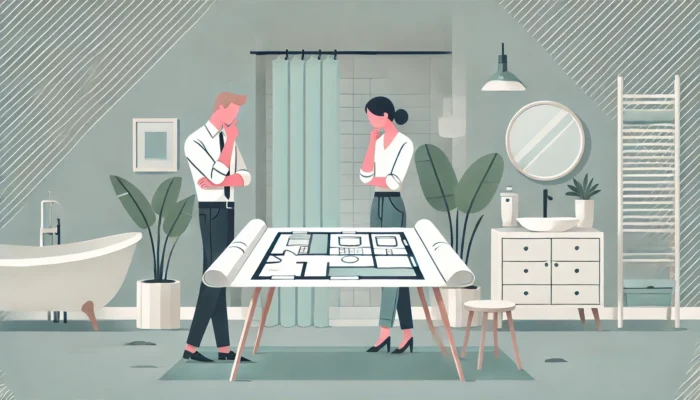

新築やリフォームの際、最も後悔が多いのが「玄関とトイレの関係性」です。見た目の印象だけでなく、生活導線やにおい、音の問題も関わるため、設計段階での工夫が重要です。

玄関とトイレを一直線上に配置しないようにするだけでも、快適性は格段に高まります。たとえば、間に収納棚や小壁を設けることで、視線をそらしながら空気の流れをやわらげることができます。

通路が狭い場合は、引き戸や片引きのスライドドアを採用し、扉の開閉スペースを最小限に抑えましょう。

照明設計も空間の印象を左右します。玄関からトイレまで均一に明るくするのではなく、床付近に小さな灯りを置くことで、奥行き感と安心感を演出できます。

昼は自然光を取り入れ、夜は暖色系の間接照明を活用するなど、時間帯に応じた明暗のリズムをつくると、空間全体が呼吸しているような柔らかさを持ちます。

床材には、吸音性と防水性を兼ね備えたクッションフロアや防水フローリングが適しています。さらに、素材の色調を玄関と合わせることで、一体感が生まれ、視覚的な統一が得られます。

給排水経路が動かせない家では、配管や換気の位置が制約になります。そうした場合は、遮音・防振の施工を優先し、住み始めてからの不快感を軽減します。

特に、トイレの排水音が玄関に響く場合は、壁内に吸音材を追加することで効果を実感できます。また、光センサー付きの照明を設置すれば、無駄な点灯を防ぎながらも安全な動線を確保できます。

これらの細やかな配慮が、日々の快適さを大きく左右します。

玄関近くのトイレは、外気と内気が交わる場所に位置するため、温度と湿度の変化を受けやすい環境です。換気が不十分になると湿気がこもりやすく、カビやダニ、菌の繁殖を助長することがあります。

厚生労働省の資料によると、室内の湿度が高い状態ではカビ胞子の発生量が急増し、呼吸器系の不調につながる可能性があるとされています(出典:厚生労働省「住宅衛生とカビ対策」)。

このように、トイレの湿度管理は、風水だけでなく健康維持の観点からも非常に重要です。

効果的な対策としては、24時間換気システムを稼働させるだけでなく、使用前後に数分間の強制換気を行うと湿気が滞りにくくなります。

便座の蓋を閉じてから水を流すことも、水滴の飛散を防ぎ、衛生環境の維持に役立ちます。定期的な清掃も欠かせません。

特に床の巾木や換気扇フィルターは、湿気と埃が溜まりやすい箇所のため、月に1度は拭き取りを行うとよいでしょう。さらに、壁や床に吸放湿性のある素材を使えば、結露を抑えて清潔な状態を保ちやすくなります。

最後に、トイレ内に湿度計を設置し、数値で環境を確認する習慣をつけると、変化に気づきやすくなり、トラブルを未然に防げます。

これらの工夫を積み重ねることで、玄関とトイレが近い間取りでも、衛生面・心理面の両方から快適に整えられます。日々の小さな意識と手入れが、家全体の空気を健やかに保つ基礎となります。

玄関を開けたら正面にトイレがある間取りは、一見すると小さなことのように思えますが、実は住まいの印象や日々の心地よさ、そして風水的な観点から見ても大きな意味を持ちます。

この記事を通して見えてくるのは、風水が単なる迷信ではなく、暮らしの快適さや衛生、心理的な安心感と深くつながっているということです。

玄関は家に良い気を招き入れる大切な入口であり、トイレは不要な気を流す場所。その二つが一直線に並ぶことで、せっかく入ってきた運気が外へ流れ出してしまうといわれています。

しかし、現代の住宅事情では間取り上避けられないことも多く、実際には次のような工夫で改善が可能です。

- 扉や便座を常に閉じて、気の流れと視線を遮る

- 換気扇を常時運転して湿気やにおいを溜めない

- 玄関とトイレの間に観葉植物や棚を置き、自然な目隠しを作る

- 明るい照明や香りで空間に清潔感と安心感を与える

また、霊的な観点からも、玄関とトイレを一直線に結ばないことは古くから良いとされてきました。これは、気やエネルギーが家の中を落ち着いて循環するための知恵として受け継がれてきた文化的背景があります。

とはいえ、風水をすべて重視するのではなく、利便性と快適さを両立させるバランスの取り方が現代の暮らしには適しています。

大切なのは、清潔さ・明るさ・香り・気の流れという4つのポイントを整えること。これらを意識するだけで、どんな間取りでも穏やかで気持ちの良い住まいに変えることができます。

もしこれから家を建てるなら、最初の間取りづくりから風水と実用性の両立を考えることが理想です。

タウンライフ家づくりなら、プロの建築士があなたの希望をもとに無料で間取りプランを作成してくれます。風水を意識した設計も相談できるので、後悔のない家づくりが可能です。

理想の住まいを形にする第一歩を、今すぐ踏み出してみませんか。

無料プランで運気も間取りも整える

【PR】タウンライフ