この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。

夜、換気のために窓を少しだけ開けていたとき、ふと視界の端に黒い影が動いた。

よく見ると、網戸と窓の間にゴキブリがいて、一瞬、頭が真っ白になった。そんな経験があると、「網戸は右側にしているのに、どうして?」と不安と疑問が一気に押し寄せてきますよね。

きちんと対策しているつもりだった分、原因が分からないこと自体がストレスになる場合もあると思います。実は、網戸右側ゴキブリの問題は、単に知識が足りないとか、やり方を間違えているから起きるものではありません。

窓やサッシの構造、レール周りのわずかな隙間、夜や換気中の半開きといった日常の行動が重なって、誰の家でも起こり得る現象です。だからこそ、自己判断で悩み続けるより、一度落ち着いて仕組みを整理することが大切だと感じています。

ここでは、網戸と窓の間にゴキブリが入り込む理由を順を追って確認しながら、今の住まいで何を優先して見直せばいいのかを共有していきます。

大がかりな工事や過剰な対策ではなく、現実的で無理のない考え方が中心です。読み終える頃には、漠然とした不安が整理され、次に取る行動が自然と見えてくるはずです。

- 網戸を右側にしてもゴキブリが出る構造的な理由

- 網戸と窓の間に侵入されやすい隙間の見つけ方

- 夜や換気時の操作で起こりやすい侵入パターン

- 今の住まいで優先して見直すべき対策の順番

※本記事は、窓・網戸メーカーの公式情報や公的機関の資料、一般的な事例や利用者の声などを参考に内容を整理しています。体験談や口コミには個人差があるため、状況に応じて専門家や管理会社へ確認することを前提にお読みください。

網戸と右側のゴキブリ対策の基本

網戸があるのにゴキブリを見かけると、「使い方が間違っているのでは」と不安になりますよね。とくに「網戸は右側にする」という話を聞いたことがある方も多いと思いますが、実はそれだけで侵入を防げるわけではありません。

大切なのは、網戸と窓の構造を正しく理解し、どこに隙間が生まれやすいのかを知ることです。

ここでは、まず自宅で確認したいポイントから、万が一見つけたときの対処、侵入の仕組み、右側配置の考え方、窓の種類ごとの注意点まで、基本を順に整理していきます。焦らず、一つずつ確認していきましょう。

まず確認したい網戸と窓の隙間チェック

ゴキブリ対策は、まず現状把握から始めるのが近道です。大阪市の解説でも、ゴキブリは数ミリの狭い隙間でも侵入できるとされています(出典:大阪市「ゴキブリについて」https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/page/0000225604.html )。

つまり、網戸を右側にするか以前に、どこかに数ミリの入口があると再発しやすくなります。ここでは、工具なしでできるチェックを先に済ませましょう。

ポイントは「光が漏れるか」「指先が触れる隙間があるか」「最後までピタッと閉まるか」です。昼間に室内側から見て、サッシの合わせ目に線状の光が見えるなら要注意。夜に外から室内灯をつけて見ると、さらに分かりやすい場合があります。

戸車側と下レールとロック位置の確認点

戸車側は、網戸が傾いたり、閉めたつもりでも端が浮いたりしやすい場所です。正常なら、縦枠に沿って均一な当たりが出ますが、どこかだけ開く、触るとガタつくならズレの可能性があります。

下レールは汚れが溜まりやすく、砂や髪の毛で網戸が少し浮くことがあります。レール上のゴミが線状に残っている、滑りが重い、閉めても下だけ隙間が残る場合は、清掃と調整の対象です。

ロック位置は、閉まり切っているようで微妙に引き寄せが弱いことがあります。鍵をかけた状態で、ガラス戸が上下左右に少し動くなら、建付けや部品摩耗が疑われます。ここまでの確認で「どこに隙間が出やすいか」が分かると、次の対策がぐっと的確になります。

何から見ればいいか迷う方もいそうですね

網戸と窓の間にゴキブリがいた時の対処

網戸と窓の間にゴキブリを見つけると、反射的に窓を開けたくなりますよね。ただ、そこで勢いよく動かすと、隙間が広がって室内側へ逃げ道を作ってしまうことがあります。

まずは「室内に入れない」を最優先に、落ち着いて手順化するのが安全です。ポイントは、換気のつもりで半開きにしないこと、そして追い込む方向を間違えないことです。

ゴキブリは暗く狭い場所を好み、壁沿いに移動する習性があるとされています。その動きを前提に、逃げ道を塞ぎながら処理します。

逃がさず安全に処理するための手順

最初に、窓は大きく動かさず、網戸とガラス戸ができるだけ重なる位置で止めます。次に、室内側に新聞紙や厚手の紙、使い捨て手袋を用意し、殺虫スプレーを使う場合は使用上の注意と換気を確認します。

処理は「外へ追い出す」より「その場で動きを止める」方が失敗しにくいです。網戸の外側から噴霧できる距離なら、外側から狙うと室内への飛び込みリスクを減らせます。

どうしても難しい場合は、窓を閉め切ったまま、隙間から侵入しないようにガラス戸の位置を固定してから作業します。

処理後に必ず行う再侵入防止対策

処理できたら、同じルートから繰り返さないための直後の点検が大切です。まず、さきほどの戸車側・下レール・ロック位置に、光漏れや浮きがないか再確認します。

次に、レールを掃除機とブラシで清掃し、網戸が最後まで閉まるか動作確認します。応急としては、当日中にできる範囲で隙間テープやモヘアの検討を始めるのがおすすめです。

部品の割れや歪みが見つかった場合は、無理に自己判断で削ったり曲げたりせず、窓メーカーや管理会社、施工業者へ相談してください。最終判断は専門家に確認する、という姿勢が再発防止では堅実です。

ゴキブリが網戸から侵入する仕組み

網戸が付いているのに侵入が起きるのは、網の目を通るというより、網戸と窓枠の合わせ目を通られるケースが多いです。大阪市も、網戸の隙間やドアの隙間などから侵入しうる点を挙げています(出典:大阪市「ゴキブリについて」同上)。

ゴキブリは平たい体つきで、狭い空間を通り抜けるのが得意です。さらに、移動の際は壁や縁に沿う傾向があるため、サッシの角やレールの段差といった線をなぞるように侵入経路を探します。

網戸の中心部分が無傷でも、端の数ミリが空いていれば、そこが入口になり得ます。

網戸と窓の間に侵入できる構造的な理由

引き違い窓は、ガラス戸と網戸が別レールで動く構造です。LIXILやYKK APといった主要サッシメーカーの資料でも、この別レール構造を前提に、網戸と窓枠の重なりで気密性や防虫性を確保する考え方が示されています。

一方で、重なりがズレると隙間が生まれやすい点も共通しています。特に、網戸フレーム端部に使われているモヘアが摩耗すると、窓枠と十分に密着せず線の隙間ができやすくなります。

また、戸車が片減りすると網戸全体がわずかに傾き、上部は当たっているのに下部だけが開く、といった状態になりがちです。このような数ミリの浮きは室内側からは気づきにくいものの、虫の視点では通行可能な空間になります。

網が無事でも安心できないと感じる場面ですね

夜や換気中に侵入しやすくなる原因

夜間はゴキブリの活動が増えるとされ、暗さ・狭さ・水気のある場所に潜む性質も知られています。この時間帯に、短時間だけの換気で窓を半開きにすると、網戸との重なりが中途半端になりがちです。

さらに、急いでいると「外側のガラス戸」を動かしてしまい、網戸と窓枠の密着が崩れます。無意識の操作ミスが、侵入リスクを上げる典型パターンです。夜の換気ほど、網戸とガラス戸の重なりを意識するだけでも差が出ます。

網戸は右側にすべき理由と限界

「網戸は右側」が広まった背景には、引き違い窓の基本構造があります。多くの住宅では、室内側のガラス戸を動かして換気すると、網戸と外側のガラス戸がきれいに重なり、隙間を作りにくくなります。

実際にYKK APの解説でも、半開時は室内側の窓を開け、室外側の窓は閉めた状態で網戸を使うこと、そして網戸と室外側の窓の配置を重ねて隙間を作らないことがポイントとして整理されています(出典:YKK AP「なるほど!虫の侵入を減らす使い方」https://www.ykkap.co.jp/consumer/satellite/articles/products/amido_textbook/knowledge01.php )。

ただし、右側にしても隙間がゼロになるとは限りません。ここを誤解すると、対策が止まってしまいます。

網戸を右側にすると隙間が減る理由

引き違い窓は、室内側と室外側でガラス戸の位置が異なります。室内側のガラス戸を開ける運用にすると、網戸フレームのモヘア部分と窓枠が重なる関係になり、合わせ目の通路ができにくくなります。

逆に、室外側のガラス戸を動かして半開きにすると、網戸と窓枠が離れて隙間が生まれやすくなります。右側配置は、正しい窓の動かし方とセットで初めて効果が出る、という理解が前提です。

右側にしても侵入を防げない理由

右側運用でも、戸車の摩耗で網戸が傾いていたり、下レールにゴミが溜まって浮いていたりすると、端の隙間が残ります。また、クレセントが十分に引き寄せられていないと、ガラス戸側にも微小な隙間ができます。

加えて、網戸自体に穴やたわみがある場合は当然リスクです。つまり、右側配置は入口を作りにくい使い方であって、隙間点検とメンテナンスが伴わないと、防虫性は安定しません。

右側にしただけで十分か悩む方もいそうです

窓の種類で変わる正しい網戸の使い方

網戸の話は引き違い窓が中心になりがちですが、住まいにはいろいろな窓が混在します。窓タイプが違うと、網戸が密着する面も、隙間が生まれる線も変わります。ここを押さえると、対策のムダが減ります。

まず覚えたいのは、「網戸と外気の境目がどこか」を意識すること。開閉方向と網戸の位置が噛み合わないと、見た目は閉まっていても侵入口ができます。迷ったときは、メーカーの取扱説明や公式解説を確認するのが確実です。

引き違い窓で隙間を作らない使い方

引き違い窓は、網戸を所定位置に固定し、室内側のガラス戸を動かすのが基本です。YKK APも、半開時は室内側の窓を開ける運用を推奨しています(出典:YKK AP 同上)。

実際の操作では、換気量を調整するために中途半端な位置で止めることが多いと思います。その場合ほど、網戸フレームと窓枠が重なっているかを目視で確認してください。重なりが崩れているなら、いったん閉めて位置を合わせ直す方が安全です。

片開きや上下窓で注意すべき点

片開き系は、窓が押し出される分、枠のどこかに逃げが出やすいタイプです。網戸がプリーツやロール式の場合、引き出しが甘いと端部が浮くことがあります。

閉めたつもりでも、端のテンションが弱いと隙間が残るため、最後まで引き切れているか確認が必要です。

上下窓も同様に、下端・上端の密着が甘いと隙間が出ます。これらの窓は「どこが動くか」が直感とズレることがあるので、家族で操作ルールを揃えておくと、侵入リスクを下げやすいです。

網戸を右側にしてもゴキブリが出る原因と対策

網戸を右側にしているのにゴキブリが出ると、「もう打つ手がないのでは」と感じてしまいますよね。

ただ、侵入が起きる背景には、レール周りのわずかな隙間や、網戸の性能に対する思い込みなど、見落とされがちな要因が重なっていることもあります。

ここでは、右側配置だけでは防ぎきれない理由を整理しつつ、隙間の塞ぎ方、薬剤との付き合い方、よくある疑問への考え方までをまとめます。原因を切り分けながら、現実的な対策を考えていきましょう。

レール周りの隙間が侵入口になる理由

サッシのレールは、建具を滑らせるために溝があります。この溝がある以上、ホコリや砂が溜まりるのは避けにくく、掃除の頻度が落ちると建具がわずかに浮きます。浮いた分だけ、端部の密着が崩れて隙間が生まれます。

さらに、レールは金属や樹脂でできているため、温度変化や経年で微妙に歪むことがあります。網戸は軽いので、歪みの影響を受けやすく、閉めたときに「当たりが弱い」状態が起きやすいです。

下レールや劣化部分から侵入する原因

下レールは、雨水や結露、砂ぼこりの影響を受けやすい場所です。ゴミが溜まると戸車の滑りが悪くなり、網戸が最後まで閉まり切らなくなります。結果として、戸車側や下端に数ミリの開きが残ります。

また、モヘアが摩耗して薄くなると、レール周りの密着が弱まります。見た目では気づきにくいのですが、触るとスカスカしている、毛が寝ている場合は交換のサインです。

窓の開閉が重い、ガタつく、閉まりが甘いと感じたら、レール清掃と部材点検をセットで行うと安心です。

網戸の目の細かさは効果があるか

網戸のメッシュを細かくすると、小さな虫や花粉対策としてはメリットがあります。一方で、ゴキブリ侵入の主戦場は網の目ではなく、枠と枠の合わせ目になりやすい点に注意が必要です。網が新品でも、端の隙間があれば侵入は起こり得ます。

メッシュ数が高いほど通気が落ちたり、汚れが付着しやすくなったりする面もあります。つまり、メッシュ変更は万能薬ではなく、目的に合わせた選択が現実的です。

なお、メッシュ数は「1インチ(約25.4mm)あたりの網目の本数」を示す指標です。数値が大きいほど網目は細かくなりますが、実際の防虫性能は製品の張り具合やフレームとの密着状態にも左右されます。

一般的な住宅で使われる網戸のメッシュと網目サイズの目安は、以下のとおりです。数値はあくまで目安であり、実際の寸法や性能はメーカーや製品仕様によって差があります。購入時は必ず公式仕様をご確認ください。

| メッシュの目安 | 網目サイズの目安 | 特徴 | 向いている目的 |

|---|---|---|---|

| 18〜20 | 約1.2〜1.4mm | 一般住宅で最も多い標準仕様。 風通しと視界のバランスが良い | 蚊・ハエなど一般的な虫対策 |

| 24前後 | 約0.9〜1.0mm | 網目がやや細かく、 小さな虫の侵入を抑えやすい | コバエ・小型の虫が気になる場合 |

| 26〜30 | 約0.7〜0.8mm | 微細な虫や花粉への配慮が可能。 ただし通気性はやや低下 | 花粉対策・細かい虫への対策 |

目の細かさより隙間対策が重要な理由

網戸の網は面を塞ぎますが、ゴキブリは線の隙間を狙います。大阪市も、網戸の隙間などから侵入しうる点を示しています。

したがって優先順位は、(1) 正しい使い方で重なりを作る、(2) レールと戸車を整えて密着させる、(3) 必要なら隙間テープ等で物理的に塞ぐ、の順になります。メッシュはその後の追加の工夫として捉えると、費用対効果がぶれにくいです。

迷う場合は、現場を見られる専門業者に相談し、住まいの条件に合う提案を受けるのが確実です。

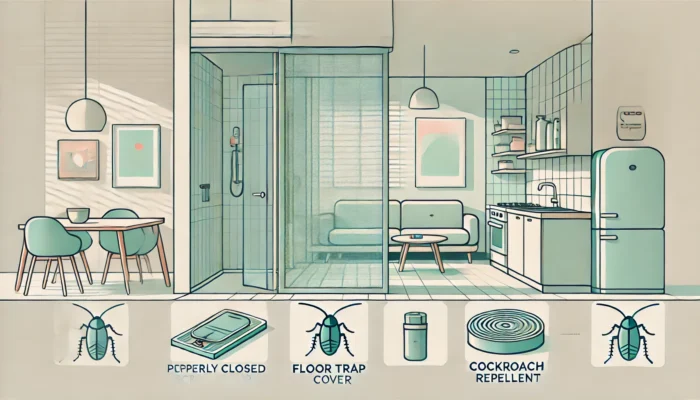

隙間を塞いで侵入を防ぐ方法

ゴキブリ対策は、薬剤より先に入口をなくす発想が基本です。日本ペストコントロール協会も、予防対策として隙間をふさぐことを挙げ、流し台やレンジ周辺の隙間はアルミテープや防水パテなどで塞ぐ方法に触れています(出典:公益社団法人 日本ペストコントロール協会「ゴキブリ駆除」https://pestcontrol.or.jp/pages/87/ )。

網戸まわりも同じで、隙間を見つけたら、部位に合う材料で動きを邪魔しない形で塞ぐのがコツです。

やみくもに埋めると、開閉が重くなったり、結露水の逃げ道を塞いだりする可能性があります。施工に不安がある場合は無理をせず、管理会社や施工業者に確認してください。

隙間テープで網戸と窓の間を塞ぐ方法

隙間テープは、網戸の縦枠側やクレセント付近など、動かない固定部に使うのが基本です。施工前にアルコールなどで油分やホコリを落としておくと、粘着力が安定し剥がれにくくなります。

厚みは防虫性だけで判断せず、貼ったあとに網戸や窓が無理なく閉まり切るかを必ず確認することが大切です。まずは薄めのタイプから試し、必要に応じて厚みを調整すると、開閉不良や貼り直しといった失敗を防ぎやすくなります。

網戸まわりの隙間対策として、貼るだけで使える防水タイプの隙間テープです。薄手で扱いやすく、窓や網戸の動きを妨げにくい点が特徴です。まずは手軽に試したい場合の選択肢として検討しやすい商品です。

下の隙間にモヘアが有効な理由

下レールは開閉時の摩擦が大きく、スポンジ系テープを使うと擦れて削れやすい場合があります。そこで相性が良いのがモヘアです。

モヘアは毛足が動きに合わせてしなやかに変形し、わずかな隙間を埋めつつも網戸の動きを妨げにくい特性があります。そのため、防虫性と操作性を両立しやすいのがメリットです。

ただし、長期間使用すると毛が寝て弾力が失われ、密着性が低下します。触ってスカスカした感触がある場合や、明らかに隙間が見える場合は、貼り替えを検討すると再侵入防止につながります。

下レールの隙間対策に使いやすいモヘアテープです。毛足が長く、網戸の動きに合わせてしなやかに密着するため、開閉を妨げにくいのが特徴です。摩耗しやすい下部の補助対策として検討しやすい商品です。

☆ パテを使う場所と使ってはいけない場所

パテは、サッシ周りの固定された隙間や、配管の貫通部など、基本的に動かない場所に使う材料です。しっかり充填すれば隙間を物理的に塞げるため、防虫や気密の補助として有効です。

ただし、網戸やガラス戸の可動部、レール部分、排水経路に使用すると、開閉不良や水たまりを招き、腐食やカビの原因になるおそれがあります。

施工前には必ずメーカーの使用範囲を確認し、判断に迷う場合は無理をせず、施工業者や専門家へ相談する方が安全です。

サッシまわりや固定された隙間の補修に使いやすいシリコン系シーラントです。防水性と柔軟性が高く、屋内外どちらにも対応します。動かない部分の隙間をしっかり塞ぎたい場合の選択肢として検討しやすい商品です。

☆ スプレーや毒餌の正しい使い方

薬剤は心強い反面、頼り切ると侵入口が残って再発しやすくなります。日本ペストコントロール協会も、予防としては清掃と隙間対策、そして屋外からの侵入防止を組み合わせる考え方を示しています(出典:日本ペストコントロール協会 同上)。

スプレーは「見つけた個体の処理」、毒餌は「出てくる個体を減らす仕組み作り」という役割分担が分かりやすいです。どちらも、住環境や家族構成で選び方が変わるため、製品表示と公式サイトの注意事項を確認してください。

今すぐ使える応急的な対策方法

今夜の不安を減らしたいなら、(1) 網戸と窓の重なりを正しくする、(2) レールを清掃して閉まりを改善する、(3) 出やすい場所に毒餌を置く、の順が現実的です。

スプレーは出たとき用として手の届く場所に置き、使用後は換気と拭き取りを徹底します。

燻煙剤など部屋全体に作用する製品は、火災報知器や家電、ペット対応など準備が必要です。説明書どおりに実施できない場合は、無理に使わない方が安全です。

見つけた個体を素早く処理したい場面で使いやすいゴキブリ用スプレーです。噴射力が強く、距離を保ったまま対応しやすい点が特徴です。常備用として備えておくと、いざという時の安心感につながります。

置くだけで使える設置型の毒餌タイプで、出やすい場所に配置しやすいのが特徴です。個体を見かけた後の補助対策として取り入れやすく、隙間対策と併用することで、精神的な不安を減らす一助になります。

補助対策に頼りすぎてはいけない理由

薬剤は時間が経てば効果が落ち、設置場所がズレると効きにくくなります。さらに、侵入口が開いたままだと、外から新たに入ってくる可能性が残ります。つまり、薬剤は結果の軽減であり、原因の除去ではありません。

だからこそ、隙間点検と物理対策を先に固め、薬剤は補助として使うと、精神的な負担も下がりやすいです。最終的な判断は、製品の公式説明や専門家の助言を踏まえて行ってください。

網戸とゴキブリに関するよくある疑問

最後に、相談が多い疑問を整理します。ゴキブリが出ると「家の欠陥では」と不安になる方も多いですが、実際には数ミリの隙間や窓・網戸の使い方のズレで起こるケースも少なくありません。

大阪市でも、網戸や建具の隙間から侵入する可能性がある点が示されています(出典:大阪市「ゴキブリについて」同上)。また、対策を講じても侵入リスクを完全にゼロにするのは難しい場合があります。

生活上、窓の開閉を避けられない以上、「リスクを下げる使い方」と「侵入口を減らす点検・施工」を組み合わせて考えることが現実的です。

- 網戸と窓の間に出るのは欠陥かどうか

- 新築住宅でも、建具には調整幅があり、使用状況や温度・湿度の影響でわずかなズレが出ることがあります。そのため、すぐに欠陥と決めつけず、隙間の位置や大きさ、部材の状態を確認することが大切です。浮いている箇所を把握し、写真を残しておくと相談がスムーズになります。鍵が閉まらない、明らかな歪みやレール変形がある場合は、安全や防犯の観点から、早めに施工業者や管理会社へ連絡してください。

- 集合住宅でも同じ問題が起きるか

- 集合住宅でも起こります。むしろ、共用部や配管スペース、外部廊下に面した換気口など、侵入経路が多様になる場合があります。網戸まわりは共通して点検対象ですが、窓や網戸の部品交換が「共用か専有か」で変わることもあるため、賃貸・分譲いずれも管理規約や管理会社の案内を確認してください。

- 家にゴキブリがいるサインは?

- 夜間に照明をつけた瞬間に壁沿いを素早く移動する、キッチンや洗面台下で黒いフンのような粒が見つかる、段ボールや家具裏に独特のにおいが残る、といった兆候は代表的なサインとされています。これらが複数当てはまる場合は、偶発的ではなく、すでに住み着いている可能性も考えられるため、早めの点検と対策が安心です。

- ゴキブリが一匹いたら他にもいる?

- 必ずしも複数いるとは限りませんが、ゴキブリは夜行性で人目を避けるため、見えている一匹は氷山の一角と感じる人が多いのも事実です。特に成虫が日中や明るい場所に出てきた場合、周辺に潜伏場所や侵入経路がある可能性が考えられます。一度見かけたら、隙間点検と清掃をセットで行うのが現実的です。

- ゴキブリを潰してはいけない理由は?

- ゴキブリを潰すと、体内の菌やアレルゲンが飛散するおそれがあり、衛生面で好ましくないとされています。また、卵を持っている場合、衝撃で卵鞘が残る可能性も指摘されています。処理する際は、殺虫剤や捕獲用具を使い、直接触れずに処分し、周辺を拭き取る方法が比較的安全とされています。

まとめ:網戸は右側なのにゴキブリ

どうでしたか?最後まで読んでいただき、ありがとうございます。網戸と窓の間にゴキブリが出ると、つい使い方や家そのものに原因があるのではと不安になりますよね。

ただ、記事を通してお伝えしてきたように、この問題は特別な家だけに起こるものではなく、構造や日常の行動、わずかな隙間が重なって生じることがほとんどです。

今回の内容を振り返ると、意識したいポイントは次の通りです。

- 網戸を右側にしていても隙間があれば侵入は起こる

- レールや戸車、モヘアの劣化は見落とされやすい

- 夜や換気時の半開き操作がきっかけになる場合がある

- 対策は薬剤よりも先に侵入口を減らすことが基本

すべてを一度に完璧にする必要はありません。まずは気になる箇所を一つ確認するだけでも、安心感は変わってきます。

家づくりを考えている方も、すでに住んでいる方も、今の住まいを知るきっかけとして役立ててもらえたらうれしいです。