この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

家づくりを進める中で、意外と後回しにされがちなのが物置選びです。

収納スペースを増やしたい、庭をすっきり見せたいと思って設置しても、サイズが合わなかったり、風や雨で傾いたりと、後から失敗や後悔につながるケースも少なくありません。

とくに、地盤や気候などの環境条件によって、選ぶべき構造や設置方法は大きく異なります。

ここでは、私たちのおすすめ物置、選び方、設置依頼のポイントを、わかりやすく解説します。外構や設置のプロに任せるべき理由や費用相場、設置環境ごとの注意点など、初心者でも理解できるよう丁寧にまとめました。

家を持っている人はもちろん、これから家づくりを考えている人にも役立つ内容です。あなたの目的や環境にぴったりの物置を見つけ、安心して長く使える空間をつくるためのヒントがここにあります。

- DIY設置で起きやすい失敗と、その原因を防ぐための実践的な対策

- プロ施工が選ばれる理由と、外構業者に依頼する際の判断基準

- 設置環境別に最適なおすすめ物置のタイプと選び方のコツ

- おすすめの物置と設置依頼を成功させるための費用相場と信頼できる業者選びのポイント

あなたの地域の優良業者だけを厳選紹介

DIYで物置を設置するのは、費用を抑えつつ自分の手で作り上げる達成感があり、多くの人が挑戦したくなる作業です。しかし、実際には地面の水平やアンカーの固定、排水の調整など、想像以上に繊細な技術が求められます。

ちょっとしたズレが数年後の傾きや扉の歪み、雨漏りにつながることも珍しくありません。

ここでは、DIYで後悔しないために押さえておきたい注意点や、ありがちな失敗例、そしてトラブルを未然に防ぐための施工のコツを詳しく紹介します。

これから自分で設置に挑む方も、プロに依頼するか悩んでいる方も、安心して判断できる知識を身につけていきましょう。

小型の物置でも、実際の作業は想像以上に工程が多く、正確さが求められます。

水平出し、基礎ブロックの高さ調整、アンカー固定、扉・戸車の調整、雨仕舞いの処理など、どれか一つでも甘いと、扉の噛み合わせ不良やがたつき、雨水の浸入といった不具合につながります。

見た目の歪みはもちろん、荷重の偏りや風の力を受けやすくなるため、耐久性にも影響が及びます。

プロ施工が選ばれる背景には、現地条件の見立て精度があります。土の含水状態、既存の勾配、隣地との高低差、搬入動線、屋根の落水方向などを短時間で把握し、基礎形状や固定方式を現場ごとに最適化します。

例えば、日陰で湿りがちな北側や、元が芝生・畑だった場所は沈下リスクが上がるため、ブロックだけでなく転圧や土間コンクリートを併用する判断が必要になります。

こうした判断の積み重ねが、設置後数年の安定性を左右します。

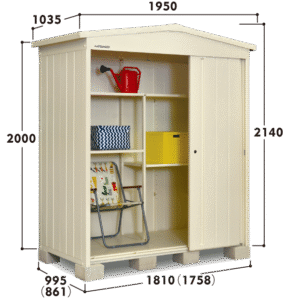

さらに、寸法の読み違いを避けるノウハウも評価されています。カタログの土台寸法だけで判断すると、実物の屋根寸法が外壁や塀に干渉することがあります。

組立・メンテナンスの作業帯として前後左右に10〜20cmのクリアランスを確保する設計が、長く快適に使うための前提になります。

あわせて、床面の通気と防錆のために基礎ブロックで5〜10cmほどのかさ上げを行う計画が、湿気による劣化の抑制につながります。

以上の点を踏まえると、費用だけで選ばず、条件の厳しい敷地や中型以上のサイズではプロ施工を検討する価値が明確になります。

| 比較観点 | DIY設置 | プロ施工 |

|---|---|---|

| 水平・歪み管理 | 水準器と感覚に依存。微調整が難航しやすい | レーザーや経験値で短時間に精度を確保 |

| 基礎の選定 | 既成ブロック中心になりがち | 転圧・土間コン・ブロックを条件に合わせて使い分け |

| 固定・耐風 | アンカー本数や位置が不足しがち | 風向・地盤に応じて仕様を最適化 |

| スケジュール | 週末2日以上かかることも | 半日〜1日で完了するケースが多い |

| 保守・保証 | 自己対応 | 施工保証・アフター点検に対応 |

最も目立つのは、固定と水平に関わるエラーです。強風時に揺れが大きくなったり、扉の戸車がレールから外れやすくなるといった症状は、いずれも初期の施工に原因が潜んでいます。

ここでは代表的な三つの失敗と、その回避策を整理します。

まず、アンカー不足です。土やアスファルト、コンクリートなど基礎の材質で適したアンカーが異なり、本数と配置で保持力が大きく変わります。

底板の補強リブに沿って左右対称に固定するのが基本で、四隅のみで済ませると、ねじれ方向の力に弱くなります。土間コンクリートでは下穴径・穿孔深さ・清掃の三拍子が揃って初めてメーカー仕様の引抜き強度に近づきます。

要するに、アンカーは数量だけでなく種類と下地の作り込みまでがセットです。

次に、基礎の傾きです。ブロックの高さが均一に見えても、中央と四隅で沈み方が違うと床が舟形になり、扉の建て付けが追従しません。

砕石を敷いて転圧し、ブロックの下面にモルタルまたは敷き砂で微調整を行うと、荷重を面で受けられるようになります。

水平器だけでなく、対角寸法を測るスケール確認や、床パネル仮置きでの撓みチェックを組み込むと精度が上がります。

小型物置ならアジャスター脚のモデルを選ぶと、沈下が起きても本体を解体せずに水平を整えやすくなります。

最後に、排水処理ミスです。屋根勾配の向きと雨どいの有無を考慮せず外壁際に寄せると、外壁や基礎に水が回り、湿気の温床になります。

前流れ屋根のモデルでは、扉の前に水が集まらないよう、前面に水の逃げ場を作る必要があります。暗渠や砕石、透水性舗装などで雨水が滞留しないルートをつくれば、庫内湿度の上昇も抑えられます。

加えて、設置直後は大雨の際の水の動きを一度観察して、必要に応じて砂利敷きの厚みや勾配を微修正すると安心です。

| 失敗事例 | 典型的な症状 | 主要因 | 実践的な対策 |

|---|---|---|---|

| アンカー不足・不適合 | 強風で揺れる、据え付け位置がズレる | 本数不足、下穴不良、アンカー種別ミスマッチ | 下地材ごとの適合アンカーを選定し、対称配置と所定深さで固定 |

| 基礎の傾き・沈下 | 扉が重い、隙間ができる、戸車が外れる | 転圧不足、ブロック高さ不均一 | 砕石転圧→敷き砂・モルタルで面調整→対角実測で直角・水平確認 |

| 排水処理ミス | 庫内湿気、床の錆、周辺ぬかるみ | 屋根勾配の読み違い、逃げ場不足 | 屋根流下方向を外壁から離す、透水層と勾配で排水路を設計 |

| 下地 | 主なアンカー種別 | 穿孔のポイント | 留意点 |

|---|---|---|---|

| コンクリート | オールアンカー、ケミカルアンカー | ハンマードリルで所定径・深さ、粉塵除去 | 縁からの離隔を確保し、クラックを避ける |

| アスファルト | 打込み式スパイク、ロングアンカー | 事前に下層の砕石まで到達させる | 夏季は軟化するため本数と長さを増やす |

| 土・砕石 | 直打ち杭、スクリューアンカー | 地耐力が足りない場合は捨てコンを併用 | 風の抜ける場所では対角方向で追加固定 |

以上の点を踏まえると、DIYでは固定・水平・排水の三点を最初に決め切ることが、後悔を避ける近道だとわかります。

設置位置の判断は、快適性だけでなく法的・近隣リスクの回避にも直結します。隣地境界からの離隔、雨水の落とし先、既存マス・配管の位置、建物外壁との距離を、図面と実測の両方で確認してから配置を決めます。

屋根の張り出し寸法は土台寸法より大きく、組立・点検の作業帯として前後左右に10〜20cmの余裕を設けておくと、後のメンテナンスも容易です。

境界配慮の観点では、屋根勾配が隣地側へ向かないようにする配置が有効です。雨水が越境して排水トラブルになると、設置後の位置変更は大きな負担になります。

屋根が前流れのモデルなら、前面の地面に透水性を持たせ、扉前が水浸しにならないよう微勾配を設けます。背面が外壁に近い場合は、通気と点検のためのスキマを確保し、苔や結露の発生を抑えましょう。

設備位置への配慮も欠かせません。雨水マスや汚水マスの上への設置は、点検・清掃時に支障が出ます。室外機や給湯器の直前は、熱・湿気・排気の影響で劣化や汚れが進みやすく、推奨されません。

暗渠や側溝が近い敷地では、雨天時の表流水の動きを実地で確認し、物置周りの地盤を局所的にかさ上げして水の通り道を塞がないように設計すると安心です。

| 確認項目 | 目安・基準 | 判断ポイント |

|---|---|---|

| 境界からの離隔 | 50cm以上を目安 | 屋根張り出しと作業帯も含めて確保 |

| 排水方向 | 隣地・外壁に向けない | 屋根勾配の向きと地盤勾配を一致させる |

| 作業・点検スペース | 周囲10〜20cm | 扉前はさらに広めに計画 |

| 地中インフラ | マス・配管を避ける | 将来のメンテに備え上に置かない |

| 下地の性状 | 乾燥・転圧の可否 | 湿地や元芝生は土間コンも検討 |

これらのことから、設置前の位置、流れ、余白を見える化することが、境界・排水トラブルを遠ざけ、長く清潔に使うための鍵となります。

物置の設置をプロの外構業者に依頼する人が増えています。自分で設置するよりも費用はかかりますが、その分、仕上がりや耐久性、安全性に大きな差が生まれます。

地盤の整備や水平調整、固定アンカーの施工など、経験と専門知識が求められる工程を確実に仕上げるのがプロの強みです。

また、プロならではの美しい仕上がりや、アフター保証の安心感も魅力のひとつです。

ここでは、外構業者に依頼することで得られる安心感や、費用の相場、実際に依頼した人のリアルな声を通じて、プロ施工の価値を詳しく解説していきます。

物置の設置は一見シンプルに見えますが、実際には地盤の状態や風向き、排水計画など、多くの要素が仕上がりを左右します。

プロの外構業者は、施工前の調査段階から綿密に環境を確認し、どのような基礎が最も安定するかを判断します。地盤が柔らかければ砕石をしっかりと転圧し、硬ければその上にブロックを水平に配置して荷重を分散させます。

これにより、物置全体がしっかりと安定し、時間が経っても傾きにくい構造を実現できます。

また、プロは風の影響や雨水の流れを考慮して設置位置を調整します。特に風の通り道になる場所では、耐風アンカーの位置や本数を微調整し、強風でも揺れにくい設計を行います。

アンカーの種類や長さも地面の素材によって変え、コンクリートならケミカルアンカー、土ならスクリュータイプなど、最適な固定方法を選びます。これにより、転倒リスクを大幅に軽減できます。

さらに、排水処理の設計も見逃せません。屋根からの雨水が外壁や通路に流れ込まないよう、勾配を細かく調整します。排水経路をあらかじめ整えることで、長期的に地盤沈下や腐食を防ぎ、安心して使い続けられる環境を作ります。

水平精度についても、レーザー測定器を使って1ミリ単位で微調整を行い、見た目の美しさと実用性を両立させます。

| 項目 | DIY | プロ施工 |

|---|---|---|

| 水平出し | 簡易水平器で目視確認 | レーザー測定で精密調整 |

| 固定 | 汎用アンカーを使用 | 下地に合わせた最適アンカーを使用 |

| 排水 | 勾配を考慮せず設置 | 水流を計算し滞留を防止 |

こうした丁寧な工程が、最終的な耐久性と安心感につながります。とくに日本は台風や豪雨の多い地域のため、設置時のわずかな傾きや固定不足が、後々のトラブルを引き起こすことがあります。

プロの施工は、こうしたリスクを根本から防ぐ技術と経験に裏打ちされているのです。(出典:気象庁 台風や強風に関する用語解説・統計資料 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/ )

プロ施工というと高額なイメージを持つ方も多いですが、実際にはコストパフォーマンスが高く、長期的に見るとDIYより経済的になるケースも少なくありません。

特に、設置後の修正や再施工のリスクを減らせる点が大きな利点です。最近では、ネット上で複数業者の見積もりを簡単に比較できるため、相場を把握しやすくなっています。

一般的な相場は次の通りです。小型の物置では短時間で作業が完了するため費用を抑えやすく、中型・大型になるほど、基礎工事やアンカー固定の手間が増えるためコストが上がります。

ただし、耐久性を重視した丁寧な施工は、長期的に見れば修繕費を抑える結果につながります。

| タイプ | 典型的な作業 | 施工費の目安 |

|---|---|---|

| 小型 (間口2m未満) | ブロック基礎、組立、簡易アンカー | 約2.5万〜4万円 |

| 中型 (間口2〜3m) | 砕石転圧、ブロック調整、アンカー増し | 約4万〜7万円 |

| 大型 (間口3m超) | 土間コンクリート、重アンカー施工 | 約7万〜12万円 |

施工費を抑えるコツは、事前準備にあります。

設置予定場所を片付けておく、周囲の障害物を移動させておく、電源や水道の位置を明確にしておくなど、現場作業をスムーズに進めるための下準備を整えることで、追加費用を防ぐことができます。

また、工事時期を繁忙期(春・秋)から少しずらすと、割安な見積もりを提示されることもあります。

このように、プロへの依頼は単に作業代を支払うのではなく、確実性・安全性・長期的なコスト削減を買うという考え方が近いでしょう。適切な業者選びと事前準備を行うことで、費用以上の価値を実感できるはずです。

プロに依頼した人が口をそろえて挙げるのは、完成後の「安心感」と「見た目の美しさ」です。物置の開閉が軽くなり、雨水の跳ね返りがなくなった、風の強い日も安定しているなど、日々の使いやすさに違いが表れます。

また、住宅や庭との調和を意識した配置がなされることで、全体の景観が整い、生活空間としての満足度も高まります。

さらに、プロの中には、照明や通気を考慮した設計を提案してくれる業者もあります。

たとえば、夜間の安全を高めるセンサーライトの設置や、湿気がこもりにくい通気経路の確保など、単なる「置くだけ」の施工ではなく、住まいの快適性を向上させる工夫が加えられます。

こうした提案型の施工は、DIYではなかなか実現できません。

口コミでも多く見られるのが、アフターサポートの充実です。設置後に扉の調整や排水の点検を行ってくれる業者もあり、万が一の不具合にも迅速に対応してくれます。

こうした対応が、利用者の安心と信頼につながっています。長く快適に使える物置を求めるなら、施工後まで見据えたプロのサポート体制は大きな魅力です。

また、設置の正確さにより、経年変化が穏やかで長く美観を維持できるという声もあります。

塗装の剥がれや歪みが少なく、耐久性にも優れているため、トータルで見ればコストパフォーマンスが高いと感じる人が多いようです。以上の点を踏まえると、プロ施工の価値は、仕上がりの美しさとともに、暮らしの質を高める投資だと言えます。

物置を選ぶとき、デザインや価格だけで決めてしまうと、設置後に「思っていた使い方ができない」「環境に合わず劣化が早い」といった後悔につながることがあります。

用途や置く場所の条件を意識して選ぶことで、長く快適に使える理想の物置を見つけることができます。

ここでは、目的別に最適な物置のタイプを紹介し、さらに設置する環境ごとに注意すべきポイントを詳しく解説します。

収納量や強度、見た目のバランスを踏まえながら、あなたの暮らしにぴったりの一台を選ぶヒントをお伝えしていきます。

物置を選ぶときに迷う原因は、目的の明確化が足りないことにあります。どんな用途で使いたいのか、設置する環境はどうか、見た目や耐久性をどこまで求めるか。

これらを整理することで、理想の一台が自然と絞られていきます。見た目を優先する人もいれば、頑丈さを重視する人、あるいはコストを抑えたい人もいます。

ここでは目的別に代表的な5タイプを紹介し、それぞれの特徴と選び方を詳しく解説します。

強度を最重視するなら、構造そのものに注目しましょう。イナバやタクボのスチール製物置は、板厚が厚くフレーム補強がしっかりしているため、地震や台風などの外的要因にも耐えやすい設計です。

特に耐風圧性能が高く、沿岸部や強風地域でも安定感があります。屋根の積雪耐荷重が明記されているモデルを選べば、雪国でも安心して使用できます。

スチールは熱膨張による歪みが少なく、長年経っても扉の開閉がスムーズに保たれる点も魅力です。耐用年数を考えれば、初期投資がやや高くても長期的にはコスパの良い選択になります。

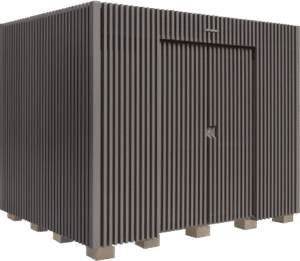

デザイン重視派に人気なのがマツモト物置です。無駄のない直線的なフォルムと落ち着いたカラーリングは、現代的な住宅外観に自然に溶け込みます。

屋根の傾斜角や扉の目地処理など、細部にまで配慮が行き届いており、実際の存在感が非常に上品です。また、外壁材の質感や色調が住宅建材と相性が良いため、建物全体に統一感を与えます。

収納としての実用性だけでなく、外構デザインの一部として選ぶ人も多く、見た目にこだわる方に特におすすめです。

コストを抑えたい人にとって、コストコの樹脂製物置は頼もしい存在です。価格は抑えめでも耐久性は十分で、樹脂素材のためサビや腐食の心配がほとんどありません。

パネル構造で組み立てが簡単なので、DIY初心者でも短時間で設置できます。さらに、軽量ながらも内部の補強設計がしっかりしており、安定感のある使い心地です。

特に湿気や塩害に強いため、海沿いや多湿地域での設置に適しています。コストパフォーマンスに優れた実用モデルといえるでしょう。

収納力を最大限に発揮するためには、入れる物のサイズを正確に把握することが大切です。タイヤや工具、自転車などの用途別に適した形状や開口部を選ぶことで、使い勝手が大きく変わります。

タイヤ収納なら、奥行きのある棚付きタイプが便利です。工具収納の場合は、仕切り棚を細かく調整できるモデルを選ぶと効率的です。

自転車収納では、スロープ付きで出し入れがしやすいタイプが重宝します。こうした使い方を想定した設計は、毎日の動作を快適にしてくれます。

忙しい方や手入れを避けたい方には、メンテナンス不要の樹脂タイプが理想的です。表面の防汚加工により、雨水で汚れが流れ落ちやすく、定期的な清掃もほとんど必要ありません。

紫外線による色あせが少なく、耐寒性にも優れているため、四季を通して安心して使用できます。素材が軽量なため、設置場所の変更も比較的容易です。

屋外環境での長期使用を前提に設計されており、長く美しい外観を保ちながら快適に使い続けられます。

| タイプ/視点 | 耐久・耐荷重 | デザイン調和 | メンテの手軽さ | 価格感 | 向いている環境 |

|---|---|---|---|---|---|

| 強度派 (スチール) | 高い | 中 | 中 | 中〜高 | 風が強い・積雪が多い地域 |

| デザイン派 | 中 | 高い | 中 | 中〜高 | 景観重視の住宅街 |

| コスパ派 (樹脂) | 中 | 中 | 高い | 低〜中 | 多湿・沿岸部 |

| 収納派 (大開口) | 中 | 中 | 中 | 中 | 広い庭・ガレージ併用 |

| メンテ不要派 (樹脂上位) | 中 | 中 | 高い | 中 | 手入れ時間を減らしたい家庭 |

地域の環境に適した物置を選ぶことは、耐久性と使いやすさを大きく左右します。風や雪、湿気や温度差といった自然条件に合わせて設計されたモデルを選ぶことで、長く安心して使い続けられます。

ここでは、設置環境ごとに押さえておきたいポイントをまとめました。

風が強い地域では、まず固定方法が安全性を決めます。地面がコンクリートの場合はケミカルアンカーを使用し、しっかりと基礎と一体化させます。

土の地盤なら、スクリューアンカーやコンクリートベースを併用して沈み込みを防止します。また、物置の配置も重要で、建物の陰やフェンス裏など、風を受けにくい場所を選ぶと安定します。

耐風試験をクリアしたモデルを選ぶことで、暴風時も安心して使用できます。(出典:気象庁 台風や強風に関する資料 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/)

積雪の多い地域では、屋根の傾斜と構造強度が重要です。積雪荷重に耐えられるモデルを選ぶと、屋根の変形や扉の歪みを防げます。

傾斜屋根タイプは雪が自然に滑り落ちやすく、除雪の手間も軽減できます。特に梁の太さや支柱の配置に注目し、積雪対応の明記があるかを確認すると安心です。

冬季に結露が発生しやすいため、通気性のある構造を選ぶのもポイントです。

潮風の影響を受けやすい沿岸部では、金属部分の防錆性が寿命を左右します。防錆塗装や溶融亜鉛めっき仕上げのモデルを選ぶと、腐食の進行を抑えられます。

樹脂タイプならサビの心配が少なく、清掃も容易です。設置場所を地面から少し高くして通気を確保することで、湿気の滞留を防げます。湿気対策を徹底することで、見た目も機能も長く維持できます。

狭いスペースでは、扉の形式と開閉動線が使い勝手を左右します。スライド式なら前方の空間を取らず、通路や壁際でも開け閉めがしやすいです。

片開きや観音開きタイプは開口が広く、出し入れがスムーズです。周囲の通路や自転車の動線を考慮し、扉の向きを決めると後悔がありません。

高さ方向の空間を活用すれば、狭くても十分な収納力を確保できます。

温度変化の激しい地域では、庫内の湿度管理が欠かせません。通気口やスリットを備えたモデルは、空気の流れを作り、結露を防ぎます。

夏場の日差しが強い場合は、遮熱性のある屋根材や断熱パネル付きモデルを選ぶと、庫内温度を安定させられます。収納する物が電子機器や樹脂製品の場合は、特に断熱性を重視するのがおすすめです。

地盤の柔らかい場所では、基礎工事の精度が安全性を大きく左右します。砕石を敷いてしっかり転圧し、水平を確認しながらブロックを設置することで、沈下や傾きを防げます。

傾斜地では、土間コンクリートを打設して水平面を作り、アンカーで確実に固定することが大切です。これらの施工は専門技術を要するため、外構業者に依頼することで安心して長く使用できます。

どんなに優れた製品でも、設置が不十分だと性能を発揮できません。

地盤の水平を保ち、適切な固定と排水を行うことで、扉の開閉が軽く、見た目も美しく維持できます。施工直後だけでなく、数年後の安定性も考慮することが大切です。

信頼できる業者に施工を任せれば、安心して長く使える物置になります。

費用だけで判断せず、施工精度やアフター対応まで考えた業者選びが理想です。そんなときに頼れるのが、外構・エクステリアパートナーズ。

地域の優良外構業者を無料で紹介してくれるサービスで、最大3社の見積もりを比較しながら、最適な依頼先を見つけられます。

日程調整やお断り代行まで任せられるので、初めての設置依頼でも安心です。

利用はすべて無料。まずは気軽に比較から

物置は、単なる収納スペースではなく、暮らしを整えるための大切な一部です。長く安心して使える物置を選ぶには、デザインや容量以上に、設置の精度や施工環境が大きく影響します。

どれほど高性能な製品であっても、基礎や固定が甘ければ、数年で歪みや雨漏りが生じてしまうこともあります。

ここでは、プロに依頼するメリットと、信頼できる業者を選ぶためのポイントを詳しく紹介します。

物置の性能を最大限に引き出すのは、施工の「精度」です。地盤の状態を確認し、水平をしっかりと出すことは、見た目の美しさだけでなく、耐久性や安全性にも直結します。

特に最近の物置は、扉の開閉部分やフレームの接合部が非常に繊細に設計されており、1センチのズレでも扉の閉まりに違和感が出ることがあります。

プロは施工前に地盤の硬さや水はけをチェックし、最も安定した位置を選びます。

基礎づくりでは、砕石を敷いて転圧し、水平を保った上でコンクリートブロックを配置します。この工程を省略すると、地面の沈下によって物置が傾いたり、ドアの開閉が重くなることがあります。

さらにプロは、風の通り道や雨の流れを考慮して設置角度を微調整します。これにより、強風時の転倒リスクを減らし、雨水が溜まらない構造を作ることができます。

また、固定方法にも専門知識が必要です。土の地面ではアンカーをスクリュー式にするか、コンクリート基礎にするかを選択し、風の強い地域では補強金具を追加します。

特に沿岸部などの強風地域では、台風対策としてアンカーの深さや本数が重要になります。(出典:気象庁 台風に関する基礎知識 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/)

仕上げの美しさもプロの仕事の魅力です。基礎の目地や水勾配を整え、排水の流れまで考慮した施工を行うことで、長年にわたって美観と機能性を両立できます。

DIYでは難しい部分ですが、プロの施工なら住宅全体の外観にも調和し、安心して長く使える「完成度の高い」物置になります。

外構工事の専門業者に依頼する最大の利点は、スピードと完成度の高さです。経験豊富な職人は、地盤の状態や敷地条件に応じて最適な施工手順を即座に判断し、効率的に工事を進めます。

たとえば、朝に基礎工事を行い、午後には組み立てと仕上げまで完了することも珍しくありません。

また、見た目の美しさもプロの仕上げならではです。物置と住宅外構のバランスを取りながら、導線や排水経路を意識して配置してくれるため、日常の使い勝手が格段に良くなります。

保証付きの施工であれば、万が一の不具合にも迅速に対応してもらえるため、安心して依頼できます。

物置設置を成功させるためには、業者選びが最も重要なステップです。信頼できる業者を見つけるためには、「実績」「口コミ」「保証」の3つを確認することがポイントです。

まず、実績が豊富な業者は、地盤条件や製品特性を熟知しています。過去の施工写真を見せてもらい、基礎やアンカー固定の方法、排水処理の仕上がりをチェックしておくと良いでしょう。

口コミでは、工期の正確さや説明の丁寧さ、対応スピードなどが参考になります。

特に「見積もりと請求額が一致していた」「追加費用が発生しなかった」といった声がある業者は、信頼性が高いと考えられます。

保証内容も見逃せません。施工後の不具合や扉の調整、基礎の沈み込みへの対応など、どの範囲まで保証されているかを明確に確認しておくと安心です。

保証が明文化されている業者ほど、品質に責任を持っている証拠といえます。

さらに、見積書の明細もチェックポイントです。以下のような構成になっている見積もりは、誠実な業者であることが多いです。

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 基礎工事 | 砕石・転圧・ブロック設置 | 地盤に応じて仕様変更あり |

| 固定工事 | アンカー種別・本数の明記 | 強風地域では補強必須 |

| 仕上げ・清掃 | 水勾配調整・清掃・残土処理 | 最終確認含む |

こうした透明性のある見積りなら、後から予期せぬ追加費用が発生する心配も減り、安心して任せられます。

最近では、複数の外構業者に一括で見積りを依頼できるサイトが増えています。一括見積もりを活用すれば、希望条件を入力するだけで、地域の施工業者から具体的なプランが届きます。

価格帯や保証内容を横並びで比較できるため、相場を把握しながら納得のいく選択が可能です。

さらに、一括見積もりは価格だけでなく、施工品質を見極める指標にもなります。同じ仕様でも、地盤処理やアンカー施工の手間をどう評価しているかで、業者の技術レベルが見えてきます。

施工写真や担当者の対応スピードも比較材料になるため、実際に依頼する前に十分な判断ができます。

見積もり依頼の際は、設置予定地の寸法や搬入経路の幅、収納する物のサイズを伝えることで、より正確な提案を受けられます。

一括見積もりを上手に活用すれば、費用を抑えながらも安心して任せられる業者に出会える可能性が高まります。

以上を踏まえると、物置選びの最終ステップは「設置業者の選定」であり、ここを慎重に進めることで、物置本来の性能と美しさを長く保つことができると言えます。

費用だけで判断せず、施工精度やアフター対応まで考えた業者選びが理想です。そんなときに頼れるのが、外構・エクステリアパートナーズ。

地域の優良外構業者を最大3社まで無料で紹介してくれるサービスで、費用や対応、施工品質を比較しながら、安心して依頼先を選べます。

日程調整やお断りの代行も任せられるため、初めての設置依頼でもスムーズです。

あなたの地域の優良業者だけを厳選紹介