この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

こんにちは。ここから家づくりの、「ここから」です。

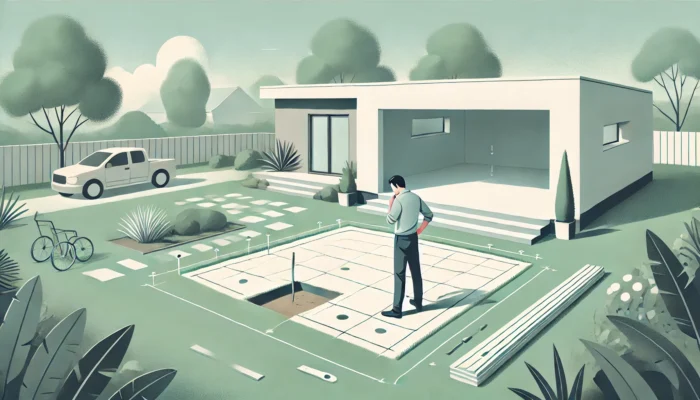

敷地が限られていると、カーポートをどこまで寄せられるのか、基礎をどこまで詰められるのかで迷う場面が必ず出てきます。

とくにギリギリ配置を考えるときは、隣の家との境界線、前面の道路、そして屋根の高さまで一度に気になってしまい、「これで本当に大丈夫なのだろうか」と心配になる方も多いと思います。

見た目は収まりそうでも、雨水の落ち方や将来のメンテナンス、役所のルールが頭をよぎり、決断に踏み切れない気持ちもよく分かります。

ここでは、そうした不安をそのまま抱え込むのではなく、判断しやすい形に整理していきます。

法律の考え方、メーカーが示す設計前提、そして施工現場で守られている実務基準という三つの視点を重ねながら、カーポートの配置をどう考えるべきかを丁寧に解説します。

あわせて、排水や基礎のひび割れ、セットバック、電線との干渉など、後から後悔しやすいポイントも具体的に取り上げています。

読み進めていただくことで、あなたの敷地条件に照らして「どこまで寄せられるか」「どこに余裕を持たせるべきか」が自然と見えてくるはずです。

最終的には、無理に攻めるか安全側に寄せるかを、自分の判断軸で選べる状態を目指しています。迷いを抱えたまま進めるのではなく、納得したうえで一歩を踏み出せるよう、一緒に整理していきましょう。

- カーポート基礎をギリギリに寄せられる判断基準

- 敷地・道路・境界線ごとの安全な距離の考え方

- 排水・基礎ひび・高さトラブルの防ぎ方

- 設計から役所確認までの進め方の流れ

※本記事はメーカー公式情報や公的資料、一般的事例を参照し、私が独自に編集・構成しています。口コミや体験談は個人差があり、あくまで参考としてお読みください。最終判断は必ず専門家にご確認ください。

カーポートの基礎ギリギリに関するルール

敷地に余白が少ないと、カーポートをできるだけ境界に寄せたいと考える方が自然と増えていきます。とはいえ、ギリギリ設置は数センチ単位の判断が法規、近隣関係、将来のメンテナンス性にじわっと影響する世界です。

ここでは、なぜ検索されるのかという背景をやさしく整理したうえで、民法・建築基準法というルールと、メーカー推奨・施工実務という現場の知恵を重ね合わせて前提をまとめます。

読者のあなたが自宅条件でできるかどうかを落ち着いて判断できるよう、誤解しやすいポイントを先回りして説明します。

検索される理由と背景

「カーポート 基礎 ギリギリ」で検索する人は、単に寸法を知りたいだけでなく、失敗したくない気持ちが強い傾向があります。

敷地条件は変えられない一方で、カーポートは大きく目立つ設備です。やり直しが難しいからこそ、事前に情報を集めて判断の軸を作ろうとするわけですね。

狭小地の増加

分譲地の細分化や都市部の土地価格の高騰により、敷地が小さく、駐車スペースに余裕がない住宅は年々増えています。

玄関までの動線、物置スペース、自転車置き場、植栽エリアなどを同時に確保しようとすると、どうしてもカーポートの柱位置や基礎位置が境界線に近づきがちです。

限られた敷地を最大限に活かしたいという現実的な理由から、「基礎ギリギリ」の配置を選ばざるを得ないケースが構造的に増えているのが実情です。

トラブル不安

境界付近は、雨水の落ち先、落雪の方向、屋根の影、柱の圧迫感などが重なり、法的に問題がなくても隣地の不満が生じやすい場所です。

加えて、数センチの施工誤差で屋根先や雨樋が越境すると「話が違う」という感情が先に立ち、関係が一気にこじれます。だからこそ、着工前にルール整理・境界確認・寸法共有の手順を踏むことが、後々の紛争を防ぐ実務的な保険になります。

コスト制約

敷地に余白がない場合、柱位置の移動、特注部材、既設土間の切断・復旧、埋設物の保護などが次々に派生し、見積総額が読みにくくなります。

とくに予算が限られるほど「標準工事に収めたい」思いが強まり、寸法を詰めたギリギリ配置に傾きがちです。しかし短期的な節約が、基礎補強や排水手直しなど将来コストを招くこともあります。

基礎の基本ルールと離隔距離

カーポートの「ギリギリ」を考えるときは、(1)法律、(2)メーカー推奨、(3)施工実務の三段階で整理すると迷いが減ります。

法律で即アウトになるケースは避け、メーカー推奨は性能保証や耐久性の前提として扱い、最後に現場で守れる寸法かを確認する流れです。なお運用は自治体で差があるため、最終判断は役所へ相談するのが安全です。

法律とメーカー条件についてみていきましょう

建築基準と民法ルール

境界距離の出発点は民法234条のいわゆる「50cmルール」で、建物築造時は隣地から一定の離隔を求めています(出典:e-Gov法令検索「民法 第234条」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 )。

ただしカーポートは建築物扱いが地域・構造・基礎の恒久性で変わるため、数値だけで判断できません。

実務では屋根端・雨樋端まで含め境界から30〜50cm、できれば50〜70cmを安全側の目安とし、道路はセットバックを優先、建物・塀とは20〜40cmの作業余地を取ります。

条件で変動するため、最終は条例運用を含め建築指導課に事前確認してください。

メーカー推奨寸法

メーカーは、耐風圧・耐積雪・部材の伸縮・排水計画に加え、安全率や施工誤差、経年劣化まで見込んだうえで、柱間、基礎寸法、アンカー位置、鉄筋量、かぶり厚を体系的に定めています。

推奨寸法は単なる目安ではなく、強度検証や保証条件の前提であり、縮めると耐風性能の低下や部材破損、保証対象外となるリスクが高まります。

とくにアルミ屋根など高意匠タイプは部材精度が高く、基礎の寸法・水平精度・締固め品質がそのまま性能に影響します。そのため、ギリギリ配置でも推奨を守ることが安全性と長寿命化の土台になります。

施工業者の実務基準

現場では、掘削機や型枠を入れる作業スペースに加え、作業員の足場、土留め板の設置幅、コンクリートを均一に締め固めるためのバイブレータ挿入角度の余裕まで確保する必要があります。

境界に寄せすぎると型枠が組めず土留めが崩れやすく、かぶり厚不足やジャンカが生じて品質低下が起こりやすいです。図面上は成立していても、実施工で安全に作れる寸法かを業者と具体数値で擦り合わせることが鍵になります。

基礎寸法や離隔距離の考え方を押さえたうえで各メーカーの設計思想を比べると、ルールに沿った安心できる商品選びがしやすくなるため、こちらの記事を参考にしてみてください。

カーポートを敷地ギリギリに建てる注意点

敷地内に収めているつもりでも、ギリギリ設置は「完成後の困りごと」が残りやすいです。

雨の流れ、基礎のひび、点検のしにくさは、設置直後には見えにくいのが厄介な点。ここでは、起こりやすい問題を仕組みから理解し、設計段階で潰す考え方をまとめます。

排水トラブル

屋根の投影面積が境界に近いほど、雨樋の位置と排水方向の設計はよりシビアになります。

とくに集中豪雨時は一気に水量が増えるため、雨水が隣地側へ落ちると落下音、泥はね、土の流出、植栽の傷みなどが起きやすく、感情トラブルにも発展しがちです。

対策の基本は、雨樋を敷地内側に振ること、排水を自地内の桝や側溝へ確実に導くこと、そして土間勾配を現地で実測確認することの三点です。

土間勾配は完成後の是正が高額になりやすいため、基礎着工前に排水経路を図面化して共有しておくと手戻りを防げます。

基礎クラック

基礎のひび割れは、乾燥収縮だけでなく、地盤の沈下差、コンクリートの締固め不足、かぶり厚不足、打設時の水量過多、養生不足など複合要因で起きます。

境界際は掘削が浅くなりやすく、型枠を省いたり残土処分を嫌って規定より小さく作る手抜きも起きがちで、表面クラックから鉄筋腐食が進みやすくなります。

そのため、メーカー標準よりひと回り大きい基礎、配筋の増し打ち、十分なかぶり厚の確保に加え、地盤が弱い場合は鋼管杭+グラウト、砕石置換や転圧といった補強を組み合わせると長期安定につながり、施工写真の保存も有効です。

将来メンテナンス

基礎が塀や建物に近いと、塗装・シーリング・照明配線の点検や部分補修が物理的にできなくなるケースが出てきます。

雨樋の掃除も同様で、落ち葉が溜まりやすい環境だと脚立を立てる場所すらなく、放置→詰まり→漏水という悪循環に陥りやすいです。

今は問題が見えなくても、5~10年後に部材交換や補修が必要になったとき、「人が入れない配置」だと足場設置や一部撤去が必要になり工事費が大きく跳ね上がることがあります。

点検口・作業動線・脚立スペースまで含め、将来の作業者が安全に入れる余白を設計条件に組み込んでください。

カーポートを道路ギリギリに設置できるか

道路側は、隣地よりも「公のルール」の影響が強い領域です。

特にセットバックの有無、道路斜線による高さ制限、道路境界からの後退の扱いで、計画が一気に変わることがあります。ここは自己判断が危険なので、役所確認の要否まで含めて整理しておきます。

セットバック確認

前面道路が建築基準法上の道路かどうか、また幅員が基準を満たしているかで、セットバック(道路後退)が必要になる場合があります。

セットバックが生じると、登記上の敷地面積は変わらなくても、実際に建物やカーポートを配置できる「有効奥行き」が削られ、柱位置や屋根寸法が思ったより入らない事態が起きがちです。とくに駐車スペースが奥行ギリギリの敷地では、数十センチの後退が計画全体を左右します。

購入前の土地であれば、重要事項説明だけに頼らず、自治体の道路台帳や建築指導課で道路種別・幅員・後退線を具体的に確認しておくと、設計の手戻りを大きく減らせます。

道路斜線の影響

道路斜線は、道路境界線からの水平距離に応じて建物や工作物の高さを段階的に制限する仕組みで、用途地域や道路種別ごとに勾配(斜線勾配)や起点の扱いが異なります。

カーポートは屋根と柱を持つ構造物のため、地域や設置位置、屋根形状によっては斜線の検討対象となり得ます。

とくに屋根を高くしたい場合や、柱を道路側へ寄せたい場合ほど斜線に接触しやすく、屋根先端や梁下端の算定高さが問題になることがあります。さらに、敷地の地盤面(GL)の取り方や前面道路の勾配も影響します。

ロング柱・ハイロング柱を採用する前に、斜線の適用範囲、近隣建物の高さ実態、電線位置を重ね合わせた断面図を作成し、設計者や自治体窓口と事前に確認しておくことが安心です。

役所確認の要否

確認が必要かどうかは「屋根付き部分の面積」「立地する地域(防火・準防火、都市計画区域、用途地域など)」「既存建物との一体性(増築・付属建築物として扱われるか)」で大きく変わります。

さらに、柱本数や基礎の恒久性、屋根の固定方法によって、建築基準法上の建築物とみなされるかの判断も分かれます(出典:e-Gov法令検索「建築基準法 第2条」 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 )。

実務では、図面の平面・立面・断面を持参して建築指導課に事前相談すると、必要手続きや提出図書を具体的に示してもらえます。運用は自治体ごとに差があるため、最終判断は所管行政庁の指示に従ってください。

道路側の規制や建築物の扱いを理解したうえで、「家にくっつける」場合の設計・手続きと実際に発生し得る申請費用を一体で把握すると、進め方と予算計画を具体的に描けるため、こちらの記事を参考にしてみてください。

カーポートを境界線ギリギリに建てる防止策

境界寄せの最大リスクは、越境そのものより「越境したと誤解されること」も含めた紛争です。

境界が曖昧なまま工事を進めると、正しい施工でも疑いが残り、関係修復に時間がかかります。ここでは、工事前にやるべき実務手順を、できるだけシンプルに体系化します。

境界が曖昧だと後で説明が難しくなりそうですね

境界杭の確認

境界の根拠は、目に見えるブロック塀やフェンスのラインではなく、法的効力をもつ境界標(杭・金属プレート)と地積測量図などの公的図面にあります。

現地で境界標が見当たらない場合や、位置がずれている疑いがある場合は、早めに土地家屋調査士へ相談し、境界復元や確定測量の要否を検討してください。

測量には一定の費用と時間がかかりますが、工事後の越境トラブルややり直し費用、近隣紛争に比べれば総合的に安く済むことが少なくありません。

隣地立会い

境界付近の工事は、着工前に近隣へ説明し、可能なら立会いをお願いするとトラブルが減ります。説明のポイントは、屋根先の位置、雨樋の向き、工事中の騒音期間、車両動線、振動・粉じん対策、完了後の点検方法です。

加えて、工事責任者の連絡先と緊急時の対応窓口、作業時間帯、資材仮置き場所も共有しておくと安心です。

口頭だけでなく、簡単な平面図に柱芯・屋根端・雨樋端の寸法を入れて共有し、打合せ内容をメモや写真で残して双方が確認できるようにすると誤解が減ります。

越境リスク対策

施工には必ず誤差が生じるため、図面上のピタリ設計は現場では成立しにくいのが実態です。そのため、柱芯だけでなく屋根端・雨樋端まで見据えて、数センチから十数センチの余白をあらかじめ確保する発想が安全側になります。

とくに屋根材や雨樋は柱位置より外側へ張り出すため、図面上の柱寸法だけで判断すると越境リスクを見誤りやすいです。また、基礎掘削時は土が緩んで境界側へ崩れやすく、設計寸法より外側に広がることがあります。

このため、境界面の養生、仮設土留め板の設置、掘削範囲のマーキング、雨天時の仮排水などを含めた施工計画を事前に業者と具体的に確認し、写真記録を残す運用まで決めておくと安心です。

カーポートの高さギリギリ設計基準

高さは「車が入るか」だけでなく、法規、積雪、周辺インフラとの干渉を同時に満たす必要があります。いったん建てると変更が難しいため、車高+余裕という単純な話で終わらせないのがコツです。ここでは、設計のチェック軸を整理します。

高さ制限ルール

高さ制限は、用途地域ごとの絶対高さ規制に加え、道路斜線・隣地斜線・北側斜線といった複数の制限体系が重なり、起点の取り方や緩和条件も自治体運用で細かく異なります。

カーポートであっても、屋根と恒久的な柱をもつ構造であれば、設置位置・屋根形状・地盤面の扱いによってはこれらの制限の検討対象になり得ます。

とくにロング柱やハイロング柱を採用する場合、屋根先端の算定高さが斜線に抵触しないかの確認が欠かせません。

現地の見た目だけで「近所も高いから大丈夫」と決めつけるのは危険で、平面・立面・断面図に実寸の高さと位置関係を落とし込んだうえで、必要に応じて建築指導課へ事前協議する姿勢が安心につながります。

積雪地域の配慮

積雪荷重は屋根だけでなく基礎にも長期的に作用します。積雪対応品は部材が強化される一方、基礎寸法の拡大や配筋量の増加、アンカー仕様の変更など、下部構造の条件が厳しくなることがあります。

さらに屋根勾配・雪止めの有無・雨樋の凍結対策・落雪方向の管理までセットで検討が必要です。積雪量の想定は自治体ごとの地域区分や設計積雪深で異なるため、メーカーの積雪仕様の前提条件と自治体区分を必ず突き合わせて選定してください。

多雪地では基礎周りの排水確保や春先の凍上リスクも考慮し、定期点検の動線を残す配置が安心です。

記載される数値はあくまで一般的な目安であり、敷地条件や風向・地盤で結果が変わるため、最終判断は設計者・施工者に具体図面で相談してください。

電線や街路樹の干渉

道路側に寄せると、頭上の高圧線・引込線、電柱位置、通信ケーブル、さらには街路樹の枝張りと干渉することがあります。

完成後に電線移設や電柱位置変更が必要になると、工程の組み直しだけでなく数十万円規模の追加費用や長期調整が発生しがちです。

現地調査では立った目線だけで判断せず、脚立やレーザーを使って屋根先端の高さまでの空間を実測し、電線との離隔距離を確認してください。抵触の可能性があれば、早めに電力会社・通信事業者・道路管理者へ協議するのが無難です。

また街路樹は生長で枝張りが変わるため、将来の剪定計画や落葉の堆積、台風時の接触リスクも想定し、屋根端に安全側の余裕を見込んだ配置としてください。夜間の視認性やメンテナンス動線も合わせて検討すると、後の手戻りを減らせます。

カーポート基礎ギリギリの実務と対策

ここからは、計画を実行に落とし込むための実務編です。基礎は完成後に見えなくなる部分だからこそ、手順と品質が仕上がりを左右します。

掘削・型枠・鉄筋・コンクリート・養生までのポイントを一つずつ整理しながら、狭小地に向く商品特性、配置パターン、費用の見通し、よくある失敗と回避策、進め方のチェックポイントを、暮らしの目線でやさしくつなげてまとめます。

迷いや不安を減らし、安心して一歩ずつ進める道筋を一緒に整えていきます。

施工時の注意ポイント

ギリギリ設置は、施工の余裕が減る分だけ品質差が出やすい工事です。重機の入り方、天候条件、職人の経験値、記録管理の有無によって出来栄えが大きく左右されます。見積書の金額よりも、工程の組み方と現場管理の中身で結果が変わります。

掘削の段取り、立会いのタイミング、写真記録の運用が実質的な品質を決める要素になります。ここでは、現場で最低限チェックしたいポイントを、読者が理解できる言葉でまとめます。

掘削幅と型枠

基礎は、穴を掘って終わりではなく、四角く整え、型枠を立て、鉄筋を組み、コンクリートを打つという一連の工程で品質が決まります。

境界に寄せるほど重機のバケットが入らず手掘り割合が増えたり、土が崩れて設計寸法を確保できない、土留めが組めないといった問題が出やすくなります。とくに雨天後は側壁が緩みやすいため、掘削タイミングや仮排水も重要です。

掘る道具の大きさ、手作業の比率、転圧やバイブレーターの入れ方で精度が大きく変わるため、狭小地では「四角く掘れる体制か」「仮設土留めをどうするか」「残土搬出の導線が確保できるか」まで具体的に確認し、工程写真を残す運用にしておくと安心です。

鉄筋かぶり厚

かぶり厚は、鉄筋をコンクリートで包む厚みのことです。これが不足すると、雨水や塩害、アルカリ劣化の進行で鉄筋が錆びやすくなり、膨張によるひび割れや剥離を招いて基礎の耐久性が低下します。

とくに土に接する基礎底面・側面は劣化環境が厳しいため、十分な厚みが欠かせません。境界際で型枠を省いたり、土に直接打つと、側面のかぶり厚が均一に確保できず、品質ばらつきが生じやすくなります。

現場では底面・側面・主筋の位置に適切なスペーサー(サイコロ)を設置しているか、配筋完了時の写真を残しているかを確認すると、後から検証できるため手抜き防止に役立ちます。

加えて、打設時のバイブレータのかけ方や養生期間の管理まで含めて説明を受けておくと、長期耐久性の安心度が高まります。

地盤改良の要否

地盤が弱いと、基礎を大きくしても不同沈下が生じ、柱ごとに沈み方が変わって屋根の傾きや基礎クラックにつながる場合があります。

このため、まずは簡易な地盤確認(スウェーデン式サウンディングなど)で地耐力の目安を把握し、結果次第でボーリングやN値確認を追加して改良の要否を判断します。

必要な対策は、転圧強化、砕石置換、鋼管杭、表層改良など複数あり、敷地条件で最適解が変わります。

一方で過剰な改良は無駄なコスト増につながるため、建物本体の地盤調査データ、周辺が埋立地かどうか、地下水位や盛土履歴まで踏まえたうえで、採用工法・設計根拠・想定耐久年数を施工者から具体的に説明してもらってください。

ギリギリの設置では、掘削のやり方、型枠の組み方、鉄筋のかぶり厚、地盤改良の判断など、現場の力量で仕上がりが大きく変わります。

図面だけ整っていても、実際にどこまで丁寧に施工してくれるかは、業者ごとの経験や管理体制で差が出やすい部分です。だからこそ「どんな施工をしてくれる業者なのか」を、着工前に複数社で比べておくことが安心につながります。

見積の内訳や工法説明を横並びで確認できれば、単なる価格比較ではなく、品質の違いまで見えてきます。

もし自分で業者を一から探すのが大変に感じる場合は、外構・エクステリアパートナーズのような見積比較サービスを使って、条件に合う施工会社を無料でまとめて紹介してもらうのも現実的な選択肢になります。

施工品質の高い業者だけを比較できる

手抜き工事で後悔しないために

ギリギリ設置に向く商品選び

ギリギリで成立するかは、工事だけでなく「商品設計」に強く左右されます。柱の本数、柱位置の自由度、基礎の要求寸法、屋根の張り出し量、排水方式、耐風・耐積雪グレードが商品ごとに大きく異なるためです。

さらに、標準部材か特注対応か、保証条件、施工難易度まで影響します。ここでは代表的なタイプごとに選び方の要点を整理し、あなたの敷地条件・地盤・周辺環境に合う方向性を具体的につかめるようにします。

片側支持タイプ

片側支持(片持ち)は、片側に柱が寄るため車の乗り降りやドア開閉の動線を広く取りやすく、狭い駐車場では実用性が高い形式です。

その一方で、風を受けたときの転倒モーメントが片側の柱と基礎に集中しやすく、耐風性能や基礎条件が両側支持に比べてシビアになりがちです。

とくに海沿いや台風常襲地域では、メーカーが定める耐風仕様、梁や柱の補強、サポート柱の要否を必ず確認し、基礎寸法や配筋を最小化しないことが前提になります。

さらに境界側へ屋根を大きく張り出す計画では、屋根先端・雨樋端・水の落下位置まで実寸で確認し、越境や落水トラブルのリスクを同時に検討してください。

柱位置可変タイプ

柱位置を移動できるタイプは、車の乗降スペースを広げたり、玄関や門扉の動線、既存配管・外構を避けたりといった柔軟なレイアウトが取りやすい点が魅力です。

一方で、可変範囲には構造上の上限があり、限界まで寄せると梁に生じる曲げ応力が増大したり、金物の取り合いが難しくなるなど施工条件が厳しくなります。とくに狭小地では、柱芯だけでなく基礎寸法・アンカー位置・屋根の張り出し量まで影響を受けます。

したがって図面だけで即断せず、メーカーの納まり図・施工要領書と現地の実測寸法を照合し、柱芯と屋根端の両方で安全側の余裕が確保できているかを立面・平面の両面から確認してください。

小型基礎モデル

一部商品は基礎寸法が小さく設定されますが、小さい=安全という意味ではありません。地盤や地域条件で基礎の上積みが必要になることもあります。選定の目安として、次のように整理すると比較しやすいです。

| 方向性 | ねらい | 注意点 |

|---|---|---|

| 片側支持 | 柱を片側に寄せて 開口を確保 | 風への配慮、 基礎条件が厳しめ |

| 柱可変 | 柱を避けて 動線を作る | 可変範囲と屋根端の 越境に注意 |

| 小型基礎 | 掘削量・ 干渉リスクを減らす | 地盤次第で 上積みが必要な場合 |

メーカーごとの設計思想や基礎条件の違いを知ると、ギリギリ配置でも安心できる商品選びの判断軸が整理できるため、こちらの記事を参考にしてみてください。

配置の実例パターン

ギリギリ設置は、敷地の形・間口・奥行・境界の位置、道路条件、電線、埋設物、地盤の組み合わせで実質的にとれる配置が絞られます。

ここでは、狭小地タイプ、道路寄せタイプ、境界寄せタイプの三類型に分け、採用条件と注意点をセットで整理します。自宅がどれに近いかを把握し、想定車種と動線を重ねて考えると検討が一気に進みます。

狭小地タイプ

敷地が小さい場合は、まず車の出入りと玄関動線を最優先し、柱がドア開閉や歩行を妨げない配置を前提に検討します。

駐車幅が足りないのに屋根の大きさだけを優先すると、毎日の乗り降りや荷物の出し入れが窮屈になり、結果的に使い勝手が大きく損なわれます。

ここでは、柱位置可変タイプや片側支持タイプを組み合わせて開口を確保しつつ、基礎が既設の給排水管・ガス管・雨水管に当たらないかを設計初期に確認します。

埋設物は竣工図面と実際の位置がズレている例が少なくないため、着工前に試し掘り(立会い掘削)を行う段取りを入れるのが現実的で安全な進め方です。

道路寄せタイプ

道路側へ寄せる目的は、庭や建物側の余白を確保し、生活動線や将来の外構拡張の自由度を高めることにあります。

一方で注意点は、道路境界の確定、セットバックの有無、電線・街路樹との離隔、そして歩行者や自転車・車両に対する安全配慮の四点です。

屋根の張り出しが道路へ少しでも出ると接触事故や落下物リスクが高まるため、柱芯ではなく屋根端と雨樋端の実寸で判断し、内側排水を基本とします。

さらに出入り口の視認性、車の切り返し動線、雨天時の水はね対策まで考慮した配置が望ましく、夜間の視認性を上げるポール灯やフットライトの照明計画を組み込むと、安全性と安心感が高まります。

境界寄せタイプ

隣地側へ寄せる場合は、物理的な越境リスクだけでなく、見え方や使われ方に関する感情面の配慮が中心になります。

具体的には、雨水の落ち先、落雪の方向、屋根の影のかかり方、柱や梁の圧迫感がどの程度生じるかを図面や簡易スケッチで説明できるようにしておくと、後からの誤解が起きにくくなります。

あわせて、境界標の位置を写真と寸法で明確化し、屋根端・雨樋端まで含めて施工誤差を見込んだ余白をあらかじめ設定することが実務の要です。

もし業者から図面上ギリギリの配置だけを押し切る提案しか出てこない場合は、リスク説明や代替案ができる業者に見直す判断も現実的な選択肢になります。

コストへの影響

ギリギリ設置は、標準施工より安くなるとは限りません。むしろ、手間とリスク管理が増えるため、条件次第で上がることもあります。

費用は地域・商品・地盤で大きく変わるので、ここでは「増えやすい項目」を把握して、見積もりの読み違いを防ぐのが目的です。

安くしたつもりが追加費用に化けないか気になりますね

増えやすいのは、掘削が難しいことによる人件費、残土搬出の手間、土間コンクリートの補修、配管の移設や保護、基礎の上積み(大型化・配筋増し)、サポート柱や耐風補強、特注の切詰め対応などです。反対に、条件が良ければ標準工事で収まる場合もあります。

| 費用が動く要因 | 増額の方向性 | 見積で見るべき記載 |

|---|---|---|

| 基礎の上積み | 大きくなりやすい | 基礎寸法・配筋の明記 |

| 埋設物対応 | 追加になりやすい | 試し掘り・保護の有無 |

| 施工導線の悪さ | 人件費が増えやすい | 手作業割合・運搬条件 |

金額はあくまで一般的な傾向で、正確な総額は現地条件で決まります。複数社で、工法と条件まで含めて比較してください。

条件が複雑なギリギリ設置ほど、最初から一社だけで決めてしまうのは少し心もとないところがあります。

基礎の大きさや地盤改良の要否、排水処理の方法、特注対応の範囲などは業者ごとに判断が分かれやすく、見積の内訳もかなり違ってきます。

だからこそ「自分の敷地だと実際いくらになるのか」を早い段階で把握しておくことが安心につながります。複数社の見積を並べて工法や条件まで比較できれば、価格だけでなく提案の質も見えてきます。

もし見積集めや業者探しに手間を感じる場合は、外構・エクステリアパートナーズのような見積比較サービスを活用して、信頼できる業者を無料でまとめて紹介してもらうのも一つの選択肢です。

条件に合う業者が一度に見つかる

相場を知らずに損しないために

よくある失敗と回避策

ギリギリ設置の失敗は、完成直後よりも「住み始めてから」、雨季・台風・積雪・車の買い替えといった実生活の局面で気づくことが多いです。見た目は問題なくても、使い方や経年変化で弱点が顕在化しやすいのが特徴です。

ここでは、発生頻度が高い3つの失敗を、原因→回避策の順で具体的に整理します。読者のあなたが同じ落とし穴を避けられるよう、施工現場と暮らしの両面から実務の観点でまとめます。

境界越え失敗

原因の多くは、境界標の未確認、図面の縮尺誤読、施工誤差の想定不足という3点に集約されます。とくに縮尺図だけで判断すると、柱芯は収まっても屋根端や雨樋端がはみ出すケースが起きやすいです。

回避策は、境界標の写真と位置寸法を工事前に関係者全員で共有し、柱芯だけでなく屋根端の実寸で安全側の余白を確保することです。境界が少しでも曖昧なら、着工前に測量を実施して境界を確定させるのが最優先になります。

さらに、隣地への説明と立会いによる合意形成を省けば省くほど、完成後の是正工事や交渉コストが雪だるま式に増える傾向があるため、初動で時間をかける方が結果的に安く済みます。

排水トラブル

原因は、雨樋の向きが隣地側になっている、土間コンクリートの勾配が外向き(隣地側)に振られている、あるいは敷地内に受け皿となる桝や側溝がなく排水先そのものが確保されていない、のいずれかで起きるケースが大半です。

回避策の基本は、柱位置や屋根寸法を詰める前に「どこへ水を落とし、どう流すか」という排水計画を先に固めることです。完成後の「雨の落ち方」は図面やイメージと異なり、風向きや集中豪雨で想定外の方向へ跳ねることもあります。

そのため着工前に現地で簡易的に散水テストを行い、実際の水の流れを確認したうえで、必要に応じて集水桝の増設や排水管ルートの追加・切替を確保しておくと、後戻りを防げます。

高さ不足事故

原因は、車高だけ見て屋根下有効高を詰めすぎることです。ルーフキャリア、アンテナ、サンルーフの開閉、ルーフボックス装着、さらにはタイヤ径の変更や将来の車種変更、来客の大型車が見落とされがちです。

加えて、土間のわずかな沈下や路面勾配の変化、積雪時の屋根のたわみも実際のクリアランスを縮めます。回避策は、車高に安全側の余裕を上乗せしたうえで、道路斜線・電線・街路樹との干渉も同時にチェックすることです。

高さは完成後に上げるのが極めて難しいため、計画段階で余裕を持たせておく方が手戻りもコストも抑えられます。

進め方チェックリスト

ギリギリ設置は、順番を間違えると手戻りが出ます。設計→確認→見積→手続き→施工の流れを崩さず、各段階でチェックするポイントを押さえると、余計な追加費用を抑えやすいです。

ここでは、実務でそのまま使える行動指針をチェックリスト形式で整理します。

設計段階の確認

- 敷地の有効寸法を確定し、柱芯・屋根端・雨樋端まで実寸で落とし込む

- 境界標の位置を写真と寸法で確認し、曖昧なら測量を検討する

- 前面道路の種別・幅員・セットバックの有無を役所資料で確認する

- 電線・街路樹・電柱位置を高さまで含めて実測する

- 埋設物(給排水・ガス・雨水)の位置を図面と現地で照合する

- メーカーの基礎条件、耐風・耐積雪仕様を満たす商品に絞り込む

見積比較ポイント

- 基礎寸法、配筋、かぶり厚が具体数値で記載されているか

- 残土処分、土間切断・復旧、埋設物保護の範囲が明確か

- 耐風補強、サポート柱、照明配線の有無と条件が同一か

- 養生範囲や仮設土留めが見積に含まれているか

- 「一式」表記が多すぎないか、追加条件が明示されているか

- 同じ条件書で複数社に依頼し、工法まで横並びで比較する

役所手続きの流れ

- 建築確認や協議の要否を建築指導課で事前相談する

- 道路後退(セットバック)の扱いと後退線を文書で確認する

- 防火・準防火、都市計画区域、用途地域の制限を整理する

- 2025年4月以降の4号特例見直しによる提出図書の変更点を確認する(出典:国土交通省「2025年4月(予定)から4号特例が変わります」 https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf )

- カーポート単体の扱いを含め、最終判断は自治体と設計者に確認する

まとめ:カーポートの基礎がギリギリ

どうでしたか?この記事では、カーポートの基礎ギリギリというテーマを、法律・メーカー・施工・近隣関係という4つの視点から整理してきました。

敷地が限られる中でも、道路や境界線との距離、高さ、排水、将来のメンテナンスまで一体で考えることで、その場しのぎではない判断ができるようになります。

大切にしてきたのは、単に設置できるかどうかではなく、完成後も安心して使い続けられるかという暮らし目線です。

数値は絶対ではなく目安として扱い、現地条件に合わせて余白を持たせ、関係者と合意をつくりながら進めることが長持ちのコツになります。

- 境界と道路の距離の考え方を整理する

- 排水と基礎品質のリスクを理解する

- 高さ制限と周辺干渉を確認する

- 設計から役所手続きまでの流れをつかむ

家づくりや外構計画は小さな選択の積み重ねですが、その一つひとつが住み心地を左右します。

最後に紹介をさせてください。

ここまで読んでくださったあなたは、カーポートの基礎ギリギリのリスクや判断ポイントをかなり具体的につかめているはずです。

一方で、「自分の敷地では実際にどうなるのか」「どんな工事が必要で、いくらくらいかかるのか」という部分は、図面だけではどうしても見えにくいまま残ります。

特にギリギリ設置は、地盤条件や排水計画、境界の扱い、電線や道路との関係で提案内容が大きく変わりやすく、業者ごとに見解や見積がばらつきがちです。

だからこそ、最初から一社に決めてしまうのではなく、複数社の提案と見積を横並びで見てから判断する進め方が安心につながります。

もし「どの業者に声をかければいいかわからない」「一社ずつ探すのは大変」と感じる場合は、外構・エクステリアパートナーズのような見積比較サービスを活用して、条件に合う施工会社をまとめて紹介してもらうのも現実的な選択肢です。

あなたの敷地条件に合わせた提案を早い段階で集めておけば、工法の違い、追加工事の有無、総額の相場感まで整理できます。この記事で整理した視点を基準にしながら、納得できるカーポート計画を一歩前に進めてみてください。

敷地に合う最適プランが集まる

追加費用の想定外を防ぐために

この記事があなたの判断の土台になり、納得して次の一歩を踏み出すきっかけになればうれしいです。最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました。